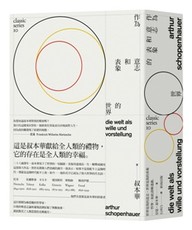

作為意志和表象的世界

作為意志和表象的世界

作者:亞瑟.叔本華 出版社:新雨 出版日期:2016-06-24 00:00:00

<內容簡介>

你想知道叔本華對我的幫助嗎?我只有這樣來回答你,他使我有勇氣並自由地面對人生,因為我的腳發現了結實的地盤。────尼采

無論經過多少世紀,這本書總是在書架上以備被取下一千次、一萬次。

人生是短促的,而真理的影響是深遠的,它的生命是悠久的。讓我們談真理吧。

這是叔本華獻給全人類的禮物,它的存在是全人類的幸福。

二十八歲那年,叔本華寫下了哲學的一切細節,

其後用盡漫長一生,解釋或補充這部偉大作品。

對於長期被人們忽視的歲月,他表示:如果不是我配不上這個時代,那就是這個時代配不上我。

如今──他的名字已成為了偉大哲學的代名詞。

尼采、托爾斯泰、卡夫卡、愛因斯坦、華格納、佛洛伊德……他們全部都是叔本華的仰慕者

這位被稱為極悲觀的哲學家,以他的唯意志論和憂傷語調征服了無數後輩,就此點亮了人類思想的光輝歲月。

★名人推薦:

尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche):「就想像父親教導兒子好了,那種話語不拘小節、誠實坦白而不失幽默,聽者洗耳恭聽,心中深懷愛意……只要一聽到他的聲音,馬上就會感受到他的健康與力量,我們好像到了一處森林高地──在這裡,我們深深地呼吸著新鮮的空氣,整個人感覺耳目一新,重又充滿生機。」

愛因斯坦(Albert Einstein):「叔本華說:『人能夠做他想做的,但不能要他所想要的。』這句話從我青年時代起,就對我是一個非常真實的啟示;在自己和別人生活面臨困難的時候,它總是使我得到安慰,並且永遠是寬容的源泉。」

托爾斯泰(Leo Tolstoy):「對叔本華著作的心醉神迷和連續不斷的精神愉悅,這種陶醉、愉快是我不曾體驗過的……我一邊讀著叔本華的書,一邊就在想:這個人的名字怎麼可能還不為人所知呢,這簡直是讓人無法想像的事情。」

波赫士(Jorge Luis Borges):「倘若要我選出唯一喜歡的哲學家,我一定選擇他;倘若宇宙之謎可以用語言來概括,我認為那種語言就存在叔本華的著作中。」

華格納(Wilhelm Richard Wagner):「我現在僅僅在研究一個人的著作,他像上天的饋贈一樣降臨到我的孤獨之中。他叫叔本華,是康德以來最偉大的哲學家。」

★目錄:

第一版序

第二版序

第三版序

第一篇 世界作為表象初論

服從充分根據律的表象

經驗和科學的客體

第二篇 世界作為意志初論

意志的客體化

第三篇 世界作為表象再論

獨立于充分根據律以外的表象

柏拉圖的理念 藝術的客體

第四篇 世界作為意志再論

在達成自我認識時,生命意志的肯定和否定

附錄:康德哲學批判

叔本華生平及大事年表

<作者簡介>

亞瑟‧叔本華(Arthur Schopenhauer,1788—1860),德國著名哲學家,唯意志主義和現代悲觀主義創始人。1788年2月22日誕生在但澤(今波蘭格旦斯克)一個異常顯赫的富商家庭,自稱「性格遺傳自父親,而智慧遺傳自母親」。他一生未婚,沒有子女,以狗為伴。叔本華家產萬貫,但不得志,一直過著隱居的生活。25歲發表了認識論的名著《論充足理性原則的四重根》。30歲完成了主要著作《作為意志和表象的世界》,首版發行500本,絕大部分放在倉庫裡。53歲出版《倫理學的兩個根本問題》。62歲完成《附錄和補遺》,印數750本,沒有稿費。65歲時《附錄和補遺》使沉寂多年的叔本華在歐洲聲名鵲起,他在一首詩中寫道:「此刻的我站在路的盡頭,老邁的頭顱無力承受月桂花環。」當時不但有人撰寫《叔本華大辭典》和《叔本華全集》,更有人評論說他是具有世界意義的思想家。1859年,《作為意志和表象的世界》第三版引起轟動,叔本華稱「全歐洲都知道這本書」。1860年9月21日叔本華起床洗完冷水澡後,像往常一樣獨自吃早餐,當傭人再次進入房間時,發現他已依靠在沙發的一角,與世長辭。叔本華將所有財產捐給慈善世界,根據叔本華生前的意願,墓碑上除了刻著名字「Arthur Schopenhauer」以外,沒有多餘文字。

叔本華的悲觀主義、形而上學和美學影響了哲學、藝術和心理學等諸多方面。被認為受到他影響的著名人物有:

哲學家:尼采、沙特、維根斯坦、柏格森、波普爾、霍克海默

心理學家:佛洛伊德、榮格

作家:托爾斯泰、莫泊桑、湯瑪斯•曼、貝克特、斯韋沃、赫曼•赫塞

藝術家:蕭伯納、瓦格納、馬勒

詩人:狄蘭•湯瑪斯、波赫士

科學家:愛因斯坦、薛丁格、達爾文

譯者:石沖白

其父石醉六為梁啟超弟子,自幼深受其父影響,並學習俄文、德文及西方自然科學。於德國獲柏林大學哲學博士學位後,在南京陸軍大學教授德文,二戰結束後出任湖南《中央日報》總主筆、副社長,同時兼任私立民國大學教授,講授哲學概論、社會學等課程,以及湘雅醫學院拉丁文教授。期間出版了《生活的信念》、《中國史意》、《世界史意》等作品。53歲時開始翻譯德國著名哲學家叔本華的經典名著《作為意志和表象的世界》,十八年後終於出版,至今不斷再版,被普遍被認為是最好的中文譯本,深受學術界好評。

★內文試閱:

.作者序

第一版序

我原預定在這裡提示一下應該怎樣讀這本書,才能在可能的情況之下加以理解。要由這本書來傳達的只是一個單一的思想,可是,儘管我費盡心力,除了用這全本的書以外,還是不能發現什麼捷徑來傳達這一思想。我認為這一思想就是人們在哲學的名義之下長期以來所尋求的東西。正是因為尋求了好久而找不到,所以有歷史素養的人們,雖有普林尼早就給他們講過「直至成為事實之前,多少事不都是人們認為不可能的嗎?」(《自然史》,7.1.),仍然以為這是乾脆不能發現的東西了,猶如不能發現點石成金,醫治百病的仙丹一樣。

上述這一待傳達的思想,按人們所從考察它的各個不同的方面,就分別出現為人們曾稱之為形而上學、倫理學、美學的那些東西。誠然,如果這思想就是我所認為的那東西,如上面所交代的,那麼,它也就必然是這一切。

一個思想的系統總得有一個結構上的關聯,也就是這樣一種關聯:其中總有一部分〔在下面〕 1托住另一部分,但後者並不反過來又托住前者;而是基層托住上層,卻不為上層所托起;上層的頂峰則只被托住,卻不托起什麼。與此相反,一個單一的思想,不管它的內容是如何廣泛,都必須保有最完整的統一性。即令是為了傳達的方便,讓它分成若干部分,這些部分間的關聯仍必須是有機的,亦即這樣一種關聯:其中每一部分都同樣涵蘊著全體,正如全體涵蘊著各個部分一樣;沒有哪一部分是首,也沒有哪一部分是尾。整個思想通過各個部分而顯明,而不預先理解全部,也不能徹底瞭解任何最細微的部分。可是,儘管一本書就內容說和有機體是那麼相像,但在形式上一本書總得以第一行開始,以最後一行結尾;在這方面就很不和有機體相像了。結果是形式和內容在這兒就處於矛盾的地位了。

在這種情況之下,要深入本書所表達的思想,那就自然而然,除了將這本書閱讀兩遍之外,別無良策可以奉告;並且還必須以很大的耐性來讀第一遍。這種耐性也只能從一種自願培養起來的信心中獲得:要相信卷首以卷尾為前提,幾乎同卷尾以卷首為前提是一樣的;相信書中每一較前面的部分以較後面的部分為前提,幾乎和後者以前者為前提是一樣的。我之所以要說「幾乎是」,因為事情並非完全如此。並且,只要有可能便把比較最不需要由後面來說明的部分放置在前那樣的事,以及凡是對於容易理解和明晰有點兒幫助的東西,都已忠實地、謹嚴地做到了。是的,在這方面要不是讀者在閱讀中不只是想到每處當前所說,而且同時還想到由此可能產生的推論,這也是很自然的,從而除了本書和這時代的意見,估計還有和讀者的意見,實際上相反的那些矛盾之外,還可能加上那麼多預料得到、想像得到的其他矛盾,假如讀者不是這樣,那麼就會在一定程度上甚至達到如下的情況,即原來只是誤會,也必然要表現為激烈的反對了。於是人們更不認識這是誤會了,因為艱苦得來的論述之清晰,措辭的明確,雖已使當前所談的東西所有的直接含義無可懷疑,然而總不能同時說出這當前所談的和其餘一切一切的關係。因此,在讀第一遍時,如已說過的,是需要耐性的。這是從一種信心中汲取的耐性,即深信在讀第二遍時,對於許多東西,甚至對於所有一切的東西,都會用一種完全不同於前此的眼光來瞭解。此外,對於一個很艱深的題材要求其可以充分理解乃至不甚費力便可以理解,這種認真的努力使間或在書中這兒那兒發現重複,是具有理由的。整個有機的而不是鏈條式的結構也使間或要兩次涉及同一個段落有其必要。也正是這一結構和所有一切部分間的緊密關聯,不容許我採取我平日極為重視的劃分章節的辦法,因而不得不將就把全書分為四篇,有如一個思想的四種觀點一般。在每一篇中,都應留意不要因必須處理的細節,而忽視這些細節所屬的主要思想以及論述的全部程序。這便說出了對於不太樂意(對哲學家不樂意,因為讀者自己便是一位哲學家)的讀者要提出的第一項不可缺少的要求。這對下面的幾項要求也同樣是不可少的。

第二個要求是在閱讀本書之前,請先讀本書的序論。這篇序論並不在本書的篇幅中,而是在五年前以《充分根據律的四重根─一篇哲學論文》為題就已出版了的一本書。不先熟悉這個序論,不先有一段預習工夫,要正確理解本書是根本不可能的。本書也處處以那篇論文的內容為前提,猶如該論文就在本書的篇幅中似的。並且還可以說,那篇論文如果不是先於本書幾年前就已出版了的話,大概也不會以序論的形式置於本書卷首,而將直接併合於本書第一篇之內。現在,凡在那兒已說過的,在本書第一篇內就都省略了;單是這一缺陷就顯示了這第一篇的不夠圓滿,而不得不經常以援引那篇論文來填補這一缺陷。不過,對於重抄自己寫過的東西,或是把說得已夠明白的東西,重複辛苦地又用別的字眼兒來表達一番,那是我極為厭惡的。因此,儘管我現在很有可能以更好的形式賦予那篇論文的內容,譬如說清除掉我當時由於太局限於康德哲學而有的一些概念,如「範疇」、「外在感」、「內在感」等;我還是寧願採取這隨時隨地填補缺陷的辦法。同時,我在那時也絕未深入地在那些概念上糾纏,所以那篇論文中的這些概念也只是作為副產品而出現的,和主題思想完全不相干。因此,只要理解了本書,在讀者思想中就會自動的糾正那篇論文中所有這些處所。但是,只有在人們由於那篇論文而充分認識了根據律之後:認識它是什麼,意味著什麼,對什麼有效,對什麼無效,認識到根據律並不在一切事物之先,全世界也不是先要遵從並符合根據律,作為由根據律推論來的必然結果才有的;倒不如說這定律只不過是一個形式;假如主體正是進行認識的個體,那麼,常以主體為條件的客體,不論哪種客體,到處都將在這種形式中被認識:只有認識了這些之後,才有可能深入這裡第一次試用的方法,完全不同於過去一切哲學思維的方法。

但是,上述那種厭惡心情使我既不願逐字抄寫,也不願用別的更差勁的字眼兒(較好的我已盡先用過了)第二次去說同一的東西;這就使本書第一篇還留下第二個缺陷。因為在我那篇《視覺與色彩》的論文第一章所說過的,本可一字不改的移入本書第一篇,然而我都把它省略了。所以,先讀一讀我這本早期的小冊子,在這裡也是一個先決條件。

最後,談到對讀者提出的第三個要求:這甚至是不言而喻就可以假定下來的;因為這不是別的,而是要讀者熟悉兩千年來出現於哲學上最重要的和我們又如此相近的一個現象:我是指康德的主要著作。這些著作真正是對〔人的〕精神說話的,它們在精神上所產生的效果,雖在別的地方也有人這樣說過,我認為在事實上很可比作給盲人割治翳障的外科手術。如果我們再繼續用比喻,那麼,我的目的就是要把一副黑色眼鏡送到那些割治手術獲得成功的病人手裡。但是,他們能使用這副眼鏡,畢竟要以那手術本身為必要的條件。因此,儘管我在很大限度內是從偉大的康德的成就出發的,但也正是由於認真研讀他的著作,使我發現了其中一些重大的錯誤。為了使他那學說中真純的、卓越的部分經過清洗而便於作為論證的前提,便於應用起見,我不得不分別指出這些錯誤,說明它們的不當。但是,為了不使批評康德的這些駁議經常間斷或干擾我自己的論述,我只得把這些駁議放在本書卷末特加的附錄中。如上所說,本書既以熟悉康德哲學為前提,那麼,熟悉這附錄部分也就同樣是前提了。從而,在這一點上說,未讀本書正文之前,先讀附錄倒是適當的了;尤其是附錄的內容恰同本書第一篇有著緊密的關聯,所以更以先讀為好。另一方面,由於這事情的本性使然,附錄又會不時引證書內正文,這也是不可避免的。由此而產生的後果不是別的,而是附錄也恰同本書的正文部分一樣,必須閱讀兩遍。

所以康德的哲學對於我這裡要講述的,簡直是唯一要假定為必須徹底加以理解的哲學。除此而外,如果讀者還在神明的柏拉圖學院中留連過,那麼,他就有了更好的準備,更有接受能力來傾聽我的了。再說,如果讀者甚至還分享了《吠陀》 2給人們帶來的恩惠,而由於《鄔波尼煞曇》(Upanishad)給我們敞開了獲致這種恩惠的入口,我認為這是當前這個年輕的世紀對以前各世紀所以佔有優勢的最重要的一點,因為我揣測梵文典籍影響的深刻,將不亞於十五世紀希臘文藝的復興;所以我說讀者如已接受了遠古印度智慧的洗禮,並已消化了這種智慧;那麼,他也就有了最最好的準備來傾聽我要對他講述的東西了。對於他,我所要說的就不會是像對於另外一些人一樣,會有什麼陌生的甚至敵視的意味;因為我可以肯定,如果聽起來不是太驕傲的話,組成《鄔波尼煞曇》的每一個別的、摘出的詞句,都可以作為從我所要傳達的思想中所引伸出來的結論看;可是絕不能反過來說,在那兒已經可以找到我這裡的思想。

不過,大多數讀者已經要不耐煩而發作了,那竭力忍耐抑制已久的責難也要衝口而出了:我怎麼敢於在向公眾提供一本書時提出這許多要求和條件呢?其中前面的兩個要求又是那麼僭妄,那麼跋扈?何況又恰逢這樣一個時代,各種獨創的思想如此普遍豐富,單在德國每年就出版三千多種內容豐富,見解獨到,並且全是少不得的著作;還有無數期刊甚至日報所發表的東西,都通過印刷機而成為公共財富呢?在這個時代,深刻的哲學家,單在德國,現存的就比過去幾個世紀加起來的還多呢?因此,氣憤的讀者要問:如果要經過如許周折來閱讀一本書,怎麼能有個完呢?

對於這樣的責難,我不能提出任何一點答辯。我只希望這些讀者為了我已及時警告了他們不要在這本書上浪費一個小時,能夠對我多少有點兒謝意。因為不滿足我所提出的要求,即令讀完這本書也不能有什麼收穫,所以根本就可丟開不讀。此外,我還可以下大注來打賭,這本書也不會適合他們的胃口;卻更可說它總是「少數人的事」,從而只有寧靜地、謙遜地等待這些少數人了;只有他們不平凡的思維方式或能消受這本書。因為,這個時代的知識既已接近這樣「輝煌」的一點,以致將難解的和錯誤的完全看作一回事;那麼,在這個時代有教養的人們中,又有哪一位能夠忍受幾乎在本書每一頁都要碰到一些思想,恰好和他們一勞永逸地肯定為真的、已成定論的東西相反呢?還有,當某些人在本書中一點也找不到他們以為正是要在這兒尋求的那些東西時,他們將是如何不快地失望啊!這是因為他們的思辨方式和一位健在的偉大哲人 3同出一轍;後者誠然寫了些感人的著作,只是有著一個小小的弱點:他把十五歲前所學的和認定的東西,都當作人類精神先天的根本思想。〔既然如此〕,誰還願意忍受上述一切呢?所以我的勸告還是只有將這本書丟開。

但是,我怕自己還不能就此脫掉干係。這篇序言固然是在勸阻讀者,但是這本書卻是已經看到這序言的讀者用現金買來的,他可能要問如何才能彌補這損失呢?現在,我最後脫干係的辦法只有提醒這位讀者,即令他不讀這本書,他總還知道一些別的辦法來利用它,此書並不下於許多其他的書,可以填補他的圖書室裡空著的角落,書既裝訂整潔,放在那兒總還相當漂亮。要不然,他還有博學的女朋友,也可把此書送到她的梳妝台或茶桌上去。再不然,最後他還可以寫一篇書評;這當然是一切辦法中最好的一個,也是我特別要奉勸的。

在我容許自己開了上面玩笑之後,而在這意義本來含糊的人生裡,幾乎不能把〔生活的〕任何一頁看得太認真而不為玩笑留下一些餘地,我現在以沉重嚴肅的心情獻出這本書,相信它遲早會達到那些人手裡,亦即本書專是對他們說話的那些人。此外就只有安心認命,相信那種命運,在任何認識中,尤其是在最重大的認識中一向降臨於真理的命運,也會充分地降臨於它。這命運規定真理得有一個短暫的勝利節日,而在此前此後兩段漫長的時期內,卻要被詛咒為不可理解的或被蔑視為瑣屑不足道的。前一命運慣於連帶地打擊真理的創始人。但人生是短促的,而真理的影響是深遠的,它的生命是悠久的。讓我們談真理吧。

一八一八年八月於德雷斯頓

.摘文

第一篇 世界作為表象初論

§ 1

「世界是我的表象」:這是一個真理,是對於任何一個生活著和認識著的生物都有效的真理;不過只有人能夠將它納入反省的、抽象的意識罷了。並且,要是人真的這樣做了,那麼,在他那兒就出現了哲學的思考。於是,他就會清楚而確切地明白,他不認識什麼太陽,什麼地球,而永遠只是眼睛,是眼睛看見太陽;永遠只是手,是手感觸著地球;就會明白圍繞著他的這世界只是作為表象而存在著的;也就是說這,世界的存在完全只是就它對一個其他事物的,一個進行「表象者」的關係來說的。這個進行「表象者」就是人自己。如果有一真理可以先驗地說將出來,那就是這一真理了;因為這真理就是一切可能的、可想得到的經驗所同具的那一形式的陳述。它比一切,比時間、空間、因果性等更為普遍,因為所有這些都要以這一真理為前提。我們既已把這些形式 1都認作根據律的一些特殊構成形態 2,如果其中每一形式只是對一特殊類型的表象有效,那麼,與此相反,客體和主體的分立則是所有那些類型的共同形式。客體主體分立是這樣一個形式:任何一個表象,不論是哪一種,抽象的或直觀的,純粹的或經驗的,都只有在這一共同形式下,根本才有可能,才可想像。因此,再沒有一個比這更確切、更不依賴其他真理、更不需要一個證明的真理了;即是說:對於「認識」而存在著的一切,也就是全世界,都只是同主體相關聯著的客體,直觀者的直觀;一句話,都只是表象。當然,這裡所說的對於現在,也對於任何過去、任何將來、對於最遠的和近的都有效;因為這裡所說的對於時間和空間本身就有效;而又只有在時間、空間中,所有這些〔過去、現在、未來、遠和近〕才能區別出來。一切一切,凡已屬於和能屬於這世界的一切,都無可避免地帶有以主體為條件〔的性質〕,並且也僅僅只是為主體而存在。世界即是表象。

這個真理絕不新穎。它已包含在笛卡兒所從出發的懷疑論觀點中。不過貝克萊是斷然把它說出來的第一人;儘管他那哲學的其餘部分站不住腳,在這一點上,他卻為哲學作出了不朽的貢獻。康德首先一個缺點就是對這一命題的忽略,這在本書附錄中將有詳盡的交代。與此相反,吠檀多哲學 3被認為是毗耶舍的作品,這裡所談的基本原理在那裡就已作為根本命題出現了;因此印度智者們很早就認識這一真理了。威廉•瓊斯 4在他最近《論亞洲哲學》(《亞洲研究》,第四卷第一六四頁)一文中為此作了證,他說:「吠檀多學派的基本教義不在於否認物質的存在,不在否認它的堅實性、不可入性、廣延的形狀(否認這些,將意味著瘋狂),而是在於糾正世俗對於物質的觀念,在於主張物質沒有獨立於心的知覺以外的本質,主張存在和可知覺性是可以互相換用的術語。」這些話已充分地表出了經驗的實在性和先驗的觀念性兩者的共存。

在這第一篇裡,我們只從上述的這一方面,即僅僅是作為表象的一面來考察這世界。至於這一考察,雖無損於其為真理,究竟是片面的,從而也是由於某種任意的抽象作用引出來的,它宣告了每一個人內心的矛盾,他帶著這一矛盾去假定這世界只是他的表象,另一方面他又再也不能擺脫這一假定。不過這一考察的片面性就會從下一篇得到補充,由另一真理得到補充。這一真理,可不如我們這裡所從出發的那一個,是那麼直接明確的,而是只有通過更深入的探討,更艱難的抽象和「別異綜同」的工夫才能達到的。它必然是很嚴肅的,對於每一個人縱不是可怕的,也必然是要加以鄭重考慮的。這另一真理就是每個人,他自己也能說並且必須說的:「世界是我的意志。」

在做這個補充之前,也就是在這第一篇裡,我們必須堅定不移地考察世界的這一面,即我們所從出發的一面,「可知性」的一面;因此,也必須毫無抵觸心情地將當前現成的客體,甚至自己的身體(我們就要進一步談到這點)都僅僅作為表象看,並且也僅僅稱之為表象。我們希望往後每一個人都會確切明白我們在這樣做的時候,只僅僅是撇開了意志;而意志就是單獨構成世界另外那一面的東西;因為這世界的一面自始至終是表象,正如另一面自始至終是意志。至於說有一種實在,並不是這兩者中的任何一個方面,而是一個自在的客體(康德的「自在之物」可惜也不知不覺的蛻化為這樣的客體),那是夢囈中的怪物;而承認這種怪物就會是哲學裡引人誤入迷途的鬼火。

§ 2

那認識一切而不為任何事物所認識的,就是主體。因此,主體就是這世界的支柱,是一切現象,一切客體一貫的,經常作為前提的條件;原來凡是存在著的,就只是對於主體的存在。每人都可發現自己就是這麼一個主體,不過只限於它在認識著的時候,而不在它是被認識的客體時。而且人的身體既已是客體,從這觀點出發,我們也得稱之為表象。身體雖是直接客體 5,它總是諸多客體中的一客體,並且服從客體的那些規律。同所有直觀的客體一樣,身體也在一切認識所共有的那些形式中,在時間和空間中;而雜多性就是通過這些形式而來的。但是主體,作為認識著而永不被認識的東西,可就不在這些形式中;反而是這些形式總要以它為前提。所以,對於它,既說不上雜多性,也說不上雜多性的反面:統一性。我們永不能認識它,而它總是那認識著的東西,只要哪兒有「被認識」這回事。

所以,作為表象的世界,也就是這兒我們僅在這一方面考察的世界,它有著本質的、必然的、不可分的兩個半面。一個半面是客體,它的形式是空間和時間,雜多性就是通過這些而來的。另一個半面是主體,這卻不在空間和時間中,因為主體在任何一個進行表象的生物中都是完整的、未分裂的。所以這些生物中每一單另的一個和客體一道,正和現有的億萬個生物和客體一道一樣,都同樣完備地構成這作為表象的世界;消失了這單另的一個生物,作為表象的世界也就沒有了。因此,這兩個半面是不可分的;甚至對於思想,也是如此,因為任何一個半面都只能是由於另一個半面和對於另一個半面而有意義和存在:存則共存,亡則俱亡。雙方又互為限界,客體的起處便是主體的止處。這界限是雙方共同的,還在下列事實中表示出來,那就是一切客體所具有本質的,從而也是普遍的那些形式,亦即時間、空間和因果性,毋庸認識客體本身,單從主體出發也是可以發現的,可以完全認識的;用康德的話說,便是這些形式是先驗地在我們意識之中的。

康德發現了這一點,是他主要的,也是很大的功績。我現在進一步主張,根據律就是我們先天意識著的,客體所具一切形式的共同表述;因此,我們純粹先天知道的一切並不是別的,而正是這一定律的內容。由此產生的結果是:我們所有一切先天明確的「認識」實際上都已在這一定律中說盡了。我在《根據律》那篇論文中已詳盡地指出,任何一個可能的客體都服從這一定律,也就是都處在同其他客體的必然關係中,一面是被規定的,一面又是起規定作用的。這種互為規定的範圍是如此廣泛,以致一切客體全部存在,只要是客體,就都是表象而不是別的,就整個兒都要還原到它們相互之間的必然關係,就只在這種關係中存在,因而完全是相對的。關於這些,隨即再詳論。我還曾指出,客體既各按其可能性而分為不同的類別,那由根據律普遍表示出的必然關係,也相應的出現為不同的形態,從而又反過來保證了那些類別的正確劃分。我在這裡一貫假定,凡是我在那篇論文中所已說過的,都是讀者所已熟悉的,並且還在記憶中;因為,如果還有在那兒沒有說過的,就會在這裡給以必要的地位。

§ 3

在我們所有一切表象中的主要區別,即直觀表象和抽象表象的區別。後者只構成表象的一個類,即概念。而概念在地球上只為人類所專有。這使人異於動物的能力,達到概念的能力,自來就被稱為理性 6。我們以後再單另考察這種抽象的表象,暫時我們只專談直觀的表象。直觀表象包括整個可見的世界或全部經驗,旁及經驗所以可能的諸條件。前已說過,這是康德一個很重要的發現,他正是說經驗的這些條件,這些形式,也就是在世界的知覺中最普遍的東西,世間一切現象在同一方式上共有著的東西,時間和空間,在單獨而離開它們的內容時,不僅可以抽象地被思維,而且也可直接加以直觀。並且這種直觀不是從什麼經驗的重複假借來的幻象,而是如此地無需依傍經驗,以致應該反過來設想經驗倒是依傍這直觀的;因為空間和時間的那些屬性,如直觀先驗地所認識的,作為一切可能的經驗的規律都是有效的;無論在哪兒,經驗都必須按照這些規律而收效。為此,我在討論根據律的那篇論文中曾將時間和空間,只要它們是純粹而無內容地被直觀的,便把它們看作是表象的一個特殊的、獨自存在的類。這由康德所發現的,屬於直觀的那些普遍形式的本性固然如此重要,即是說這些形式單另獨立於經驗之外,可以直觀地,按其全部規律性而加以認識,數學及其精確性即基於這種規律性;但是,直觀的普遍形式還另有一個同樣值得注意的特性,那就是根據律,在將經驗規定為因果和動機律,將思維規定為判斷根據律的同時,在這兒卻又以一種十分特殊的形態出現;這一形態我曾名之為存在根據。這一形態在時間上就是各個瞬間的先後繼起;在空間上就是互為規定至於無窮的空間部分。

誰要是從那篇序論 7清晰地明白了根據律在形態上有著差別的同時,在內容上又有完整的同一性,他也就會信服為了理解這定律最內在的本質,認識它那最簡單的一個構成形態是如何的重要,而這就是我們已將它認作時間的那一構成形態。如同在時間上,每一瞬只是在它吞滅了前一瞬,它的「父親」之後,隨即同樣迅速地又被吞滅而有其存在一樣;如同過去和將來(不計它們內容上的後果)只是像任何一個夢那麼虛無一樣;現在也只是過去未來間一條無廣延無實質的界線一樣;我們也將在根據律所有其他形態中再看到同樣的虛無性;並且察知和時間一樣,空間也是如此;和空間一樣,那既在空間又在時間中的一切也是如此。所以,從原因和動機所發生的一切,都只有一個相對的實際存在,只是由於,只是對於一個別的什麼,和它自身同樣也只是如此存在著的一個什麼,而有其存在。這一見解中的本質的東西是古老的:赫拉克立特就在這種見解中埋怨一切事物的流動變化性;柏拉圖將這見解的對象貶為經常在變易中而永不存在的東西;斯賓諾莎稱之為那唯一存在著不變的實體的偶性;康德則將這樣被認識的〔一切〕作為現象,與「自在之物」對立起來。最後,印度上古的智者說:「這是摩耶 8,是欺騙〔之神〕的紗幔,蒙蔽著凡人的眼睛而使他們看見這樣一個世界,既不能說它存在,也不能說它不存在;因為它像夢一樣,像沙粒上閃爍著的陽光一樣,行人從遠處看來還以為是水,像隨便拋在地上的繩子一樣,人們卻將它看作一條蛇。」(這樣的比喻,在《吠陀》和《布蘭納》經文中重複著無數次。)這裡所意味著的,所要說的,都不是別的,而正是我們現在在考察著的:在根據律的支配之下作為表象的世界。

§ 4

誰要是認識了根據律的這一構成形態,即在純粹時間中作為這一定律出現,而為一切計數和計算之所本的這一形態,他也就正是由此而認識了時間的全部本質。時間並不還是別的什麼,而只是根據律的這一構成形態,也再無其他的屬性。先後「繼起」是根據律在時間上的形態,「繼起」就是時間的全部本質。其次,誰要是認識了根據律如何在純粹直觀的空間中起著支配的作用,他也就正是由此而窮盡了空間的全部本質;因為空間自始至終就不是別的,而只是其部分互為規定的可能性,也就是位置。關於這方面的詳細考察和由此而產生的結果,沉澱為抽象的概念而更便於應用,那就是全部幾何學的內容。─同樣,誰要是認識了根據律的又一構成形態,認識它支配著上述形式的(時間和空間的)內容,支配著這些形式的「可知覺性」,即支配著物質,也就是認識了因果律;他並由此也認識了物質所以為物質的全部本質了。因為物質,自始至終除因果性外,就再不是別的;這是每人只要思考一下便可直接理解的。物質的存在就是它的作用,說物質還有其他的存在,那是要這麼想像也不可能的。只是因為有作用,物質才充塞空間、時間。物質對直接客體(這客體自身也是物質)的作用是「直觀」的條件,在直觀中唯有這一作用存在;每一其他物質客體對另一物質客體發生作用的後果,只是由於後者對直接客體先後起著不同的作用才被認識的,也只在此中才有其存在。所以,原因和效果就是物質的全部本質;其存在即其作用(詳見《充分根據律》那篇論文§21第七十七頁)。因而可知在德語中將一切物質事物的總括叫作現實性Wirklichkeit,是極為中肯的;這個詞兒比實在性Realität一詞的表現力要強得多 9。物質起作用,而被作用的還是物質。它的全部存在和本質都只在有規律的變化中,而變化又是物質的這一部分在別的一部分中引出來的,因此,它的全部存在和本質也完全是相對的,按一個只在物質界限內有效的關係而為相對的,所以〔在這一點上〕恰和時間相同,恰和空間相同。

但是,時間和空間假若各自獨立來看,即令沒有物質,也還可直觀地加以表象;物質則不能沒有時間和空間。物質是和其形狀不可分的,凡形狀就得以空間為前提。物質的全部存在又在其作用中,而作用又總是指一個變化,即是一個時間的規定。不過,時間和空間不僅是分別地各為物質的前提,而是兩者的統一才構成它的本質;正因為這本質,已如上述,乃存於作用中、因果性中。如果一切可想到的、無數的現象和情況,果真能夠在無限的空間中毋庸互相擁擠而並列,或是在無盡的時間中不至紊亂而先後繼起;那麼,在這些現象和情況的相互之間就無需乎一種必然關係了;按這關係而規定這些現象和情況的規則更不必要了,甚至無法應用了。結果是儘管有空間中一切的並列,時間中一切的變更,只要是這兩個形式各自獨立,而不在相互關聯中有其實質和過程,那就仍然沒有什麼因果性;而因果性又是構成物質真正本質的東西;所以,沒有因果性也就沒有物質了。─可是因果律所以獲得其意義和必然性,僅僅是由於變化的本質不只是在於情況的變更本身,而更是在於空間中同一地點上,現在是一情況而隨後又是一情況;在於同一個特定的時間上,這兒是一情況而那兒又是一情況;只有時間和空間這樣的相互制約,才使一個規則,變化依之而進行的這規則有意義,同時也有必然性。從而,因果律所規定的不是僅在時間中的情況相繼起,而是這繼起是就一特定的空間說的;不是情況的存在單在一特定的地點,而是在某一特定的時間,在這個地點。變化也即是按因果律而發生的變更,每次總是同時而又統一地關涉到空間的一定部位和時間的一定部分。於是,因果性將空間和時間統一起來了。而且我們既已發現物質的全部本質是在其作用中,也就是在因果性中,那麼,在物質中,空間和時間也必然是統一的,即是說不管時間和空間各自的屬性是如何互相鑿枘,物質必須將雙方的屬性一肩挑起;在雙方各自獨立時不可能統一的在物質中都必須統一起來,即是將時間方面無實質的飄忽性和空間方面僵硬不變化的恒存統一起來;至於無盡的可分性則是物質從時空雙方獲得的。準此,我們看到由於物質才首先引出同時存在,它既不能在沒有並列的孤立的時間中,也不能在不知有以前、以後和現在的孤立空間中。可是,眾多情況的同時存在才真正構成現實的本質,因為由於同時存在,持續始有可能。而持續又在於它只是在某種變更上,與持續著的東西同時俱在之物的變更上看出來的;不過這同時俱在之物在此時也只是由於變更中有

持續著的東西才獲得變化的特徵,亦即在實體,也就叫作物質 10恒存的同時,性質和形式卻要轉變的特徵。如果只單是在空間中,這世界就會是僵硬的、靜止的,就沒有先後繼起,沒有變化,沒有作用;而沒有作用,那就連同物質的表象也取消了。如果只單是在時間中,那麼,一切又是太縹緲易於消逝的了,就會沒有恆存,沒有並列,因而也沒有同時,從而沒有持續,所以也是沒有物質。由於時間和空間的統一才生出物質,這即是同時存在的可能性,由此才又有持續的可能性;再由於這後一可能性,然後在情況變化的 11同時,才有實體恒存的可能性。物質既在時間和空間的統一性中有其本質,它也就始終打上了雙方的烙印。物質得以從空間追溯其來源,部分地是由於其形狀,那是和它不可分的;但特別是(因為變更是只屬於時間的,而單是只在時間自身中就沒有什麼是常住的)由於其恒存(實體);而「恒存」的先驗的明確性是完全要從空間的先驗的明確性引出的 12。物質在時間方面的來源是在物性上(偶然屬性)展示出來的;沒有物性,它絕不能顯現;而物性簡直永遠是因果性,永遠是對其他物質的作用,所以也就是變化(一個時間概念)。但是這作用的規律性總是同時關涉到空間和時間,並且只是由此而具有意義。關於此時此地必然要發生怎樣一個情況的規定,乃是因果性的立法所能及的唯一管轄範圍。基於物質的基本規定是從我們認識上先驗意識著的那些形式引伸出來的,我們又先天賦予物質某些屬性:那就是空間充塞,亦即不可透入性,亦即作用性;再就是廣延,無盡的可分性、恒存性,亦即不滅性;最後還有運動性。與此不同的是重力,儘管它是普遍無例外的,還是要算作後天的認識;儘管康德在《自然科學的形而上學初階》第七十一頁(羅森克朗茲版,第三七二頁)上提出重力時,卻把它當作是可以先天認識的。

如同客體根本只是作為主體的表象而對主體存在一樣,表象的每一特殊的類也就只為主體中相應的一特殊規定而存在;每一這樣的規定,人們就叫作一種認識能力。康德把作為空洞形式的時間和空間自身在主體方面的對應物叫作純粹感性;這個說法本不大恰當,因為一提到感性就已先假定了物質;不過康德既已開了先例,也可以保留。物質或因果性,兩者只是一事,而它在主體方面的對應物,就是悟性。悟性也就只是這對應物,再不是別的什麼。認識因果性是它唯一的功用,唯一的能力;而這是一個巨大的、廣泛包攝的能力;既可有多方面的應用,而它所表現的一切作用又有著不可否認的同一性。反過來說,一切因果性,即一切物質,從而整個現實都只是對於悟性,由於悟性而存在,也只在悟性中存在。悟性表現的第一個最簡單的、自來即有的作用,便是對現實世界的直觀。這就始終是從效果中認原因,所以一切直觀都是理智的。不過如果沒有直接認識到的某一效果而以之為出發點,那也就絕到不了這種直觀。然而這樣的效果就是在動物身體上的效果,在這限度內,動物性的身體便是主體的直接客體,對於其他一切客體的直觀都得通過這一媒介。每一動物性的身體所經受的變化都是直接認識的,也即是感覺到的;並且在這效果一經聯繫到其原因時,就產生了對於這原因,對於一個客體的直觀。這一聯繫不是在抽象概念中的推論結果,不經由反省的思維,不是任意的;而是直接的、必然的、妥當的。它是純粹悟性的認識方式;沒有悟性就絕到不了直觀,就只會剩下對直接客體變化一種遲鈍的、植物性的意識;而這些變化,如果不是作為痛苦或愉快而對意志有些意義的話,那就只能是完全無意義地在互相交替著而已。但是,如同太陽升起而有這個可見的世界一樣,悟性,由於它唯一的單純的職能,在一反掌之間就把那遲鈍的、無所云謂的感覺轉變為直觀了。眼、耳、手所感覺的還不是直觀,那只是些感覺張本。要在悟性從效果過渡到原因時,才有這世界,作為在空間中展開的直觀,在形態上變更著的,在物質上經歷一切時間而恒存的世界,因為悟性將空間和時間統一於物質這個表象中,而這就是因果性的作用。這作為表象的世界,正如它只是由於悟性而存在一樣,它也只對悟性而存在。我在《視覺與色彩》那篇論文的第一章裡已經分析過悟性如何從感官所提供的張本造成直觀,孩子們如何通過不同官能對同一客體所獲印象的比較而學會直觀,如何只有這樣才揭穿了這許多感官現象〔之謎〕:譬如用兩隻眼睛觀看而事物卻只是單一的一個,但在斜視一物時又現出重疊的雙影;又如眼睛同時〔而不是先後〕看到前後距離不同的各對象;還有由於感覺器官上突然的變化所引起的一切假象等等。關於這一重要的題材,我在《根據律》那篇論文的第二版§21裡已有過更詳細、更徹底的論述。凡是在那兒說過的,原應該在這裡佔有它必要的篇幅,應該在這裡重說一遍;不過我對於抄寫自己的東西幾乎同抄寫別人的是同樣的厭惡;同時,我現在也不能比在那兒做出更好的說明;因此,與其在這兒再重複,我寧可只指出到那兒去參考,並且假定那兒說過的也是眾所周知的。

〔所有這些現象,如〕經過手術治癒的先天盲人和幼兒們的視覺學習;兩眼感覺所得的只現為單一的視像;感覺器官受到振動而失去正常情況時所產生的雙重視象或雙重觸覺;對象的正豎形象卻在視網膜上現為倒影;色彩之移植原只是一種內在功能,是眼球活動的兩極分化作用,卻到了外在的對象上;最後還有立體鏡;─這一切都牢固而不可反駁地證明了:一切直觀不僅是感性的而且是理智的,也就是悟性從後果中認取原因的純粹認識,從而也是以因果律為前提的。一切直觀以及一切經驗,自其初步的和全部的可能性說,都要依賴因果律的認識;而不是反過來,說什麼因果律的認識要依賴經驗。後面這一說法即休謨的懷疑論,在這裡才第一次將它駁斥了。原來因果性的認識不依賴一切經驗,亦即這認識的先驗性,只能從一切經驗要依賴因果性的認識而得到說明;而要做到這一點,又只有以這裡提出的和方才指出要參照的那幾段所採用的方式來證明,因果性的認識根本就已包含在直觀中,而一切經驗又都在直觀的領域中;也就是從經驗這方面來說,因果性的認識完全是先驗的,是經驗假定它為條件而不是它以經驗為前提。〔只有這樣來證明才是正確的,〕但是,這可不能從康德所嘗試過,而為我在《根據律》那篇論文§23中所批判過的方式得到證明。

§ 5

人們還得防止一個重大的誤會,不要因為直觀是經由因果性的認識而成立的,就以為客體和主體之間也存在著原因和效果的關係。其實,更正確的是:這一關係總是只存在於直接的和間接的客體之間,即總是只存在於客體相互之間。正是由於上述那錯誤的前提 13,才有關於外在世界的實在性的愚蠢爭論。在爭論中,獨斷論和懷疑論相互對峙;前者一會兒以實在論,一會兒又以唯心論出現。實在論立客體為原因而又置該原因的效果於主體中。費希特的唯心論則〔反過來〕以客體作為主體的後果,可是,在主體客體之間根本就沒有什麼依傍著根據律的關係,而這一點又總嫌不夠深入人心;因此,上述兩種主張中彼此都不可能得到證明,而懷疑論卻得以對雙方發動有利的攻勢。猶如因果律在它作為直觀和經驗的條件時,就已走在直觀和經驗之前,因而它就不可能是從這些學來的(如休謨所見);客體和主體作為「認識」的首要條件時,也一樣已經走在一切認識之前,因之也根本走在根據律之前;因為根據律只是一切客體的形式,只是客體所以顯現的一貫方式;可是一提到客體就已先假定了主體,所以這兩者之間不可能有根據與後果的關係。我的《根據律》那篇論文正是要完成這一任務,要說明該定律的內容只是一切客體的本質的形式,也即是客體之所以為客體的普遍方式,是一種附加於客體之所以為客體的東西。作為這樣的客體,無論什麼時候它總要以主體為前提,以主體為其必然的對應物;因此,這對應物就總在根據律的有效範圍之外。關於外在世界的實在性〔所以有〕爭論,正是基於錯誤地將根據律的有效性擴充到主體上;從這一誤會出發,這個爭論也絕不能理解它自己了 14。一方面是實在論者的獨斷說,在將表象作為客體的效果看時,要把這是二而一的表象和客體拆開而假定一個和這表象完全不同的原因,假定一種自在的客體,不依賴於主體:那是一種完全不可想像的東西;因為〔客體〕在作為客體時,就已經是以主體為前提了,因而總是主體的表象。另一方面,懷疑論在同一錯誤的前提下反對獨斷論說:人們在表象中永遠只看到效果,絕不認識原因,也就是絕不認識存在,總是只認識客體的作用;而客體和它的作用也許根本沒有什麼相似之處,甚至於根本是將客體完全認錯了,因為因果律是要從經驗中擷取來的,而經驗的真實性又要基於因果律。在這兒就應教導爭論的雙方,第一,客體和表象是一個東西;其次是可以直觀的客體的存在就是它的作用,事物的現實性就正在其作用中;而在主體的表象之外要求客體的實際存在,要求真實事物有一個存在,不同於其作用,那是全無意義的,並且也是矛盾的。因此,只要直觀的客體是客體,也即是表象,那麼,認識了一直觀客體的作用方式也就是毫無餘蘊地認識了這客體;因為除此而外,在客體上就再沒有什麼是為這認識而留存著的東西了。就這一點說,這在空間和時間中的直觀世界,既純以因果性表出它自己,也就完全是實在的,它也就是它顯現為什麼的東西,並且它也是整個兒地、無保留地作為表象,按因果律而聯繫著,而顯現它自己的。這就是它的經驗的實在性。可是另一方面,一切因果性又只在悟性中,只對悟性而存在;所以那整個現實的世界,亦即發生作用的世界,總是以悟性為條件的;如果沒有悟性,這樣的世界也就什麼也不是了。但還不僅是為了這一緣故,而是因為想像一個沒有主體的客體根本就不能不是矛盾,我們才不能不乾脆否認獨斷論所宣稱的那種實在性,獨立於主體之外的實在性。整個客體的世界是表象,無可移易的是表象,所以它自始至終永遠以主體為條件;這就是說它有先驗的觀念性。但是它並不因此就是對我們說謊,也不是假象。它是什麼,就呈現為什麼,亦即呈現為表象;並且是一系列的表象,根據律就是其間一條共同的韌帶。這樣的世界對於一個健全的悟性,即令是在這世界最內在的意義上說,也是可理解的,它對悟性說著一種完全清晰的語言。只有那由於理性的誤鑽牛角尖以致怪僻成性的心靈,才會想到要為它的實在性爭論。並且這爭論總是由於誤用根據律而起的,〔須知〕這定律固然將一切表象,不管是哪一種表象,互相連繫起來,卻並不將表象和主體聯繫起來,也不是同那既非客體又非主體而只是客體的根據那種東西聯繫起來。後者原是一個不成話的概念,因為只有客體才能是根據,並且又總是〔另一〕客體的根據。如果人們更仔細一些追究這外在世界實在性問題的來源,就會發現,除了根據律誤用於不在其效力範圍的事物之外,還要加上這定律各形態間一種特有的混淆情況;即是說這定律原只在概念上或抽象的表象上而有的那一形態被移用於直觀表象上,實在的客體上了;是向客體要求一個認識根據,而事實上是客體除了變易根據之外,不能有其他的任何根據。根據律原來是以這樣一種方式支配著抽象的表象,支配著連結成判斷的概念的,就是說每一判斷所以有其價值,有其妥當性,有其全部存在,亦即這裡所謂真理,僅僅只能是由於判斷同其自身以外的什麼,同它的認識根據這一關係而來的,所以總得還原到這認識根據。與此相反,根據律在支配著實在的客體或直觀表象時,就不是作為認識根據律而是作為變易根據律,作為因果律而有效的:每一客體,由於它是變成的,也即是作為由原因所產生的效果,就已對這定律盡了它的義務了〔滿足了這定律的要求〕。所以,在這兒要求一個認識根據,那是既無效又無意義的;這要求只能對完全另一種類的客體提出。所以,只要是就直觀表現說話,它在觀察者的心裡既不激起思慮,也不激起疑義;這兒既無所謂謬誤,也說不上真理,正誤兩者都是圈定在抽象的範圍內,反省思維的範圍內的事。在這兒,這世界對感官和悟性是坦然自呈的;它是什麼,就以素樸的真相而顯現它自己為直觀表象;而直觀表象又是規律地在因果性這韌帶上開展著的。