午夜書店的最後一頁 誠品敦南店熄燈號

誠品創辦人吳清友,38歲那年生了一場重病,在手術室歷經失血與搶救,走過生死邊緣,再次睜開雙眼的他,開始思考生命過去所追尋的背後意義。他發現,自己不只想開一間人文藝術書店,還想創立一處「心靈停泊的場所」,用書本、音樂、畫作營造靜謐的氛圍,歡迎每一個渴望靠岸休息的靈魂。

1989年,誠品第一家門市在台北仁愛圓環開幕,後於1996年搬遷至敦南店現址。迄今20多年的歲月裡,除了一次改裝,沒有其他明顯變化。相較於後期開幕的新門市,敦南店少了點潮流感,卻保留讀者對誠品最初的印象與感動。這間全台唯一的「24小時書店」,不分晝夜,為想閱讀的人們點亮了燈,讓不同需要的靈魂都得以被溫暖。

通往敦南店的樓梯間,8千片彩色「1989~2020」字卡串連,象徵誠品創立以來的時光流動。

通往敦南店的樓梯間,8千片彩色「1989~2020」字卡串連,象徵誠品創立以來的時光流動。

閱讀的靜謐,心靈的港灣

走入誠品敦南店,要先經過一段白色階梯,才會到達二樓書區。樓層間的那段路,彷彿在為心靈預備,「慢慢走上來的瞬間,開始準備、倒數,好像走紅毯一樣。」對藝術家曲家瑞而言,步入誠品敦南店的過程,是一種儀式,通往著驚喜。

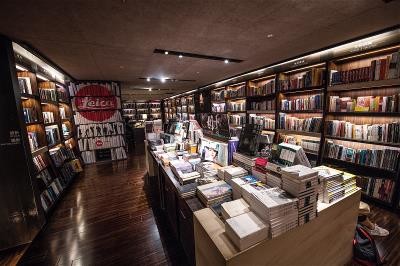

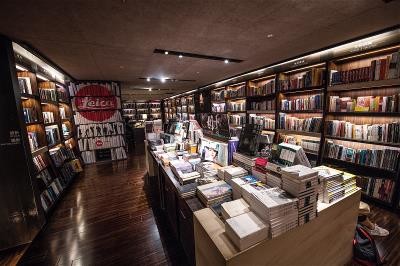

柔和的燈光,優雅的旋律,白色大理石走道貫穿前後,兩側是木造階梯與高起的木地板。有人坐在階梯上,用手撐著臉龐,低頭看書;有人盤腿坐在木地板上,掌中書翻了一半;有人正小心地避開地板上的讀者,用眼睛掃描書櫃中的每一排書本。

店裡近乎寂靜,除了播放著的古典音樂,只剩下店員整理時書籍與書櫃的碰撞聲,以及鞋子踩在木地板的腳步聲。從早到晚,這是敦南店特有的聲響。

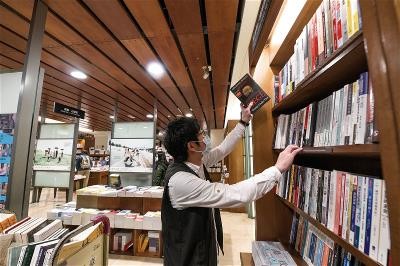

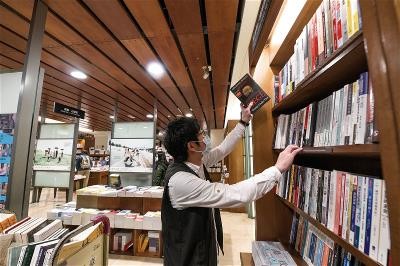

誠品敦南店主打人文、社科類書籍,秉持30年前的開店初衷。

誠品敦南店主打人文、社科類書籍,秉持30年前的開店初衷。

開創主題書區,拓展讀者想像

店員來回排書,並非庸人自擾,而是「誠品對陳列有自己的態度與主張。」資深出版人陳穎青回憶,誠品剛開幕時,除了高雅的裝潢,最令人印象深刻的,就是書的陳列方式。誠品打破傳統,不再以功能(如出版社與學科類別)作區分,而改以主題排列,最明顯的例子就是「生活風格」。

「現在大家都很習慣這個分類,但其實是誠品開創的。」陳穎青說明,當時社會生活水準提升,大家開始追求生活內涵。誠品看見社會趨勢後,開創「生活風格」這個類別,將園藝、賞鳥、爬山等類書籍放在一起,擴大了讀者對生活休閒的想像。

「主題書區」不僅回應時代需求,也提供讀者生活經驗之外的選擇,同時替出版社開發新市場,讓書市的上下游產生了新的連結。因此,自從誠品出現獨特的分類方式後,其他書店也開始跟進。

誠品投入大量時間,將供應商的邏輯轉換成自己的邏輯。即使是同一系列的書,在上架時也會拆散到自己的分類體系。曾經與誠品有業務往來的陳穎青,語帶佩服地說:「光看店員走路的里程數就很驚人!」細心的陳列反映誠品「款待」書的精神,正如吳清友所言,他不將書當成商品,而是智慧的結晶。

「只要讀者在找書時,發現旁邊那本更厲害,我們的目標就達成了。」敦南店店長周業陞笑著說,有時候書上架完,也差不多該下班了,付出這麼多時間成本,只希望讀者可以看到更多意想不到的書。

敦南店20多年來,藝術書區佔地比例始終最大。

敦南店20多年來,藝術書區佔地比例始終最大。

敦南店與客人間的默契

誠品分店間的選書風格相異,捷運店人流快速,通常主打大眾小說,而敦南店維持初衷,以人文、藝術、社會科學為主。即使現在藝術書的市場逐漸萎縮,店內藝術區的比例依然最大,不隨市場縮小規模。

另一項堅持是「讓好書被看見」。敦南店不主打暢銷書,從入口處的書區就可以發現,上面擺的通常不是知名作家的暢銷作品,而是「有一定門檻」的選書,像是諾貝爾文學獎作品,「這類書籍入門不易,但是讀者看完會有『感覺』。」周業陞在敦南店工作八年,他知道這家店的老顧客喜歡什麼。

因著與讀者的默契,敦南店常推出新類型的書籍,雖然市場接受度還不高,但是內容值得被推薦。《為了活下去:脫北女孩朴研美》一書就是經典的案例,內容講述一名北韓少女為了逃離獨裁統治,卻意外落入中國人口販子手中,冒險橫越戈壁沙漠求生的故事。這本書剛出版時,誠品其他分店都沒有主打,直到它在敦南店爆紅,才紛紛跟進。

「那本書後來賣了好幾刷,連出版社都覺得很意外。」周業陞難掩興奮地說,當時連出版社都沒有信心會受大眾青睞的作品,卻因為敦南店的選書眼光,讓北韓議題類書籍在台灣熱銷。

「誠品的實驗風格比較強,所以出版社較容易找到推廣新作者與類型的機會,其他通路相對較保守。」陳穎青說明,傳統書店的做法是依循經驗選書,過去受歡迎的作者與類型才會持續推,但誠品則勇於嘗試。

在敦南店,店員要了解老饕口味,也要關心社會趨勢,迅速判斷書的價值。資深門市組長簡憲中分享:「平常我會透過新聞了解趨勢,推測讀者的口味,再決定要推那些書。同樣一本書,有些分店只放一本在架上,但我可能會放十幾本在桌上,因為我覺得它對敦南店的讀者很重要。」一旦嘗試成功,一本書在敦南店賣得特別好時,就是他們最大的成就感來源。

誠品敦南店的二樓咖啡廳,是創辦人吳清友的「幸福加油站」,他常在此處觀察店內讀者的表情。

誠品敦南店的二樓咖啡廳,是創辦人吳清友的「幸福加油站」,他常在此處觀察店內讀者的表情。

不滅的光,點燃希望

誠品敦南店迄今20多年,在秉持初衷與市場變化的天平兩端,孰重? 一切都關乎那群喜愛它的人。「敦南店很看重的是,跟著它一起長大的那群人,那群讀者對它有一定想像。」周業陞回憶敦南店的歷史,最大的變動應該只有2008年那次,羅馬競技場般的圓形雜誌區改為策展書區。

即使時代需求改變,誠品的新門市也因應趨勢,推出生活與閱讀結合的書店,如信義店與松菸店,透過生活情境的展現,吸引讀者購買相關書籍,創造實體與資訊的結合。但敦南店仍然秉持初衷,店內裝潢與選書方向幾乎沒有變過,保持讀者對誠品最初的印象。

對生活在台北東區的人們來說,敦南店就像夜晚中的燈塔,在繁華的都市夜生活裡,照亮了一條不同的方向。當深夜來臨,不同職業的人們結束工作,會來到敦南店充實心靈。許多藝人,如:周杰倫、張鈞甯、蔡康永都曾在店內閱讀,還有廚師下班後穿著布希鞋,直接從廚房趕來,一覽豐富的國外食譜,媒體界的創意人也常站在雜誌區前,瀏覽最新潮流。

敦南店不僅是夜晚為人充電的補給站,也是實現願望的故事屋。有一位護理師值夜班時,他照顧的幼兒病患突然想閱讀一本書,當時病患情況相當不穩定,為了不留下任何遺憾,那位護理師奔向敦南店找書,最後幸運地完成小朋友願望。護理師事後回想,台灣有誠品24小時書店,真的是一件很幸福的事。

敦南店不只晚上精彩,人們上工前的晨間時光,同樣展現人生百態。許多頭髮微白,臉上略顯皺紋,西裝筆挺的高階管理人士,常利用上班前的時光,快速翻閱商業書籍或雜誌。接著是推著娃娃車的媽媽登場,她們常一邊手搖嬰兒車,一邊低頭閱讀,沉浸在平靜滿足的時光。

吳清友在信義店開幕前,常坐在敦南店二樓咖啡廳,看著人進人出,觀察他們的表情,而讀者專注的眼神,就是他用心「款待人、款待書」最好的回應。

誠品敦南店將於今(2020)年5月31日熄燈,敦南店的記憶將永留讀者心中。

誠品敦南店將於今(2020)年5月31日熄燈,敦南店的記憶將永留讀者心中。

書與非書之間,永遠的回憶

誠品在新時代的挑戰,不只有新型態書店的進駐,如蔦屋書店,還有網路書城的競爭。儘管旗下有網路書店,誠品這部分似乎較為薄弱,陳穎青笑著說:「可能是門市經營太成功了。」

的確,誠品不只在陳列煞費苦心,店內活動也精心計劃。誠品講堂在1997年開始後,每年邀請專家講學,藝術、建築、電影到歷史、文學、趨勢,從初期的一年幾百場成長到現今的一年幾千場,帶動社會追尋知識的風氣。

誠品講堂的「固定班底」,作家楊照回憶,自己開的「奇怪」課程,如波特萊爾的詩與德希達的解構主義,沒有任何實用性,還要求學生課前閱讀,但每次總是來了100多位學生,每期人數爆滿,不曾中斷。「不可能的事,在誠品變得可能。」楊照認為,誠品讓知識變得有吸引力。

除了講堂,誠品還開始各種形式的活動,如展覽、表演、畫廊,讓讀者在「書與非書之間」閱讀流連,而敦南店擁有許多活動的第一次。1995年,敦南店遷移時,舉辦了「喜新戀舊‧移館別戀」的活動,18個小時不斷電音樂會,樂團輪番演出;1996年的戶外音樂會,融合古典、搖滾、電音與民謠,連續了13個週末夜。

20多年的歲月,讀者們與敦南店的互動留下數不清的回憶,今(2020)年5月31日將要熄燈的消息一出,讓許多人錯愕、不捨,紛紛從各地回來道別。周業陞曾看到一位兒子推著坐輪椅的父親到店內,年邁的長者戴著呼吸器說,敦南店是他年輕時常去的書店,他想趁還有力氣時,重溫過去時光。

儘管誠品宣布24小時書店的經營模式會繼續,但敦南店卻只能留在回憶中了。當年有記者問吳清友,會不會捨不得誠品的創始店敦南店?他淡淡地回答,重要的是敦南店給讀者留下了什麼?如果能留給讀者一個印象或記憶,那這樣就夠了。

1989年,誠品第一家門市在台北仁愛圓環開幕,後於1996年搬遷至敦南店現址。迄今20多年的歲月裡,除了一次改裝,沒有其他明顯變化。相較於後期開幕的新門市,敦南店少了點潮流感,卻保留讀者對誠品最初的印象與感動。這間全台唯一的「24小時書店」,不分晝夜,為想閱讀的人們點亮了燈,讓不同需要的靈魂都得以被溫暖。

閱讀的靜謐,心靈的港灣

走入誠品敦南店,要先經過一段白色階梯,才會到達二樓書區。樓層間的那段路,彷彿在為心靈預備,「慢慢走上來的瞬間,開始準備、倒數,好像走紅毯一樣。」對藝術家曲家瑞而言,步入誠品敦南店的過程,是一種儀式,通往著驚喜。

柔和的燈光,優雅的旋律,白色大理石走道貫穿前後,兩側是木造階梯與高起的木地板。有人坐在階梯上,用手撐著臉龐,低頭看書;有人盤腿坐在木地板上,掌中書翻了一半;有人正小心地避開地板上的讀者,用眼睛掃描書櫃中的每一排書本。

店裡近乎寂靜,除了播放著的古典音樂,只剩下店員整理時書籍與書櫃的碰撞聲,以及鞋子踩在木地板的腳步聲。從早到晚,這是敦南店特有的聲響。

開創主題書區,拓展讀者想像

店員來回排書,並非庸人自擾,而是「誠品對陳列有自己的態度與主張。」資深出版人陳穎青回憶,誠品剛開幕時,除了高雅的裝潢,最令人印象深刻的,就是書的陳列方式。誠品打破傳統,不再以功能(如出版社與學科類別)作區分,而改以主題排列,最明顯的例子就是「生活風格」。

「現在大家都很習慣這個分類,但其實是誠品開創的。」陳穎青說明,當時社會生活水準提升,大家開始追求生活內涵。誠品看見社會趨勢後,開創「生活風格」這個類別,將園藝、賞鳥、爬山等類書籍放在一起,擴大了讀者對生活休閒的想像。

「主題書區」不僅回應時代需求,也提供讀者生活經驗之外的選擇,同時替出版社開發新市場,讓書市的上下游產生了新的連結。因此,自從誠品出現獨特的分類方式後,其他書店也開始跟進。

誠品投入大量時間,將供應商的邏輯轉換成自己的邏輯。即使是同一系列的書,在上架時也會拆散到自己的分類體系。曾經與誠品有業務往來的陳穎青,語帶佩服地說:「光看店員走路的里程數就很驚人!」細心的陳列反映誠品「款待」書的精神,正如吳清友所言,他不將書當成商品,而是智慧的結晶。

「只要讀者在找書時,發現旁邊那本更厲害,我們的目標就達成了。」敦南店店長周業陞笑著說,有時候書上架完,也差不多該下班了,付出這麼多時間成本,只希望讀者可以看到更多意想不到的書。

敦南店與客人間的默契

誠品分店間的選書風格相異,捷運店人流快速,通常主打大眾小說,而敦南店維持初衷,以人文、藝術、社會科學為主。即使現在藝術書的市場逐漸萎縮,店內藝術區的比例依然最大,不隨市場縮小規模。

另一項堅持是「讓好書被看見」。敦南店不主打暢銷書,從入口處的書區就可以發現,上面擺的通常不是知名作家的暢銷作品,而是「有一定門檻」的選書,像是諾貝爾文學獎作品,「這類書籍入門不易,但是讀者看完會有『感覺』。」周業陞在敦南店工作八年,他知道這家店的老顧客喜歡什麼。

因著與讀者的默契,敦南店常推出新類型的書籍,雖然市場接受度還不高,但是內容值得被推薦。《為了活下去:脫北女孩朴研美》一書就是經典的案例,內容講述一名北韓少女為了逃離獨裁統治,卻意外落入中國人口販子手中,冒險橫越戈壁沙漠求生的故事。這本書剛出版時,誠品其他分店都沒有主打,直到它在敦南店爆紅,才紛紛跟進。

「那本書後來賣了好幾刷,連出版社都覺得很意外。」周業陞難掩興奮地說,當時連出版社都沒有信心會受大眾青睞的作品,卻因為敦南店的選書眼光,讓北韓議題類書籍在台灣熱銷。

「誠品的實驗風格比較強,所以出版社較容易找到推廣新作者與類型的機會,其他通路相對較保守。」陳穎青說明,傳統書店的做法是依循經驗選書,過去受歡迎的作者與類型才會持續推,但誠品則勇於嘗試。

在敦南店,店員要了解老饕口味,也要關心社會趨勢,迅速判斷書的價值。資深門市組長簡憲中分享:「平常我會透過新聞了解趨勢,推測讀者的口味,再決定要推那些書。同樣一本書,有些分店只放一本在架上,但我可能會放十幾本在桌上,因為我覺得它對敦南店的讀者很重要。」一旦嘗試成功,一本書在敦南店賣得特別好時,就是他們最大的成就感來源。

不滅的光,點燃希望

誠品敦南店迄今20多年,在秉持初衷與市場變化的天平兩端,孰重? 一切都關乎那群喜愛它的人。「敦南店很看重的是,跟著它一起長大的那群人,那群讀者對它有一定想像。」周業陞回憶敦南店的歷史,最大的變動應該只有2008年那次,羅馬競技場般的圓形雜誌區改為策展書區。

即使時代需求改變,誠品的新門市也因應趨勢,推出生活與閱讀結合的書店,如信義店與松菸店,透過生活情境的展現,吸引讀者購買相關書籍,創造實體與資訊的結合。但敦南店仍然秉持初衷,店內裝潢與選書方向幾乎沒有變過,保持讀者對誠品最初的印象。

對生活在台北東區的人們來說,敦南店就像夜晚中的燈塔,在繁華的都市夜生活裡,照亮了一條不同的方向。當深夜來臨,不同職業的人們結束工作,會來到敦南店充實心靈。許多藝人,如:周杰倫、張鈞甯、蔡康永都曾在店內閱讀,還有廚師下班後穿著布希鞋,直接從廚房趕來,一覽豐富的國外食譜,媒體界的創意人也常站在雜誌區前,瀏覽最新潮流。

敦南店不僅是夜晚為人充電的補給站,也是實現願望的故事屋。有一位護理師值夜班時,他照顧的幼兒病患突然想閱讀一本書,當時病患情況相當不穩定,為了不留下任何遺憾,那位護理師奔向敦南店找書,最後幸運地完成小朋友願望。護理師事後回想,台灣有誠品24小時書店,真的是一件很幸福的事。

敦南店不只晚上精彩,人們上工前的晨間時光,同樣展現人生百態。許多頭髮微白,臉上略顯皺紋,西裝筆挺的高階管理人士,常利用上班前的時光,快速翻閱商業書籍或雜誌。接著是推著娃娃車的媽媽登場,她們常一邊手搖嬰兒車,一邊低頭閱讀,沉浸在平靜滿足的時光。

吳清友在信義店開幕前,常坐在敦南店二樓咖啡廳,看著人進人出,觀察他們的表情,而讀者專注的眼神,就是他用心「款待人、款待書」最好的回應。

書與非書之間,永遠的回憶

誠品在新時代的挑戰,不只有新型態書店的進駐,如蔦屋書店,還有網路書城的競爭。儘管旗下有網路書店,誠品這部分似乎較為薄弱,陳穎青笑著說:「可能是門市經營太成功了。」

的確,誠品不只在陳列煞費苦心,店內活動也精心計劃。誠品講堂在1997年開始後,每年邀請專家講學,藝術、建築、電影到歷史、文學、趨勢,從初期的一年幾百場成長到現今的一年幾千場,帶動社會追尋知識的風氣。

誠品講堂的「固定班底」,作家楊照回憶,自己開的「奇怪」課程,如波特萊爾的詩與德希達的解構主義,沒有任何實用性,還要求學生課前閱讀,但每次總是來了100多位學生,每期人數爆滿,不曾中斷。「不可能的事,在誠品變得可能。」楊照認為,誠品讓知識變得有吸引力。

除了講堂,誠品還開始各種形式的活動,如展覽、表演、畫廊,讓讀者在「書與非書之間」閱讀流連,而敦南店擁有許多活動的第一次。1995年,敦南店遷移時,舉辦了「喜新戀舊‧移館別戀」的活動,18個小時不斷電音樂會,樂團輪番演出;1996年的戶外音樂會,融合古典、搖滾、電音與民謠,連續了13個週末夜。

20多年的歲月,讀者們與敦南店的互動留下數不清的回憶,今(2020)年5月31日將要熄燈的消息一出,讓許多人錯愕、不捨,紛紛從各地回來道別。周業陞曾看到一位兒子推著坐輪椅的父親到店內,年邁的長者戴著呼吸器說,敦南店是他年輕時常去的書店,他想趁還有力氣時,重溫過去時光。

儘管誠品宣布24小時書店的經營模式會繼續,但敦南店卻只能留在回憶中了。當年有記者問吳清友,會不會捨不得誠品的創始店敦南店?他淡淡地回答,重要的是敦南店給讀者留下了什麼?如果能留給讀者一個印象或記憶,那這樣就夠了。