轉動世界的微小齒輪 祥儀企業

「越微小的東西,越是能帶動世界旋轉的關鍵。」祥儀企業的微小齒輪箱馬達雖微小,卻是傳動美軍急救戰備鑽骨機、特斯拉電動車的門鎖,以及BMW車電動遮陽簾的重要零件。祥儀不只以微小齒輪箱傳動的核心技術,站穩全球市場龍頭寶座,近年更跨足機器人領域,開拓AI新商機。

走訪位於桃園市「祥儀機器人夢工廠」,熱鬧搖滾的樂音中,電音三太子機器人抖動著台客舞,星際機器人彈奏著電子音樂。來到互動體驗區,還可以親手操控格鬥機器人打鬥,搖控相撲機器人打曲棍球,在與機器人的接觸互動中,導覽人員帶入對物聯網、人工智慧等創新科技的認識。

祥儀機器人夢工廠是亞洲唯一以機器人為主題的觀光工廠,開館八年來,已累積30萬參觀人次,連計程車司機都知道「祥儀企業」做機器人,卻不知道祥儀原是做齒輪箱馬達起家,年產1,500萬顆,其中微小齒輪箱馬達市佔率冠居全球。

轉動世界的微小齒輪──祥儀企業

轉動世界的微小齒輪──祥儀企業

微小工件是關鍵

「其實我們生活週遭,至少有200顆馬達在傳動,舉凡電動牙刷、吹風機,到掃地機器人、咖啡機,或是飲料的自動販賣機,可以說我們是活在馬達的空間中。」祥儀企業董事長兼創辦人蔡逢春道出小工件的重要,而且愈自動化的生活,愈需要馬達。

新竹竹東人的蔡逢春,退伍後在美商「天美時」(Timex)鐘錶擔任技術人員,1980年天美時計劃轉移到菲律賓,那時蔡逢春標了一個會決定創業,以家庭式小型工廠的規模,生產用於錶蕊齒輪組上的「游絲發條」(hairsprings),與摩托車轉速表內的錶蕊。善於研發的他,進一步改裝自國外進口的滾齒機,總是思考「如何更自動化,如何更省力,還能做什麼?」1986年設於桃園樹林八街的工廠,最高每月可以生產上百萬個錶蕊。

1985年以來,他累積多年來生產微小型傳動零件的優勢,轉型生產齒輪箱與齒輪箱馬達。1990年代電動工具大廠德國博世第一支從有線到電池式電鑽工具問市,基於全球化的策略,積極在亞洲尋找電源傳動合作廠商,而找上了祥儀。

祥儀從1995年開始供應博世電動工具齒輪箱,雙方合作關係延續至今。

如何經營超過20年的夥伴關係?蔡逢春先說了一個小故事,他在天美時的主管正好是德國人,每天都帶著心愛的徠卡相機上班,員工覺得德國人怪,仔細探究才知原來主管不讓家人動到徠卡,因為別人隨意扳一下快門,他都可以察覺相機的靈敏度出現變化。蔡逢春跟了這個主管至少五年,「連皮鞋不乾淨,抽屜裡的筆沒有擺正,都會被糾正。」他看到德國人一板一眼的態度,面對德國大廠博世嚴格的品管,絕無二話。

「縱使是一元的東西,也要做到完美。這是我的個性,接了一筆生意,縱使賠錢,也要維持誠信,我相信台灣的企業要有如此競爭力,要用這種角度看世界。」蔡逢春說。

隨著博世將生產據點由瑞士、馬來西亞,再遷移到中國成都,大企業的全球移動,人事跟著移動,連企業文化也出現變動。「每一個轉變都是挑戰。台灣中小企業要能跟著改變,有時要低頭,當中沒有退路,評估己身優勢劣勢,知己知彼。」蔡逢春說,保持產品品質無庸置疑,價錢也要能滿足對方,讓祥儀在深耕客戶關係的分寸之間,進退有據。

蔡逢春也曾投資設廠生產整支電鑽,但他最後發現,產品的庫存壓力太大,戰場的決勝點變成資金而非技術,這讓他回過頭來專心精進在核心技術上。

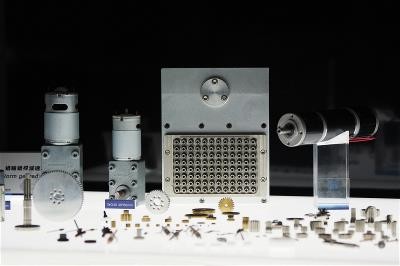

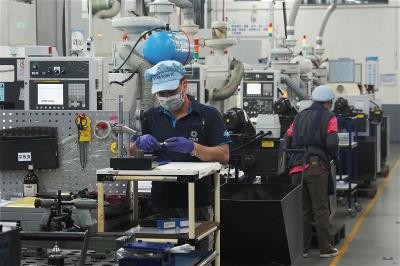

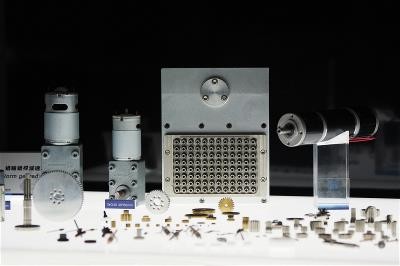

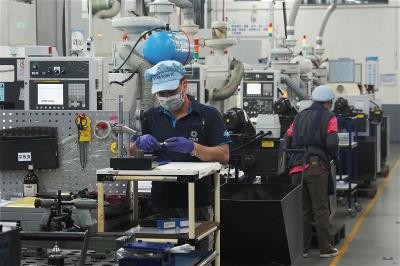

祥儀台灣廠主力在於微小齒輪箱馬達的製造。

祥儀台灣廠主力在於微小齒輪箱馬達的製造。

專注核心技術是秘訣

馬達在物與物的傳遞之間,扮演著傳動的角色,馬達動力則通過齒輪減速機的相互轉換原理來提高扭力。一個小小齒輪箱馬達,多達50個零件,祥儀不只零件自製,工廠內有超過上百台的滾齒機,可以說在全球無出其右。敢於投資的蔡逢春解釋:「一個齒輪箱馬達內分好幾層,就像鐘錶內部的零件一樣,靠齒輪帶動轉速,變化扭矩,每個齒輪尺寸不一樣,一旦有訂單,不同機器可以做出不同規格的產品,出貨速度快,這就是祥儀引以為豪的強項。」

目前祥儀六成營業額在於供應博世、松下、牧田等大廠電動工具、花園工具的齒輪箱馬達,生產基地主要在中國大陸。

台灣廠主力在於微小齒輪箱馬達,應用範圍從帆船的推桿到汽車的自動門,從家庭智能化的掃地機器人到醫療器材,例如眼科醫師戴在頭上可以掃描視網膜的診療器,都有祥儀的微小齒輪箱馬達。

以內裝8mm微小齒輪箱馬達的自動胰島素注射器為例,生產過程中,必須使用顯微鏡檢查其精準度,若沒有精確的工藝,失之毫釐,差之千里。供應電動車特斯拉車門門鎖,用的是30mm的齒輪箱馬達,蔡逢春透露,成為大廠的供應鏈,至少要經過五年的考驗,所有工件的可靠度必須經過實驗室嚴格的檢驗。

祥儀製造部經理劉文凱指出,以供應汽車廠Daimler電動窗簾的齒輪箱馬達為例,單單為了降低電動窗廉開關的噪音,蔡逢春直接站上研發的第一線,與團隊改善組裝流程,務必提升齒輪精度,讓齒輪與齒輪達到最佳咬合接觸面,才能讓這些汽車大廠買單。

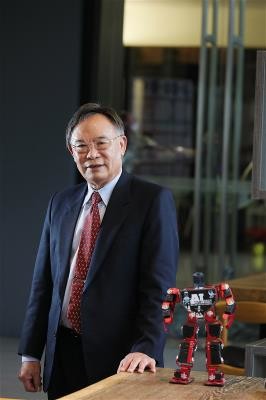

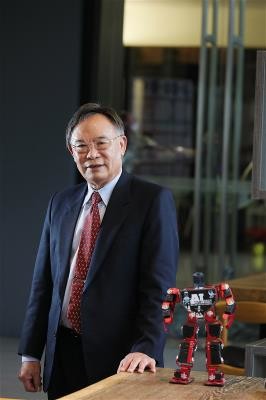

祥儀董事長蔡逢春靠著微小齒輪箱傳動的核心技術,再進軍服務型機器人市場。

祥儀董事長蔡逢春靠著微小齒輪箱傳動的核心技術,再進軍服務型機器人市場。

併購挹注新活力

2005年蔡逢春在日本愛知博覽會,看到機器人興起的趨勢,剛好日本有一位合作夥伴提議一起開發伺服馬達,祥儀因勢利導,開始跨足機器人領域。「沒有想到這位日本夥伴因病撤資,我仍堅持下去。」蔡逢春說,還好經濟部有科專計畫,透過與金屬工業研究發展中心的合作,成功研發伺服馬達,作為開發機器人的核心技術。

有別於工業型機器人,基於市場區隔,祥儀專注在服務型機器人的研發與製造,並且使用自製的伺服馬達、行星式減速馬達,2014年通過觀光工廠評鑑的「祥儀機器人夢工廠」,即是研發30多種機器人的成果展示,如今已二度獲得國際亮點觀光工廠的肯定。

以能載歌載舞的星際機器人為例,體內一共裝設了36個齒輪箱馬達,機器人的關節裝置了伺服馬達;拿到台灣精品獎的黑熊機器人,內裝17顆齒輪箱馬達,3D列印的外殼,連同Q版的三太子機器人,成為展現台灣印象的文創商品。從馬達到機器人,祥儀擴張了專精技術的深度與廣度。

為了從基礎扎根,2018年祥儀成立慈善文教基金會,透過機器人夢工廠,建構聯絡產業與創客教育的平台,並且進一步生產工業積木。這個新產品則是來自蔡逢春併購一家新創公司「科技寶」,也為祥儀挹注新的活力,蔡逢春笑著說:「這也有故事,而且是基於機緣。」

原來2015年二名德國西門子的工程師,奉派來台灣出差,為台灣電子公司架設自動化設備,兩人不約而同愛上台灣女孩子,選擇留在台灣創業,並集資數百萬元研發模組化機器人套件(簡稱「工業積木」),不到三年錢卻燒完了。

由於從第一代到第三代的工業積木都用到祥儀的齒輪箱馬達,蔡逢春了解他們的困境,並與團隊討論後,決定併購「科技寶」,運用工業積木的不同套件,所設計出自動化機械手臂、遙控車等穩固結構,再搭配傳動的齒輪箱馬達與發出控制指令的積體電路板,可以打造智慧無人車、無人搬運車,或是小型工業生產線,是創客最佳的教具。

微小齒輪箱馬達雖微小,卻是傳動的關鍵。

微小齒輪箱馬達雖微小,卻是傳動的關鍵。

機器人教育是扎根

目前蔡逢春除了擔任台灣智慧自動化與機器人協會副理事長,推動台灣機器人產業的能量外,領有街頭藝人執照的他,經常帶領機器人胖卡車到各校園,吹奏薩克斯風,進行機器人啟蒙教育。

祥儀機器夢工廠除了娛樂性的展示與互動,館內STEM教室,提供機器人設計媒材、程式控制、機電整合等課程。從科技積木DIY到程式設計,在DIY實作中,啟蒙學生培養出興趣,讓AI教育得以從中學做起,近兩年夢工廠六成以上的參觀者是學生,成為學校戶外教學的熱門場域。

祥儀從2015年開始舉辦「相撲機器人競賽」,透過「競賽」激發興趣與創意。2018年起,祥儀慈善文教基金會更串聯國內所有機器人賽事,舉辦「TIRT全能機器人國際邀請賽」。以2019年為例,多達54項機器人競賽項目,吸引超過20個國家參賽隊伍參加,在桃園巨蛋四天的比賽,湧入17萬比賽與參觀人次,連續三屆累積至今已超過4,500隊。

2020年受疫情影響,國外選手改採線上收件,但新增防疫智慧機器人、足球機器人,以及送餐機器人等項目,銜接產業端的需求,仍吸引1,000多隊參加。祥儀慈善文教基金會執行長王瑋璇說:「參賽的選手從國小到大專,對學生而言,更是鍛鍊實作經驗,充實學習履歷,培養科技素養的機會。」

如今全球工業捲起應用AI、互聯網與強調智慧製造的趨勢,祥儀的微小齒輪箱馬達、伺服馬達等傳動解決方案,是推動傳產自動化、智慧化生活的重要應用。對以生產齒輪起家,具有機器人關鍵零組件製造實力的祥儀而言,傳動是推動智能生活的基礎,就像祥儀的企業理念一樣:「給我一個齒輪,我可以轉動全世界。」

科技寶搭建的自動化機械手臂,可以打造智慧生活所需的機器人套件。

科技寶搭建的自動化機械手臂,可以打造智慧生活所需的機器人套件。

走訪位於桃園市「祥儀機器人夢工廠」,熱鬧搖滾的樂音中,電音三太子機器人抖動著台客舞,星際機器人彈奏著電子音樂。來到互動體驗區,還可以親手操控格鬥機器人打鬥,搖控相撲機器人打曲棍球,在與機器人的接觸互動中,導覽人員帶入對物聯網、人工智慧等創新科技的認識。

祥儀機器人夢工廠是亞洲唯一以機器人為主題的觀光工廠,開館八年來,已累積30萬參觀人次,連計程車司機都知道「祥儀企業」做機器人,卻不知道祥儀原是做齒輪箱馬達起家,年產1,500萬顆,其中微小齒輪箱馬達市佔率冠居全球。

微小工件是關鍵

「其實我們生活週遭,至少有200顆馬達在傳動,舉凡電動牙刷、吹風機,到掃地機器人、咖啡機,或是飲料的自動販賣機,可以說我們是活在馬達的空間中。」祥儀企業董事長兼創辦人蔡逢春道出小工件的重要,而且愈自動化的生活,愈需要馬達。

新竹竹東人的蔡逢春,退伍後在美商「天美時」(Timex)鐘錶擔任技術人員,1980年天美時計劃轉移到菲律賓,那時蔡逢春標了一個會決定創業,以家庭式小型工廠的規模,生產用於錶蕊齒輪組上的「游絲發條」(hairsprings),與摩托車轉速表內的錶蕊。善於研發的他,進一步改裝自國外進口的滾齒機,總是思考「如何更自動化,如何更省力,還能做什麼?」1986年設於桃園樹林八街的工廠,最高每月可以生產上百萬個錶蕊。

1985年以來,他累積多年來生產微小型傳動零件的優勢,轉型生產齒輪箱與齒輪箱馬達。1990年代電動工具大廠德國博世第一支從有線到電池式電鑽工具問市,基於全球化的策略,積極在亞洲尋找電源傳動合作廠商,而找上了祥儀。

祥儀從1995年開始供應博世電動工具齒輪箱,雙方合作關係延續至今。

如何經營超過20年的夥伴關係?蔡逢春先說了一個小故事,他在天美時的主管正好是德國人,每天都帶著心愛的徠卡相機上班,員工覺得德國人怪,仔細探究才知原來主管不讓家人動到徠卡,因為別人隨意扳一下快門,他都可以察覺相機的靈敏度出現變化。蔡逢春跟了這個主管至少五年,「連皮鞋不乾淨,抽屜裡的筆沒有擺正,都會被糾正。」他看到德國人一板一眼的態度,面對德國大廠博世嚴格的品管,絕無二話。

「縱使是一元的東西,也要做到完美。這是我的個性,接了一筆生意,縱使賠錢,也要維持誠信,我相信台灣的企業要有如此競爭力,要用這種角度看世界。」蔡逢春說。

隨著博世將生產據點由瑞士、馬來西亞,再遷移到中國成都,大企業的全球移動,人事跟著移動,連企業文化也出現變動。「每一個轉變都是挑戰。台灣中小企業要能跟著改變,有時要低頭,當中沒有退路,評估己身優勢劣勢,知己知彼。」蔡逢春說,保持產品品質無庸置疑,價錢也要能滿足對方,讓祥儀在深耕客戶關係的分寸之間,進退有據。

蔡逢春也曾投資設廠生產整支電鑽,但他最後發現,產品的庫存壓力太大,戰場的決勝點變成資金而非技術,這讓他回過頭來專心精進在核心技術上。

專注核心技術是秘訣

馬達在物與物的傳遞之間,扮演著傳動的角色,馬達動力則通過齒輪減速機的相互轉換原理來提高扭力。一個小小齒輪箱馬達,多達50個零件,祥儀不只零件自製,工廠內有超過上百台的滾齒機,可以說在全球無出其右。敢於投資的蔡逢春解釋:「一個齒輪箱馬達內分好幾層,就像鐘錶內部的零件一樣,靠齒輪帶動轉速,變化扭矩,每個齒輪尺寸不一樣,一旦有訂單,不同機器可以做出不同規格的產品,出貨速度快,這就是祥儀引以為豪的強項。」

目前祥儀六成營業額在於供應博世、松下、牧田等大廠電動工具、花園工具的齒輪箱馬達,生產基地主要在中國大陸。

台灣廠主力在於微小齒輪箱馬達,應用範圍從帆船的推桿到汽車的自動門,從家庭智能化的掃地機器人到醫療器材,例如眼科醫師戴在頭上可以掃描視網膜的診療器,都有祥儀的微小齒輪箱馬達。

以內裝8mm微小齒輪箱馬達的自動胰島素注射器為例,生產過程中,必須使用顯微鏡檢查其精準度,若沒有精確的工藝,失之毫釐,差之千里。供應電動車特斯拉車門門鎖,用的是30mm的齒輪箱馬達,蔡逢春透露,成為大廠的供應鏈,至少要經過五年的考驗,所有工件的可靠度必須經過實驗室嚴格的檢驗。

祥儀製造部經理劉文凱指出,以供應汽車廠Daimler電動窗簾的齒輪箱馬達為例,單單為了降低電動窗廉開關的噪音,蔡逢春直接站上研發的第一線,與團隊改善組裝流程,務必提升齒輪精度,讓齒輪與齒輪達到最佳咬合接觸面,才能讓這些汽車大廠買單。

併購挹注新活力

2005年蔡逢春在日本愛知博覽會,看到機器人興起的趨勢,剛好日本有一位合作夥伴提議一起開發伺服馬達,祥儀因勢利導,開始跨足機器人領域。「沒有想到這位日本夥伴因病撤資,我仍堅持下去。」蔡逢春說,還好經濟部有科專計畫,透過與金屬工業研究發展中心的合作,成功研發伺服馬達,作為開發機器人的核心技術。

有別於工業型機器人,基於市場區隔,祥儀專注在服務型機器人的研發與製造,並且使用自製的伺服馬達、行星式減速馬達,2014年通過觀光工廠評鑑的「祥儀機器人夢工廠」,即是研發30多種機器人的成果展示,如今已二度獲得國際亮點觀光工廠的肯定。

以能載歌載舞的星際機器人為例,體內一共裝設了36個齒輪箱馬達,機器人的關節裝置了伺服馬達;拿到台灣精品獎的黑熊機器人,內裝17顆齒輪箱馬達,3D列印的外殼,連同Q版的三太子機器人,成為展現台灣印象的文創商品。從馬達到機器人,祥儀擴張了專精技術的深度與廣度。

為了從基礎扎根,2018年祥儀成立慈善文教基金會,透過機器人夢工廠,建構聯絡產業與創客教育的平台,並且進一步生產工業積木。這個新產品則是來自蔡逢春併購一家新創公司「科技寶」,也為祥儀挹注新的活力,蔡逢春笑著說:「這也有故事,而且是基於機緣。」

原來2015年二名德國西門子的工程師,奉派來台灣出差,為台灣電子公司架設自動化設備,兩人不約而同愛上台灣女孩子,選擇留在台灣創業,並集資數百萬元研發模組化機器人套件(簡稱「工業積木」),不到三年錢卻燒完了。

由於從第一代到第三代的工業積木都用到祥儀的齒輪箱馬達,蔡逢春了解他們的困境,並與團隊討論後,決定併購「科技寶」,運用工業積木的不同套件,所設計出自動化機械手臂、遙控車等穩固結構,再搭配傳動的齒輪箱馬達與發出控制指令的積體電路板,可以打造智慧無人車、無人搬運車,或是小型工業生產線,是創客最佳的教具。

機器人教育是扎根

目前蔡逢春除了擔任台灣智慧自動化與機器人協會副理事長,推動台灣機器人產業的能量外,領有街頭藝人執照的他,經常帶領機器人胖卡車到各校園,吹奏薩克斯風,進行機器人啟蒙教育。

祥儀機器夢工廠除了娛樂性的展示與互動,館內STEM教室,提供機器人設計媒材、程式控制、機電整合等課程。從科技積木DIY到程式設計,在DIY實作中,啟蒙學生培養出興趣,讓AI教育得以從中學做起,近兩年夢工廠六成以上的參觀者是學生,成為學校戶外教學的熱門場域。

祥儀從2015年開始舉辦「相撲機器人競賽」,透過「競賽」激發興趣與創意。2018年起,祥儀慈善文教基金會更串聯國內所有機器人賽事,舉辦「TIRT全能機器人國際邀請賽」。以2019年為例,多達54項機器人競賽項目,吸引超過20個國家參賽隊伍參加,在桃園巨蛋四天的比賽,湧入17萬比賽與參觀人次,連續三屆累積至今已超過4,500隊。

2020年受疫情影響,國外選手改採線上收件,但新增防疫智慧機器人、足球機器人,以及送餐機器人等項目,銜接產業端的需求,仍吸引1,000多隊參加。祥儀慈善文教基金會執行長王瑋璇說:「參賽的選手從國小到大專,對學生而言,更是鍛鍊實作經驗,充實學習履歷,培養科技素養的機會。」

如今全球工業捲起應用AI、互聯網與強調智慧製造的趨勢,祥儀的微小齒輪箱馬達、伺服馬達等傳動解決方案,是推動傳產自動化、智慧化生活的重要應用。對以生產齒輪起家,具有機器人關鍵零組件製造實力的祥儀而言,傳動是推動智能生活的基礎,就像祥儀的企業理念一樣:「給我一個齒輪,我可以轉動全世界。」