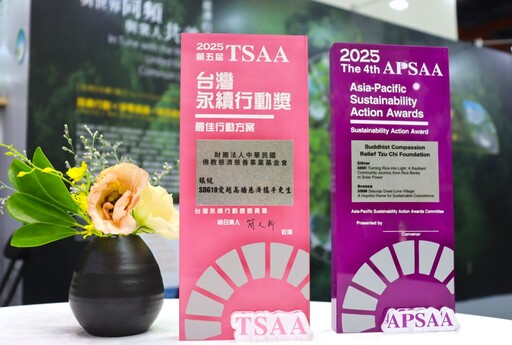

慈濟獲亞太及台灣永續行動獎 共計2銀、1銅殊榮

2025第四屆亞太永續博覽會9月11日上午在臺北世貿一館盛大舉行,開幕式之一「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮隆重登場,慈濟基金會以深耕臺灣與國際社區的永續行動,榮獲「台灣永續行動獎」銀獎一座,以及「亞太永續行動獎」銀獎與銅獎各一座,共計二銀一銅佳績,展現慈濟在推動聯合國永續發展目標(SDGs)上的貢獻與全球影響力,慈濟基金會張宗義副執行長為代表出席領獎。

由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2025 第四屆亞太永續博覽會」(2025 SDG Asia),今年以「邁向變革的力量(Charge Towards Change)」為主題,匯聚來自政府、企業、學研與 NGO 的百餘單位,呈現台灣落實聯合國 SDGs 與淨零轉型的成果。

本屆獎項由APSAA(Asia-Pacific Sustainability Action Awards)與TSAA(Taiwan Sustainability Action Awards)共同舉辦,旨在表揚亞太地區與台灣各界在實踐SDGs方面的創新作為與深遠影響。慈濟基金會透過在地深耕與跨國協作,打造具系統性的永續行動影響力模式,獲得主辦方評審高度肯定。

銀獎─台灣永續行動獎:「愛越高牆:慈濟攜手更生」。在花蓮監獄,慈濟志工以無聲的愛與靜思語的智慧,陪伴受刑人走過悔悟與重生之路。他們不以說教或批判為手段,而是透過手語、傾聽與身教,進入受刑人內心,協助其重建自我認同與尊嚴。這份關懷延伸至家庭,志工主動探訪家屬、修繕家屋、補助學費,讓愛與信任在家庭與社會間重新流動。

慈濟志工不只是援助者,更是同行者。他們將監獄轉化為重生的起點,鋪設一條回家的路,讓受刑人不只是走出高牆,更能走向社會的接納與新生。此案展現慈濟在社會邊緣群體中的深度陪伴與制度性支持,為台灣永續社會的建構注入溫柔而堅定的力量。

銀獎─亞太永續行動獎:「點米成光:從米撲滿到太陽能的堅韌社區之路」。自2008年納吉斯風災後,慈濟成為首個獲緬甸政府批准進入災區的國際NGO,並逐步建立結合糧食安全、教育支持、潔能應用與社區賦能的模組化永續行動架構。專案依據社區需求,分為救援信任建立、生計重建與教育深耕三階段,形成具系統性與可擴散性的援助機制。

透過「米撲滿」行動,慈濟激發居民自助互助,累計捐贈白米逾11萬公斤,支援營養午餐與病患供餐;以工代賑鋪設村莊聯外道路,動員近3,000人次;發放太陽能設備400組,提升照明品質並減少人獸衝突;農業復耕則整合稻種、農技與農機具租賃,協助農民脫貧並建立社區基金,瑞那滾村近九成家庭成功清償債務。

慈濟團隊持續導入「生態韌性規劃」、「低碳農耕」、「水土保持」等策略,並將此模式擴展至菲律賓、莫三比克、馬拉威等地,成為高風險地區的永續援助典範,展現慈濟在全球實踐SDGs的深遠影響。

銅獎─亞太永續行動獎:「思龍加大愛屋:永續共好的希望家園」。位於印度比哈爾邦菩提迦耶郊區的「思龍加大愛村」,是佛陀證道前的重要地點,亦為貧困的達利特農村聚落。慈濟秉持回饋佛陀故鄉的人道初心,自2023年起啟動跨國協力專案,推動住宅重建、衛生改善、教育支持與婦女賦能。

專案已興建36戶安全「大愛屋」作為示範點,並舉辦逾50場衛教與技能培訓,總參與人次逾6萬。村民從受助者轉為建設者與治理者,逐步建構具文化適切性與制度基礎的永續社區。此案展現社區共構精神與可複製潛力,為農村貧困地區打造從苦難走向尊嚴的永續行動典範。

慈濟基金會表示,慈濟以人為本串聯在地與全球資源,持續推動永續發展,為台灣與世界帶來希望與改變,此次獲獎是對慈濟長期深耕社會的肯定。未來,在永續的路上,慈濟將持續以實際行動回應全球挑戰,讓每一份善意都能成為改變世界的力量。

撰文/顏福江;攝影/慈濟基金會、顏福江

- 記者:TCnews慈善新聞網

- 更多生活新聞 »