台灣草根翻轉教育 我有一個夢──王政忠

陽光煦煦,車子駛進南投縣中寮鄉林間道路,遠方山巒環繞,兩旁綠樹如蔭,沿著蜿蜒山路而行,一過龍草大橋,映入眼簾,即是此行探訪之目的地──爽文國中,一場場屬於台灣草根的翻轉教育正在展開。

歷經921災後重建,原本頹圮的校舍,已重現風光。但更可貴的是,本來應是資源貧瘠之偏鄉學校南投縣爽文國中,竟能突破人口外移、師資不足、弱勢家庭偏多……等困境,於今(2017)年全國國文會考成績,全校A Level的比率24%,比全台平均17.9%,高出6.1%。

此外,國家教育研究院上週公佈國一國二全台閱讀普測,該校一年級平均成績超越全台平均2.6分,超越南投縣4分;二年級更是超越全台平均6.9分,超越南投縣7分,與國一新生入學前,全校平均分低於全國相比,呈現大幅增長。他們是怎麼辦到的,讓我們來深入教導主任王政忠的教學現場,一探究竟。

王政忠與爽文國中的學生。

王政忠與爽文國中的學生。

直擊教學現場

隨著校方人員的引領,進入教導主任王政忠的教室。留著一頭短髮,一身黑色T恤及休閒短褲,戴著黑框眼鏡的王政忠,正用爽朗親切的口吻,跟學生互動著。

暑假第一堂課,全新的班級組合,王政忠除了根據每位學生的互動及參與情況,適時調換學生座位外,對於桌椅的排列更是極其用心。教室內四張桌子併成一桌,學生4-5人一組,分成5組,左右兩側的組別呈現L型,中間則是ㄇ字型,這樣的安排是為了確保每位學生都能看得見老師。今日課程內容是國文第三冊第四課《歲月跟著》,這是作家向陽的一首現代詩。

一開始,王政忠先給學生課前測驗,藉以了解學生對字音字形的掌握程度。根據當天前測結果,發現40個題目中,很多學生只答錯5-6題,依照學生答題情形,回家作業也就只須寫答錯那部份就好。比起傳統教育的統一上課、統一回家作業的形式,要有效率得多。接下來發給學生「暖身題」,從暖身題裡就可了解學生在家自學情況,也可在課前讓學生預想此課內容,以及在腦中把新課文與舊有經驗作連結。

提問是為了學習,學習發生在對話,所以不管寫了什麼,都會有對話與學習的可能性。「現代詩有沒有要求格律?」「這首新詩描寫了人生哪些時期?」「第一節有哪些線索是在描述兒童?」王政忠根據學生回答情況,穿插式的連番提問。「從小孩子、成年、變老到死亡。」「用馬蹄是因為小孩愛活蹦亂跳。」「因為秒針跑得很快,呈現兒童活潑與輕快感。」在學生回答的同時,王政忠適度引導出多元的答案,讓學生從文中找出基礎提問的線索,並運用桌上的小白板當成班級互動的道具。「字數、句數、押韻、平仄、對仗,班上誰唸得最快?」中間也不時穿插比誰說話快的有趣競賽。

基礎題在學習怎麼讀懂這篇文章,用意在培養學生閱讀作者的觀點,並找出證據予以支持。再由基礎題延伸出挑戰題,「如果是你要如何描寫兒童?」提問中也牽涉到素養的議題,「假如我們死了,那我們用什麼方式繼續活著?」「你要留下什麼?」「你對自己的自我認定是什麼?」藉由這些討論來與學生自我內在作連結,去感受閱讀的樂趣,以及對人生的認識。

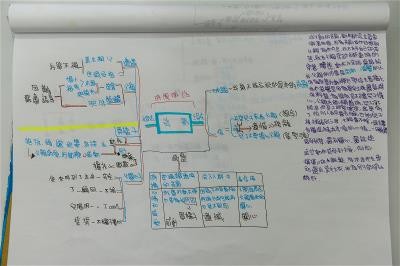

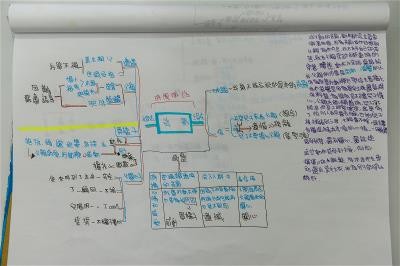

藉由事先預習、共同討論,以及在老師提問的引導下,逐漸形成學生心裡的閱讀圖像,並具現化成心智繪圖。

藉由事先預習、共同討論,以及在老師提問的引導下,逐漸形成學生心裡的閱讀圖像,並具現化成心智繪圖。

動機與學習的翻轉

「國一透過各種方式,如上課、作業、成績、服務學習、參與活動等,可得到不同的點數,每年6月有一個跳蚤市場,學生就可用點數去兌換他們所需的學習與生活用品。」王政忠說。小六升國一階段著重外在行為的改變,就是用點數、代幣制度和獎勵制度等外在刺激來輔助教學。但漸漸讓學生感受到學習本身的樂趣後,上了國二,提問就會偏重要「學什麼」,如一首詩的節奏感、用什麼隱喻跟比喻、為什麼作者要選用這樣的詞彙等,因為學生這時已進步到學習本身就是最大的樂趣,也是最大的動機所在。

所謂「翻轉」,其中一個重要概念是,上課前由教師將自製的內容上傳或連結到學習平台,學生在平台上「自主學習」這些內容後,教師於課堂上再回應學生自學時所碰到的問題,並進行討論。這教學順序與傳統課堂講解、課後作業的方式,截然不同。

王政忠所主張的「同儕鷹架」(Scaffolding Instruction)與「提問策略」(Asking Questions),就是希望不同能力的學生能藉由事先預習、共同討論,以及在老師提問的引導下,逐漸形成自己心裡的閱讀圖像。這需要高度的教師專業與教學經驗,才能在適當的時機,引導學生作深度思考。

針對文章訊息、主題、架構等的作者觀點,是基礎題提問的核心。但到了挑戰題,便轉化成「希望你的人生留下些什麼?」「為什麼想要留下這個?」等的讀者觀點。再將腦中成果描繪出來,就是所謂的「心智繪圖」(Mind Mapping)。最後透過「口說發表」(Presentation),將共學與自學的成果展現出來。

學生實際的感受又是如何呢?黃堉銘同學:「很喜歡討論的部分,就是各組討論老師所提的問題,可能的解答是什麼,因為大家可以一起分工合作。」卓妤真同學:「印象深刻的是獲得分析問題的方法,如果老師問你為什麼的話,有時候是要找證據,不是自己解釋。」至於對老師上課的印象,不約而同地都提到輕鬆、有趣,又可學到東西,而且課前準備也不會花太多時間。

課堂中不時運用桌上的小白板當成小組討論時的道具。

課堂中不時運用桌上的小白板當成小組討論時的道具。

教室氛圍的營造

整體來說,王政忠所主導的課堂,呈現出節奏明快與開放式的風格。「就像昨天我上一年級新生的課,有一位代課老師來觀課,結束後,那位代課老師很訝異地說我跟學生像是認識很久了一樣。」王政忠提到班級經營,剛開始師生都在互相摸索彼此的用語與個性,但是老師的責任,就是要營造出一個讓學生信賴與安心的學習環境。主要目的是鼓勵學生思考及勇於表達,老師則從旁給予提醒與引導,創造一個很自在、輕鬆又不失教學的對話場域。

「大部分人眼中的我,可能覺得我是一個不拘小節、豪爽,而且腦筋轉得很快,邏輯性很強的人。」王政忠提到自己是個粗中帶細的人,會關注到每一個人的需求與心裡的想法,也願意多付出一些心力去處理份外的事,「因為我總覺得份外的事情,最終會回到我的份內事,會讓我的份內事處理得更好。」

有趣的是,採訪當天王政忠還特地提到,其實他一離開工作,就是一個很懶散的人,喜歡發懶、打滾,可以無所事事看電影一整天,也希望保有自己的私人空間。工作時竭盡全力,玩樂時全然放下,這收放自如的態度,或許正是這位熱血教師迷人之處。

歷經921災後重建,原本頹圮的校舍,已重現風光。

歷經921災後重建,原本頹圮的校舍,已重現風光。

從教育開始改變

當學生可以在教室裡看見舞台,他就願意自己主動學習與分享。所謂「草根」,就是即使再貧瘠的教學資源下,也能讓學生明白在探索與發現答案的過程中,找出來的是「知識」,解決出來的是「能力」,感受與內化的則是「素養」。

在國一升國二暑假的這堂課,就已上到國文第三冊的第四課,誰說翻轉教育就一定會犧牲進度呢,反而是填鴨式教學扼殺了學生的閱讀樂趣,這才是問題所在。王政忠提到:「我們小六升國一第一次段考只考兩課,因為學會最重要,學會怎麼學,比學到什麼更重要。」因為學會後就會跟上,跟上後就會超前,必須依據學生的學習節奏去決定課程,而非書商的練習卷或參考書。

從爽文國中畢業的畢業生也組成了一個一百多人的青年志工團隊,每年寒暑假回來替學弟妹做志工服務,這些回流的年輕人是這個社區未來改變的中堅分子。畢業生對學校的凝聚力提升,帶動年輕人回鄉後,商店出現了,回來住的人也變多了。更可喜的是,20年前怎想得到竟然會有台中的學生願意來偏鄉學校上課。「今天上國文課的這個班級裡22個學生,就有3個是台中每天搭車來的。」王政忠說。少部分人就地租屋、買地蓋房子,就這樣這裡正一點一滴地在改變。

人的一生,如果能遇到生命中的好老師,帶給他正向的影響與能量,是件很幸福的事。這位曾獲得SUPER教師獎、POWER教師獎及師鐸獎三項「全國首獎」的教導主任王政忠,除了用心經營爽文國中的教學外,近幾年舉辦的「我有一個夢」教師專業成長工作坊,全國教師參與人數竟高達2萬人次,國外來的老師到他班上觀課人數也已破千,網路教學社群人數更是直逼10萬人次。透過王政忠偏鄉草根的翻轉力量,現正掀起台灣史上最大的教師自主學習浪潮。

近年來舉辦的「我有一個夢」教師專業成長工作坊,全國教師參與人數竟高達2萬人次。(夢的N次方平台提供)

近年來舉辦的「我有一個夢」教師專業成長工作坊,全國教師參與人數竟高達2萬人次。(夢的N次方平台提供)

歷經921災後重建,原本頹圮的校舍,已重現風光。但更可貴的是,本來應是資源貧瘠之偏鄉學校南投縣爽文國中,竟能突破人口外移、師資不足、弱勢家庭偏多……等困境,於今(2017)年全國國文會考成績,全校A Level的比率24%,比全台平均17.9%,高出6.1%。

此外,國家教育研究院上週公佈國一國二全台閱讀普測,該校一年級平均成績超越全台平均2.6分,超越南投縣4分;二年級更是超越全台平均6.9分,超越南投縣7分,與國一新生入學前,全校平均分低於全國相比,呈現大幅增長。他們是怎麼辦到的,讓我們來深入教導主任王政忠的教學現場,一探究竟。

直擊教學現場

隨著校方人員的引領,進入教導主任王政忠的教室。留著一頭短髮,一身黑色T恤及休閒短褲,戴著黑框眼鏡的王政忠,正用爽朗親切的口吻,跟學生互動著。

暑假第一堂課,全新的班級組合,王政忠除了根據每位學生的互動及參與情況,適時調換學生座位外,對於桌椅的排列更是極其用心。教室內四張桌子併成一桌,學生4-5人一組,分成5組,左右兩側的組別呈現L型,中間則是ㄇ字型,這樣的安排是為了確保每位學生都能看得見老師。今日課程內容是國文第三冊第四課《歲月跟著》,這是作家向陽的一首現代詩。

一開始,王政忠先給學生課前測驗,藉以了解學生對字音字形的掌握程度。根據當天前測結果,發現40個題目中,很多學生只答錯5-6題,依照學生答題情形,回家作業也就只須寫答錯那部份就好。比起傳統教育的統一上課、統一回家作業的形式,要有效率得多。接下來發給學生「暖身題」,從暖身題裡就可了解學生在家自學情況,也可在課前讓學生預想此課內容,以及在腦中把新課文與舊有經驗作連結。

提問是為了學習,學習發生在對話,所以不管寫了什麼,都會有對話與學習的可能性。「現代詩有沒有要求格律?」「這首新詩描寫了人生哪些時期?」「第一節有哪些線索是在描述兒童?」王政忠根據學生回答情況,穿插式的連番提問。「從小孩子、成年、變老到死亡。」「用馬蹄是因為小孩愛活蹦亂跳。」「因為秒針跑得很快,呈現兒童活潑與輕快感。」在學生回答的同時,王政忠適度引導出多元的答案,讓學生從文中找出基礎提問的線索,並運用桌上的小白板當成班級互動的道具。「字數、句數、押韻、平仄、對仗,班上誰唸得最快?」中間也不時穿插比誰說話快的有趣競賽。

基礎題在學習怎麼讀懂這篇文章,用意在培養學生閱讀作者的觀點,並找出證據予以支持。再由基礎題延伸出挑戰題,「如果是你要如何描寫兒童?」提問中也牽涉到素養的議題,「假如我們死了,那我們用什麼方式繼續活著?」「你要留下什麼?」「你對自己的自我認定是什麼?」藉由這些討論來與學生自我內在作連結,去感受閱讀的樂趣,以及對人生的認識。

動機與學習的翻轉

「國一透過各種方式,如上課、作業、成績、服務學習、參與活動等,可得到不同的點數,每年6月有一個跳蚤市場,學生就可用點數去兌換他們所需的學習與生活用品。」王政忠說。小六升國一階段著重外在行為的改變,就是用點數、代幣制度和獎勵制度等外在刺激來輔助教學。但漸漸讓學生感受到學習本身的樂趣後,上了國二,提問就會偏重要「學什麼」,如一首詩的節奏感、用什麼隱喻跟比喻、為什麼作者要選用這樣的詞彙等,因為學生這時已進步到學習本身就是最大的樂趣,也是最大的動機所在。

所謂「翻轉」,其中一個重要概念是,上課前由教師將自製的內容上傳或連結到學習平台,學生在平台上「自主學習」這些內容後,教師於課堂上再回應學生自學時所碰到的問題,並進行討論。這教學順序與傳統課堂講解、課後作業的方式,截然不同。

王政忠所主張的「同儕鷹架」(Scaffolding Instruction)與「提問策略」(Asking Questions),就是希望不同能力的學生能藉由事先預習、共同討論,以及在老師提問的引導下,逐漸形成自己心裡的閱讀圖像。這需要高度的教師專業與教學經驗,才能在適當的時機,引導學生作深度思考。

針對文章訊息、主題、架構等的作者觀點,是基礎題提問的核心。但到了挑戰題,便轉化成「希望你的人生留下些什麼?」「為什麼想要留下這個?」等的讀者觀點。再將腦中成果描繪出來,就是所謂的「心智繪圖」(Mind Mapping)。最後透過「口說發表」(Presentation),將共學與自學的成果展現出來。

學生實際的感受又是如何呢?黃堉銘同學:「很喜歡討論的部分,就是各組討論老師所提的問題,可能的解答是什麼,因為大家可以一起分工合作。」卓妤真同學:「印象深刻的是獲得分析問題的方法,如果老師問你為什麼的話,有時候是要找證據,不是自己解釋。」至於對老師上課的印象,不約而同地都提到輕鬆、有趣,又可學到東西,而且課前準備也不會花太多時間。

教室氛圍的營造

整體來說,王政忠所主導的課堂,呈現出節奏明快與開放式的風格。「就像昨天我上一年級新生的課,有一位代課老師來觀課,結束後,那位代課老師很訝異地說我跟學生像是認識很久了一樣。」王政忠提到班級經營,剛開始師生都在互相摸索彼此的用語與個性,但是老師的責任,就是要營造出一個讓學生信賴與安心的學習環境。主要目的是鼓勵學生思考及勇於表達,老師則從旁給予提醒與引導,創造一個很自在、輕鬆又不失教學的對話場域。

「大部分人眼中的我,可能覺得我是一個不拘小節、豪爽,而且腦筋轉得很快,邏輯性很強的人。」王政忠提到自己是個粗中帶細的人,會關注到每一個人的需求與心裡的想法,也願意多付出一些心力去處理份外的事,「因為我總覺得份外的事情,最終會回到我的份內事,會讓我的份內事處理得更好。」

有趣的是,採訪當天王政忠還特地提到,其實他一離開工作,就是一個很懶散的人,喜歡發懶、打滾,可以無所事事看電影一整天,也希望保有自己的私人空間。工作時竭盡全力,玩樂時全然放下,這收放自如的態度,或許正是這位熱血教師迷人之處。

從教育開始改變

當學生可以在教室裡看見舞台,他就願意自己主動學習與分享。所謂「草根」,就是即使再貧瘠的教學資源下,也能讓學生明白在探索與發現答案的過程中,找出來的是「知識」,解決出來的是「能力」,感受與內化的則是「素養」。

在國一升國二暑假的這堂課,就已上到國文第三冊的第四課,誰說翻轉教育就一定會犧牲進度呢,反而是填鴨式教學扼殺了學生的閱讀樂趣,這才是問題所在。王政忠提到:「我們小六升國一第一次段考只考兩課,因為學會最重要,學會怎麼學,比學到什麼更重要。」因為學會後就會跟上,跟上後就會超前,必須依據學生的學習節奏去決定課程,而非書商的練習卷或參考書。

從爽文國中畢業的畢業生也組成了一個一百多人的青年志工團隊,每年寒暑假回來替學弟妹做志工服務,這些回流的年輕人是這個社區未來改變的中堅分子。畢業生對學校的凝聚力提升,帶動年輕人回鄉後,商店出現了,回來住的人也變多了。更可喜的是,20年前怎想得到竟然會有台中的學生願意來偏鄉學校上課。「今天上國文課的這個班級裡22個學生,就有3個是台中每天搭車來的。」王政忠說。少部分人就地租屋、買地蓋房子,就這樣這裡正一點一滴地在改變。

人的一生,如果能遇到生命中的好老師,帶給他正向的影響與能量,是件很幸福的事。這位曾獲得SUPER教師獎、POWER教師獎及師鐸獎三項「全國首獎」的教導主任王政忠,除了用心經營爽文國中的教學外,近幾年舉辦的「我有一個夢」教師專業成長工作坊,全國教師參與人數竟高達2萬人次,國外來的老師到他班上觀課人數也已破千,網路教學社群人數更是直逼10萬人次。透過王政忠偏鄉草根的翻轉力量,現正掀起台灣史上最大的教師自主學習浪潮。