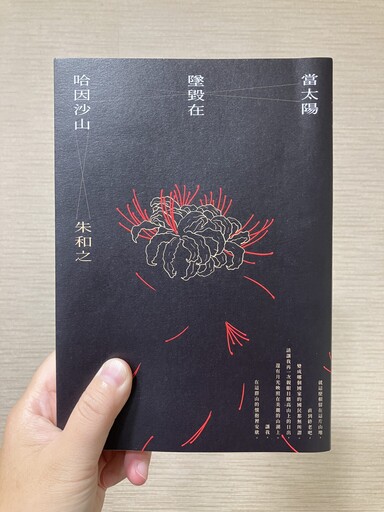

副刊/朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》:神靈在歷史交會處低語

朱和之小說《當太陽墜毀在哈因沙山》,背景是一場發生在戰後初期的真實空難。故事聚焦三位來自不同背景的小人物(漢人潘明坤、日本警察城戶八十八,以及布農少年海朔兒),他們在歷史縫隙交會,勾勒一段錯綜複雜的時代經驗。

小說的開端,是戰敗後在台灣的日本人舉行了「昇神之儀」,將神社裡的神明請回天上,隨後焚燒本殿。這樣的告別儀式是對政權更替、身分轉變的回應,也是對一段歷史終結的有意安排,既保留了形式上的尊嚴,也默默承認了震撼的斷裂。

類似的場景早在日治初期也曾出現,當時日本警察將數百尊台灣民間信仰的神像集中焚毀,媽祖婆、上帝公、元帥爺等無一倖免。這種粗暴的手段固然是殖民統治的一環,但信仰作為人立身處世的核心,並未就此消失。有人冒險藏匿神像,也有人如明坤,選擇將祖先牌位埋入防空洞。可以說這是一種文化保存,但或許更準確的說法是,這是人在無法控制的時代裡,努力維持內在秩序的方式。

《當太陽墜毀在哈因沙山》取材自二戰末期的三叉山墜機事件,拼貼戰後初期台灣社會族群交錯的剖面圖。那是一段政權轉換未明、體制更替尚未完成的過渡時期。一架自沖繩起飛、載有獲釋戰俘的軍機(清算者號)墜毀於台灣中央山脈南段三叉山東北方,機上人員全數罹難。日方接獲美方請求後組成搜救隊,卻在進入山區過程遭遇第二場颱風侵襲,造成二十六名搜救人員殉職。參與者橫跨布農族、阿美族、卑南族、平埔族、漢人與日本人,使這場悲劇成為一次跨國與跨族群的共同災難。

小說不是單純複述這起事件,而是把重心放在描繪上山救援的人們,是如何一步步走到這裡,這場既偶然又命定的相遇,也展現了彼此文化、語言、信仰之間的差異與張力。歷史不只是由戰爭與政權書寫,也同樣深植那些小人物的生命經驗,複雜多元的側面構成了一個豐富而動人的故事。

小說開篇描寫昇神儀式,象徵日本神明的撤離;同時,被壓抑多年的台灣本土信仰逐漸現身,重新回到人們的生活中心。這場精神秩序的交替,正映照時代更迭下人們內在的動盪與重組。角色們或依賴宗教儀式來安撫內在的失序,或將信仰作為尋找歸屬與身分的根據。

小說透過交錯的敘事視角,描寫日本人、布農族與漢人三方之間的摩擦與誤解。其中一幕尤為深刻:日本警察試圖將布農族人的遺體帶回,卻觸犯了布農族視橫死之人為禁忌的文化(不應移動遺體否則會帶回惡靈)。「善意」的行動卻正好顯示文化差異與世界觀的落差。這件事並無對錯可言,然而非常有力地指出許多衝突來自於缺乏對他者的真正理解。

漢人潘明坤的故事線展現出一個在殖民體制中掙扎求存的中介人物。他的家庭不完整,父親積極配合皇民化政策,繼父卻毫無存在感。明坤渴望被看見、被接納,於是選擇攀附商會,甚至娶冥妻以換取位置與認同。然而,他的女兒卻因營養不良夭折,象徵著他努力建構的秩序終究無法承載生命的重量。

小說中最細膩的情感交織與飛馳的想像,應是嘉雄與海朔兒的情誼。身為殖民者之子的嘉雄與布農少年海朔兒在山中相識,他們的夢想、困惑與孤獨在山林間產生了短暫卻真摯的共鳴。海朔兒渴望飛翔,不僅是對天空的嚮往,也象徵著超越命定與重力的心靈自由;而嘉雄則被自身的身分桎梏所困,對於這份親近也感到迷惘。這段跨越族群與語言的友情,像一道微光穿越歷史濃霧,照見了人與人之間仍可建立的連結。

朱和之讓宗教經驗穿梭於不同角色之間,不論是漢人、日本人,還是原住民族,信仰始終構成了他們行動的一部分。神明或靈也在交會的歷史裡扮演了重要的角色,推動了對生命價值的追求,也回應了對時代變化的感知。

當世界混亂崩塌時,人們還能從哪裡找回自己的位置?小說中的人物,不一定能改變什麼,然而經歷戰爭與變動的時局,也許正是他們對生命意義的疑問與追求,構成了不同族群之間某種共享的尊嚴,而這份尊嚴,也正是安撫傷痛、讓哀慟得以被理解的起點。

作者/傅淑萍

現為「我們的教學事業有限公司」講師,國立成功大學中國文學系博士。部落格「樂遊原」與IG「樂遊原(@leyou_yuan)」共同經營者。曾任聯合報文學寫作營講師。曾擔任聯合盃作文大賽閱卷與命題老師。

本文章來自《桃園電子報》。原文:副刊/朱和之《當太陽墜毀在哈因沙山》:神靈在歷史交會處低語

延伸閱讀:

- 記者:副刊編輯

- 更多娛樂新聞 »