台灣創新創業中心 插旗矽谷灣區 鏈結台灣能量

你有想過自己創業嗎?在台灣,多數上班族可能無法想像,但是在太平洋另一端的美國加州舊金山灣區,創新創業「startup」已經成為城市關鍵字。

30年前,高科技產業創業聖地在矽谷;20年前,世界在討論誰能取代矽谷;而最近10年,矽谷的新創產業已擴展到整個舊金山灣區,即將踏出校園的學子們,談論的都是如何創業。

面對這股全球趨勢,台灣創新創業中心(TIEC)也至此插旗,具體支持台灣優秀新創團隊挺進全球主戰場,並期待將產業能量鏈結回台灣。

6月中旬的北加州舊金山,早晚氣溫只有攝氏十一、二度,藍天白雲讓人不禁抬頭仰望,在這片天空底下,新產業發展的脈動頻率高於全球。

台灣創新創業中心插旗矽谷灣區,協助台灣新創團隊接軌世界。走進位在舊金山機場附近的台灣創新創業中心(TIEC)辦公室,幾位年輕人圍在圓形會議桌前熱絡交談,以中英文夾雜的方式討論著彼此的新創事業,腦力激盪的同時,有些人提出所遇到的瓶頸,詢問在場其他人意見。

台灣創新創業中心插旗矽谷灣區,協助台灣新創團隊接軌世界。走進位在舊金山機場附近的台灣創新創業中心(TIEC)辦公室,幾位年輕人圍在圓形會議桌前熱絡交談,以中英文夾雜的方式討論著彼此的新創事業,腦力激盪的同時,有些人提出所遇到的瓶頸,詢問在場其他人意見。

新創主戰場北移灣區

他們都來自台灣,多數是剛畢業的留學生,也有從台灣發跡的新創公司,有人一早特別從聖地牙哥飛過來,有人昨天還在日本……,TIEC行銷長陳碧虹(Natalie Chen)邊幫大家張羅茶點邊說,他們許多人飛得比空姐還勤,「現場多數是founder與CEO,創業精神是共同的識別名牌,越忙碌,就代表戰績越漂亮。」

席間主持座談的大家長TIEC執行長王南雷博士(Larry Wang),他針對大家的疑問提出建議,也一一關切他們到各加速器提案的進度。前任北美台灣工程師協會會長施學溫也義務出席,分享自己成功創業的經驗。

為何新創事業都聚集到灣區發展,得先從矽谷的歷史回顧起。

矽谷,最初得名於當地企業多數從事製造高濃度矽半導體及電腦工業,1970年代引領運算科技發展,1980年代個人電腦獨領風騷,網際網路現蹤,1990年代硬體製造業開始外移,台灣竹科因此成立於當時,以晶圓代工服務成為世界半導體製造重鎮。

2000年網路泡沫讓矽谷受到衝擊,但未因此停下腳步,行動科技、人工智慧、大數據、雲端等應用服務引領全球,靠著「創新」再造「價值」,大家都熟悉的Google、Apple、Facebook、eBay、Tesla等公司皆立足矽谷,Airbnb、Uber、Twitter等新創產業,則大規模北移至北加州,舊金山灣區如今已成為全世界新創產業的火車頭,這裡吸引全球超過50%的創投資金,無數天使投資人、知名加速器進駐這個一級戰區,全球新創產業人才自然群聚而至。

鏈結矽谷創業主展場

曾經是矽谷工程師,後來創業成功的王南雷執行長說,灣區已成為全球各地新創產業的典範,世界各國紛紛來此取經。「在灣區大家很熟悉競爭與市場變化,法令面也適合創業(天使投資租稅獎勵與僱傭相關法規),到灣區的大學問一問,畢業生多半想創業,很少人希望進入Google 、Uber、Airbnb這些大公司,氛圍跟台灣差距大。」

1990年代,「模仿矽谷、吸取人才」是創辦竹科的理念,如今30年過去,國際市場改變,無論矽谷或是現在灣區的台灣工程師均大幅減少,回想當年台灣電子五哥從矽谷帶回到台灣的創業精神,創造多少就業機會,王南雷憂心表示,2000年以後台灣創業氛圍低落,工作機會下降,利基市場已難尋找,如今大家甚至討論起22K。

「竹科仍停留在代工階段,1.0還是1.0,曾經是1.0的老搭檔英特爾日前也裁員,GDP也許沒有 答案,但創業可以改變。」王南雷希望台灣人找回當年的創業精神。

施學溫回想90年代許多留學生一只皮箱就出國留學,兩手空空什麼都沒有的情況下,只能自己創造,他說台灣人父母的觀念都希望孩子去大公司,擔心創業辛苦,這是文化的差異。

TIEC不定期舉辦研討會,計畫經費是由科技部提供,交由工研院執行。

TIEC不定期舉辦研討會,計畫經費是由科技部提供,交由工研院執行。

打入矽谷創業生態圈

當天出席會議的創業者中有一個熟面孔——朱政道,2006年《光華》曾赴矽谷採訪,當時他剛從史丹佛研究所畢業進入Google,成為戴著金手套的高薪工程師,之後陸續於LinkedIn、Square、Codecademy服務,2014年決定創業,他的公司以隱藏模式提供雇主在數位平台上面試軟體工程師,在灣區軟體工程師職缺很多,應徵者可以到提供服務的平台上實作一個小時測試,經由運算大數據分析後提供給雇主做為聘用工程師的參考。

在美國工作超過10年,朱政道看到灣區創業風氣不斷成長,自己也決定脫離舒適圈創業,他說,「只要在灣區local了,就等於被全世界給approve了。」這裡很多幫startup背書的VC(venture capital)、加速器都是世界等級的,就連許多投資者本身也都是新創,能提供經驗、人脈、最好的指導。如果自己不是巨人,就要尋求站在巨人肩膀上的機會。

陳碧虹口中飛得比空姐還勤的Installments創辦人兼執行長陳仁彬(Bruce Chen)也在百忙之中出席TIEC的座談會,他創辦的C2C(consumer to consumer;個人對個人)分期付款平台在2014年成立,於2015年募得190萬美元種子資金,也是2016年Google Startup Grind全球年會台灣唯一入選的新創,最近又傳出好消息,將有新的資金挹注。

灣區新創公司能接觸世界一流加速器,其中Indie Bio為全球首個生醫加速器。

灣區新創公司能接觸世界一流加速器,其中Indie Bio為全球首個生醫加速器。

接軌台灣技術製造能量

Installments自創立就在矽谷營運,2014年在台灣設立研發分部,是一家立足於矽谷與台灣兩地的跨國新創公司。陳仁彬說,2000年他到矽谷,華人面孔工程師90%是台灣人,現在99%是中國人,「我們想要幫台灣產業進軍世界,最好的方式就是把自己的公司做好。」

陳仁彬本身在當地有hacker house,他得到TIEC幫助,也自發性提供2個床位幫助台灣來此發展的新創者。他建議,想要融入當地市場,最好能在此待上6個月以上的時間,台灣人才在哪裡都不輸人,需要的是視野與環境。

有人質疑把體質好的新創公司帶到美國,對台灣有什麼好處?陳仁彬在網路上霸氣的回應,「我為什麼不到美國,拿美國人投資的錢,養我的團隊,賺美國市場的錢,賺全世界市場的錢。」

王南雷執行長非常欣賞陳仁彬的想法,他也提到另兩家已經在美國拿到訂單的跨國創新團隊,其中MoBagel(物聯網的 Google Analytics),專門分析智慧家電產生的數據,協助家電大廠了解用戶使用情況,進而開發出更符合市場需求的服務),2010年在台灣成立,市場打不開後決定來美國發展,幸運找到在美念書也想創業的台灣共同創辦人,不僅在當地找到投資者,也因為市場打開,台灣技術班底增加了員工,創造新的就業機會;而另一家客製化抗痘產品的Nerd Skincare也是相同模式,將製造生產留在台灣。

「班底都留在台灣,但是戰場在全世界,才有世界級的市場。」王南雷說創業不只要創新,還要有行動力、要搶速度,最重要的是要浸淫在一級戰區的氛圍中。

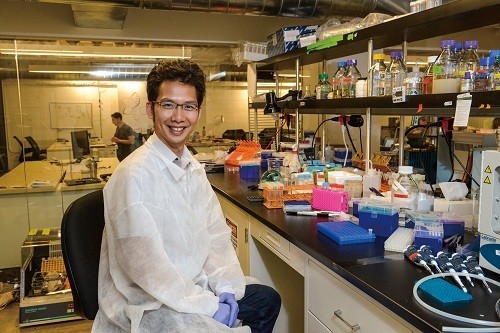

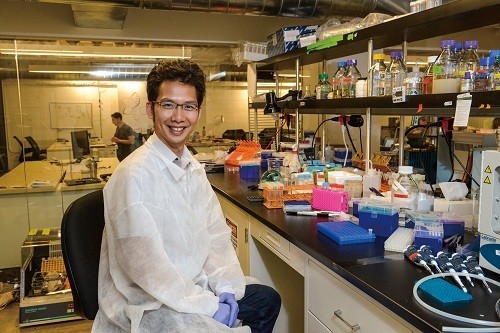

得到SOSV資金與Indie Bio加速器輔導,葉爾嘉說灣區創業每天都有新挑戰。

得到SOSV資金與Indie Bio加速器輔導,葉爾嘉說灣區創業每天都有新挑戰。

加速器助攻創業大聯盟

施學溫補充說,「創意不等於創業,背後還有法律、財務、會計……非常多的面向都需要學習,來到灣區藉由加速器的操練是必須。」

去年UC Berkeley博士班畢業的葉爾嘉(Charlie Yeh)帶我們到他創業的工作室參觀,2015年10個人創立mFluiDx公司,今年3月拿到SOSV投資的第一桶金25萬美元,在知名加速器公司IndieBio的輔導下,進入位在灣區的共同工作室,這個專門輔導生技領域的加速器每天「操練」葉爾嘉及他的團隊,從商業模式到產品實驗,他說,「在這裡創業的經驗,等於是一堂濃縮的MBA課程,經驗寶貴。」

mFluiDx目前手上有4個專利,研究利用微流體生醫晶片進行生物DNA病毒檢測,將價值5到10萬美元的檢驗器材縮小至手掌大小,短時間內可測出茲卡或是登革熱等病毒,這個發明將改變這些病毒的檢測方式,大幅降低成本。

SOSV提供的共同工作空間目前有14個像mFluiDx一樣的新創團隊,皆與生技領域相關,工作室提供免費實驗室,為新創團隊省下一筆費用。31歲的葉爾嘉表示,「這裡是打創業的大聯盟,比我老就算老了,大家都是一畢業就創業,也有不少大學生,加速器對我們的訓練非常嚴格。」

台灣新創凝聚能量

獲得知名加速器的背書,會提高投資者的投資意願,在灣區開車可達拜訪的加速器與投資公司多到讓新創團隊有機會不斷的demo與pitch。就在7月14日,葉爾嘉參加了一次近千人的大型pitch,為此他已演練了好幾個月,一個月後是否能拿到下一筆資金,繼續他目前8人的公司運作,以及向學校買下研究專利,每一天對葉爾嘉而言,都是新的挑戰。

目前以色列、日本、韓國、中國大陸、新加坡等國家皆於矽谷灣區設立新創扶植團隊,舉辦大型論壇與DEMO Day,台灣TIEC矽谷辦公室也在短時間內組織出一股凝聚力,即使未獲補助入選的團隊也歡迎到此交流。

史丹佛大學校長John Hennessy說,15年前有好的技術就可以創業賺錢,現在你要問「誰可以埋單」,商業模式的重要性也不亞於有好的技術。

網路時代無國界,市場變化快速,台灣受限於市場與人口規模的情況可藉由新創打開世界格局,政府也希望為年輕人找路,藉TIEC插旗矽谷灣區,挖掘世界創新技術,接軌台灣製造能量,在國際發揚台灣之光。

30年前,高科技產業創業聖地在矽谷;20年前,世界在討論誰能取代矽谷;而最近10年,矽谷的新創產業已擴展到整個舊金山灣區,即將踏出校園的學子們,談論的都是如何創業。

面對這股全球趨勢,台灣創新創業中心(TIEC)也至此插旗,具體支持台灣優秀新創團隊挺進全球主戰場,並期待將產業能量鏈結回台灣。

6月中旬的北加州舊金山,早晚氣溫只有攝氏十一、二度,藍天白雲讓人不禁抬頭仰望,在這片天空底下,新產業發展的脈動頻率高於全球。

新創主戰場北移灣區

他們都來自台灣,多數是剛畢業的留學生,也有從台灣發跡的新創公司,有人一早特別從聖地牙哥飛過來,有人昨天還在日本……,TIEC行銷長陳碧虹(Natalie Chen)邊幫大家張羅茶點邊說,他們許多人飛得比空姐還勤,「現場多數是founder與CEO,創業精神是共同的識別名牌,越忙碌,就代表戰績越漂亮。」

席間主持座談的大家長TIEC執行長王南雷博士(Larry Wang),他針對大家的疑問提出建議,也一一關切他們到各加速器提案的進度。前任北美台灣工程師協會會長施學溫也義務出席,分享自己成功創業的經驗。

為何新創事業都聚集到灣區發展,得先從矽谷的歷史回顧起。

矽谷,最初得名於當地企業多數從事製造高濃度矽半導體及電腦工業,1970年代引領運算科技發展,1980年代個人電腦獨領風騷,網際網路現蹤,1990年代硬體製造業開始外移,台灣竹科因此成立於當時,以晶圓代工服務成為世界半導體製造重鎮。

2000年網路泡沫讓矽谷受到衝擊,但未因此停下腳步,行動科技、人工智慧、大數據、雲端等應用服務引領全球,靠著「創新」再造「價值」,大家都熟悉的Google、Apple、Facebook、eBay、Tesla等公司皆立足矽谷,Airbnb、Uber、Twitter等新創產業,則大規模北移至北加州,舊金山灣區如今已成為全世界新創產業的火車頭,這裡吸引全球超過50%的創投資金,無數天使投資人、知名加速器進駐這個一級戰區,全球新創產業人才自然群聚而至。

鏈結矽谷創業主展場

曾經是矽谷工程師,後來創業成功的王南雷執行長說,灣區已成為全球各地新創產業的典範,世界各國紛紛來此取經。「在灣區大家很熟悉競爭與市場變化,法令面也適合創業(天使投資租稅獎勵與僱傭相關法規),到灣區的大學問一問,畢業生多半想創業,很少人希望進入Google 、Uber、Airbnb這些大公司,氛圍跟台灣差距大。」

1990年代,「模仿矽谷、吸取人才」是創辦竹科的理念,如今30年過去,國際市場改變,無論矽谷或是現在灣區的台灣工程師均大幅減少,回想當年台灣電子五哥從矽谷帶回到台灣的創業精神,創造多少就業機會,王南雷憂心表示,2000年以後台灣創業氛圍低落,工作機會下降,利基市場已難尋找,如今大家甚至討論起22K。

「竹科仍停留在代工階段,1.0還是1.0,曾經是1.0的老搭檔英特爾日前也裁員,GDP也許沒有 答案,但創業可以改變。」王南雷希望台灣人找回當年的創業精神。

施學溫回想90年代許多留學生一只皮箱就出國留學,兩手空空什麼都沒有的情況下,只能自己創造,他說台灣人父母的觀念都希望孩子去大公司,擔心創業辛苦,這是文化的差異。

打入矽谷創業生態圈

當天出席會議的創業者中有一個熟面孔——朱政道,2006年《光華》曾赴矽谷採訪,當時他剛從史丹佛研究所畢業進入Google,成為戴著金手套的高薪工程師,之後陸續於LinkedIn、Square、Codecademy服務,2014年決定創業,他的公司以隱藏模式提供雇主在數位平台上面試軟體工程師,在灣區軟體工程師職缺很多,應徵者可以到提供服務的平台上實作一個小時測試,經由運算大數據分析後提供給雇主做為聘用工程師的參考。

在美國工作超過10年,朱政道看到灣區創業風氣不斷成長,自己也決定脫離舒適圈創業,他說,「只要在灣區local了,就等於被全世界給approve了。」這裡很多幫startup背書的VC(venture capital)、加速器都是世界等級的,就連許多投資者本身也都是新創,能提供經驗、人脈、最好的指導。如果自己不是巨人,就要尋求站在巨人肩膀上的機會。

陳碧虹口中飛得比空姐還勤的Installments創辦人兼執行長陳仁彬(Bruce Chen)也在百忙之中出席TIEC的座談會,他創辦的C2C(consumer to consumer;個人對個人)分期付款平台在2014年成立,於2015年募得190萬美元種子資金,也是2016年Google Startup Grind全球年會台灣唯一入選的新創,最近又傳出好消息,將有新的資金挹注。

接軌台灣技術製造能量

Installments自創立就在矽谷營運,2014年在台灣設立研發分部,是一家立足於矽谷與台灣兩地的跨國新創公司。陳仁彬說,2000年他到矽谷,華人面孔工程師90%是台灣人,現在99%是中國人,「我們想要幫台灣產業進軍世界,最好的方式就是把自己的公司做好。」

陳仁彬本身在當地有hacker house,他得到TIEC幫助,也自發性提供2個床位幫助台灣來此發展的新創者。他建議,想要融入當地市場,最好能在此待上6個月以上的時間,台灣人才在哪裡都不輸人,需要的是視野與環境。

有人質疑把體質好的新創公司帶到美國,對台灣有什麼好處?陳仁彬在網路上霸氣的回應,「我為什麼不到美國,拿美國人投資的錢,養我的團隊,賺美國市場的錢,賺全世界市場的錢。」

王南雷執行長非常欣賞陳仁彬的想法,他也提到另兩家已經在美國拿到訂單的跨國創新團隊,其中MoBagel(物聯網的 Google Analytics),專門分析智慧家電產生的數據,協助家電大廠了解用戶使用情況,進而開發出更符合市場需求的服務),2010年在台灣成立,市場打不開後決定來美國發展,幸運找到在美念書也想創業的台灣共同創辦人,不僅在當地找到投資者,也因為市場打開,台灣技術班底增加了員工,創造新的就業機會;而另一家客製化抗痘產品的Nerd Skincare也是相同模式,將製造生產留在台灣。

「班底都留在台灣,但是戰場在全世界,才有世界級的市場。」王南雷說創業不只要創新,還要有行動力、要搶速度,最重要的是要浸淫在一級戰區的氛圍中。

加速器助攻創業大聯盟

施學溫補充說,「創意不等於創業,背後還有法律、財務、會計……非常多的面向都需要學習,來到灣區藉由加速器的操練是必須。」

去年UC Berkeley博士班畢業的葉爾嘉(Charlie Yeh)帶我們到他創業的工作室參觀,2015年10個人創立mFluiDx公司,今年3月拿到SOSV投資的第一桶金25萬美元,在知名加速器公司IndieBio的輔導下,進入位在灣區的共同工作室,這個專門輔導生技領域的加速器每天「操練」葉爾嘉及他的團隊,從商業模式到產品實驗,他說,「在這裡創業的經驗,等於是一堂濃縮的MBA課程,經驗寶貴。」

mFluiDx目前手上有4個專利,研究利用微流體生醫晶片進行生物DNA病毒檢測,將價值5到10萬美元的檢驗器材縮小至手掌大小,短時間內可測出茲卡或是登革熱等病毒,這個發明將改變這些病毒的檢測方式,大幅降低成本。

SOSV提供的共同工作空間目前有14個像mFluiDx一樣的新創團隊,皆與生技領域相關,工作室提供免費實驗室,為新創團隊省下一筆費用。31歲的葉爾嘉表示,「這裡是打創業的大聯盟,比我老就算老了,大家都是一畢業就創業,也有不少大學生,加速器對我們的訓練非常嚴格。」

台灣新創凝聚能量

獲得知名加速器的背書,會提高投資者的投資意願,在灣區開車可達拜訪的加速器與投資公司多到讓新創團隊有機會不斷的demo與pitch。就在7月14日,葉爾嘉參加了一次近千人的大型pitch,為此他已演練了好幾個月,一個月後是否能拿到下一筆資金,繼續他目前8人的公司運作,以及向學校買下研究專利,每一天對葉爾嘉而言,都是新的挑戰。

目前以色列、日本、韓國、中國大陸、新加坡等國家皆於矽谷灣區設立新創扶植團隊,舉辦大型論壇與DEMO Day,台灣TIEC矽谷辦公室也在短時間內組織出一股凝聚力,即使未獲補助入選的團隊也歡迎到此交流。

史丹佛大學校長John Hennessy說,15年前有好的技術就可以創業賺錢,現在你要問「誰可以埋單」,商業模式的重要性也不亞於有好的技術。

網路時代無國界,市場變化快速,台灣受限於市場與人口規模的情況可藉由新創打開世界格局,政府也希望為年輕人找路,藉TIEC插旗矽谷灣區,挖掘世界創新技術,接軌台灣製造能量,在國際發揚台灣之光。