來自彩虹大地的筆 印尼筆會台灣分會

隨著大量的外籍移工與逐年增加的留學生,來自異國的寫作組織默默地在台灣開花、結果,最初從1999年菲律賓移工詩社至今,這群堅持以母語寫作的異鄉遊子累積出許多精彩作品與創作能量,印尼筆會台灣分會(Forum Lingkar Pena Taiwan, FLP Taiwan)更是其中的佼佼者。

印尼筆會(Forum Lingkar Pena)是由印尼作家Helvy Tiana Rosa於1997年在雅加達創辦,分會遍佈印尼32省與海外五大洲12國,全球共約一萬三千名會員。筆會常保開放性,活躍於文化出版領域,除了與出版商、代理商交流,公開舉辦文學研討會、寫作工作坊等,為社會帶來各種時代性的議題。對筆會成員而言,寫作不只是抒發個人情感,更是禮敬神祇的神聖展現。

台灣分會的成立,則與印尼的經濟發展緊密相關。1980年代起,印尼每年有大量勞動人口輸出至馬來西亞、台灣等地從事勞力密集與居家照顧產業。印尼筆會海外分會的成員,自然多數也是由勞動者所組成。

隨著大量的外籍移工與逐年增加的留學生,來自異國的寫作組織默默地在台灣開花、結果。

隨著大量的外籍移工與逐年增加的留學生,來自異國的寫作組織默默地在台灣開花、結果。

台灣分會的成立

FLP Taiwan前身「寫作空間」(“Bilik Sastra”)由YuheRina Gusman所創辦,當時她留學台灣,研究印尼移工的精神生活,發現印尼移工所學多為英語或中文及電腦技術等實用課程,精神上卻很匱乏。2010年,YuheRina向印尼國家電臺(Radio Republik Indonesia,RRI)提出「寫作空間」計畫,申請了一批印尼語文學書籍提供在台移工閱讀,吸引了許多創作與閱讀愛好者聚集。爾後,「寫作空間」集結了許多成員共同於2012年加入印尼筆會,成為海外分會一員,活動內容也自閱讀交流擴大為寫作課程與作品分享與評論。

FLP Taiwan沒有明顯階級或固定聚會場所,之所以能發揮效能,除了創辦人YuheRina與先生都是在台灣求學的留學生,相對於來台工作的勞動者而言,夫妻倆生活穩定,而有餘力可以貢獻時間、精力給FLP Taiwan,參與者的積極、主動投入,也佔有重要因素。

此外,團結力量大,透過在台灣的印尼同胞之間的人脈網路,獲得各種非正式的場地、人力、物資等資助。比如,2017年11月第一場聚會,因為原本常使用的台北車站場地同時舉辦印尼英雄日的慶祝活動,而將聚會場地改到印尼同胞推薦的BNI(Bank Nasional Indonesia)位在台北市忠孝西路的辦公室中就是一例。

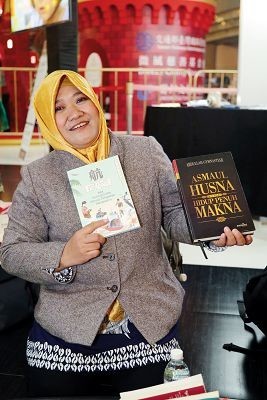

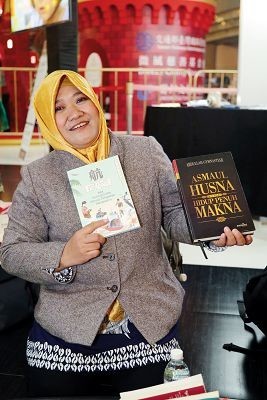

筆會聚會當天,眾人翻閱Mira Luxita帶來的寫作教學書籍。

筆會聚會當天,眾人翻閱Mira Luxita帶來的寫作教學書籍。

高度自我要求

移工們平常工作就很忙,可能連休息時間都不夠了,為何還願意抽時間出來閱讀、寫作,更何況是花很多時間與別人討論作品? YuheRina說,筆會成員的人格特質與一般人不同,最大的差別就在高度自我要求:「他們的學習動機很強烈,希望能更進步,有一天可以帶著在台灣、在國外所學習到的一切知識與技能,回到家鄉做出更好的貢獻。」

移工們珍惜台灣的學習環境,有些知識在印尼是學不到的或者沒有途徑可學。她指了指BNI的場地說,這裡有兩間教室,免費提供印尼移工在此學英文、學電腦;印尼文雜誌“Indosura”雜誌編輯Mira Luxita因辦公室場地同樣位在BNI的地利之便與同鄉情誼,更主動為筆會找來寫作教學書籍,無償提供給需要的人借閱。如何在繁忙工作中爭取創作空間?YuheRina提及Bunda Umy的國語流利且擅長語言溝通,是她能夠有彈性時間發揮創作的重要因素。Bunda Umy自己則說,「如何與雇主溝通」是一門重要的藝術。

多才多藝的Bunda Umy能寫還能唱,2016年擔任《聲線計畫:史貝克斯的歌──「唱」》(Sound Route: Songs of SPECX—The Singing)主唱,與三位台灣藝術家合作,用歌聲演出跨國混血孤女史貝克斯的故事。當她用印尼語腔調唱出台灣人耳熟能詳的台語老歌〈安平追想曲〉,既陌生又熟悉的語言表達,意外成為表演中的高潮;聽的人、唱的人,一起在共同的歌聲裡託付各自的歷史記憶與身世情感。演出需要很多排練,Umy一週只有一天的休假遠遠不夠用。因此,她與雇主討論,在不影響工作的空檔中邀請藝術家到僱主家中進行排練。

Bunda Umy預計在台灣工作契約到期後,返回印尼中爪哇Solo附近的家鄉開一間書店,與熱愛搖滾樂的兒子一起創作歌曲。類似的正向循環,在筆會成員們身上特別明顯。這些人結束海外工作返回印尼家鄉,帶著在異地生活的堅強與知識回到母國,創造良好的正面影響。YuheRina告訴我們,許多筆會成員回到印尼,因為具備多種技能與語言專長,加上在筆會中學到的書寫、表達與溝通技巧,都能幫助他們找到比當初出國前更好的工作。

“Asmara Suata Ketika”是Bunda Umy以台灣移工經驗寫成的印尼文小說,文字淺白易懂,故事頗富趣味。

“Asmara Suata Ketika”是Bunda Umy以台灣移工經驗寫成的印尼文小說,文字淺白易懂,故事頗富趣味。

高水準創作與交流

實體聚會之外,FLP Taiwan成員在臉書私密社團中亦積極互動。筆會安排寫作課程,現任社長Justto Lasoo,以及YuheRina、Bunda Umy等資深成員也會出功課給其他成員練習,並點評作品、分享創作技巧。僅有高中畢業的Bunda Umy,卻能教授印尼古典文學中每首4句的詩歌「板頓」(pantun)技巧,除了她本身熱愛寫詩,與東南亞國家的學生普遍從小就開始學寫詩有關。首創在台開辦移工詩文比賽的前任台北市勞工局局長鄭村棋在深入了解後發現,「在泰、菲、印尼,寫詩就像台灣學生寫周記般尋常。」

逐年成熟的FLP Taiwan,也開始延續總會的對外互動傳統,邀請以母語徵件的移民工文學獎(Taiwan Literature Award for Migrants)策展團隊,從台灣攜帶2014至2016的移民工文學獎印尼得獎作品、紀錄影片、作品集等成果,前往雅加達舉辦兩場成果發表會,並參與「台印移民工文學論壇」。2016年則與四方文創合作,邀請「移工文學之母」Pipiet Senja來台舉辦寫作工作坊。

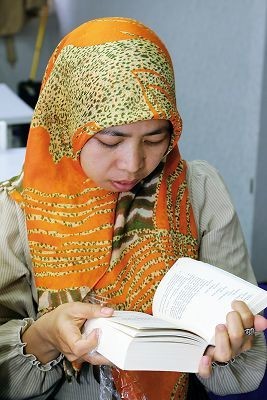

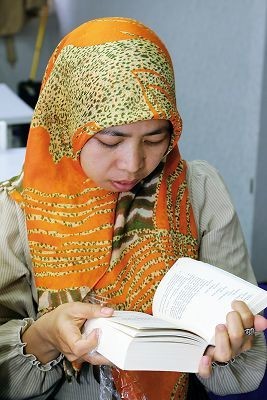

來自印尼爪哇中部的筆會成員Nna Achlam,正專心閱讀寫作教學書籍。

來自印尼爪哇中部的筆會成員Nna Achlam,正專心閱讀寫作教學書籍。

異中求同的文學語言

印尼國徽中,神鷹腳下牢牢抓住的古爪哇語「Bhinneka Tuggal Ika」,意指「異中求同」,這句話出自古老的印尼神話:據說,很久很久以前有位國王,他每天都要吃掉一個人,使人民經常活在死亡恐懼中,不知道哪一天自己將要受死。

有一天,一位非常同情老百姓受苦的武士,向國王提出請求說:「不如由我來代替百姓受死吧,但也請您從此以後不要再吃人了。」「區區一個武士,竟然也敢妄想干涉我的決定!」國王怒而拒絕武士的請求。當武士發現國王根本不聽從勸告,他放棄和平訴求,與國王展開激烈的打鬥。搏鬥過程中,濕婆神(Shiva)進入國王的身體中、佛陀(Buddha)進入武士的身體裡各顯神通,誰也贏不了對方,雙方僵持不下。最後,梵天(Brahma)介入打鬥中說:「Bhinneka Tuggal Ika!」(呼籲兩人停戰)因為他們雖然外表長相不同、想法差距頗大,但彼此卻是一體而不可分割的。

印尼作家Mochtar Lubis以「彩虹下的大地(Land under the Rainbow)」描述印尼,這塊大地擁有諸多珍貴的古老文明、豐富多元的社會風貌,以及老百姓日常生活的智慧。閱讀這些印尼作家的文學作品與和他們間的互動交流,正好打開了一扇台灣人理解與同理的友善窗口。

文學作品中所描述的生命、慾望、喜悅與苦難種種,是跨越種族、語言、文化的人類普遍性訴求。也因此,FLP Taiwan的存在,不只讓在台的印尼移工、留學生有為自己說故事的個人表達空間,他們筆下所描述的一切,也是人類集體文化意識的一部分。自然,台灣人的創作也是這集體的一部分,一切在這塊土地上的匯集,終將如同神鷹腳下的古老格言所說:異中求同。

印尼籍的異鄉遊子,齊聚台北車站大廳裡,慶祝一年一度的印尼開齋節盛會。

印尼籍的異鄉遊子,齊聚台北車站大廳裡,慶祝一年一度的印尼開齋節盛會。

印尼筆會(Forum Lingkar Pena)是由印尼作家Helvy Tiana Rosa於1997年在雅加達創辦,分會遍佈印尼32省與海外五大洲12國,全球共約一萬三千名會員。筆會常保開放性,活躍於文化出版領域,除了與出版商、代理商交流,公開舉辦文學研討會、寫作工作坊等,為社會帶來各種時代性的議題。對筆會成員而言,寫作不只是抒發個人情感,更是禮敬神祇的神聖展現。

台灣分會的成立,則與印尼的經濟發展緊密相關。1980年代起,印尼每年有大量勞動人口輸出至馬來西亞、台灣等地從事勞力密集與居家照顧產業。印尼筆會海外分會的成員,自然多數也是由勞動者所組成。

台灣分會的成立

FLP Taiwan前身「寫作空間」(“Bilik Sastra”)由YuheRina Gusman所創辦,當時她留學台灣,研究印尼移工的精神生活,發現印尼移工所學多為英語或中文及電腦技術等實用課程,精神上卻很匱乏。2010年,YuheRina向印尼國家電臺(Radio Republik Indonesia,RRI)提出「寫作空間」計畫,申請了一批印尼語文學書籍提供在台移工閱讀,吸引了許多創作與閱讀愛好者聚集。爾後,「寫作空間」集結了許多成員共同於2012年加入印尼筆會,成為海外分會一員,活動內容也自閱讀交流擴大為寫作課程與作品分享與評論。

FLP Taiwan沒有明顯階級或固定聚會場所,之所以能發揮效能,除了創辦人YuheRina與先生都是在台灣求學的留學生,相對於來台工作的勞動者而言,夫妻倆生活穩定,而有餘力可以貢獻時間、精力給FLP Taiwan,參與者的積極、主動投入,也佔有重要因素。

此外,團結力量大,透過在台灣的印尼同胞之間的人脈網路,獲得各種非正式的場地、人力、物資等資助。比如,2017年11月第一場聚會,因為原本常使用的台北車站場地同時舉辦印尼英雄日的慶祝活動,而將聚會場地改到印尼同胞推薦的BNI(Bank Nasional Indonesia)位在台北市忠孝西路的辦公室中就是一例。

高度自我要求

移工們平常工作就很忙,可能連休息時間都不夠了,為何還願意抽時間出來閱讀、寫作,更何況是花很多時間與別人討論作品? YuheRina說,筆會成員的人格特質與一般人不同,最大的差別就在高度自我要求:「他們的學習動機很強烈,希望能更進步,有一天可以帶著在台灣、在國外所學習到的一切知識與技能,回到家鄉做出更好的貢獻。」

移工們珍惜台灣的學習環境,有些知識在印尼是學不到的或者沒有途徑可學。她指了指BNI的場地說,這裡有兩間教室,免費提供印尼移工在此學英文、學電腦;印尼文雜誌“Indosura”雜誌編輯Mira Luxita因辦公室場地同樣位在BNI的地利之便與同鄉情誼,更主動為筆會找來寫作教學書籍,無償提供給需要的人借閱。如何在繁忙工作中爭取創作空間?YuheRina提及Bunda Umy的國語流利且擅長語言溝通,是她能夠有彈性時間發揮創作的重要因素。Bunda Umy自己則說,「如何與雇主溝通」是一門重要的藝術。

多才多藝的Bunda Umy能寫還能唱,2016年擔任《聲線計畫:史貝克斯的歌──「唱」》(Sound Route: Songs of SPECX—The Singing)主唱,與三位台灣藝術家合作,用歌聲演出跨國混血孤女史貝克斯的故事。當她用印尼語腔調唱出台灣人耳熟能詳的台語老歌〈安平追想曲〉,既陌生又熟悉的語言表達,意外成為表演中的高潮;聽的人、唱的人,一起在共同的歌聲裡託付各自的歷史記憶與身世情感。演出需要很多排練,Umy一週只有一天的休假遠遠不夠用。因此,她與雇主討論,在不影響工作的空檔中邀請藝術家到僱主家中進行排練。

Bunda Umy預計在台灣工作契約到期後,返回印尼中爪哇Solo附近的家鄉開一間書店,與熱愛搖滾樂的兒子一起創作歌曲。類似的正向循環,在筆會成員們身上特別明顯。這些人結束海外工作返回印尼家鄉,帶著在異地生活的堅強與知識回到母國,創造良好的正面影響。YuheRina告訴我們,許多筆會成員回到印尼,因為具備多種技能與語言專長,加上在筆會中學到的書寫、表達與溝通技巧,都能幫助他們找到比當初出國前更好的工作。

高水準創作與交流

實體聚會之外,FLP Taiwan成員在臉書私密社團中亦積極互動。筆會安排寫作課程,現任社長Justto Lasoo,以及YuheRina、Bunda Umy等資深成員也會出功課給其他成員練習,並點評作品、分享創作技巧。僅有高中畢業的Bunda Umy,卻能教授印尼古典文學中每首4句的詩歌「板頓」(pantun)技巧,除了她本身熱愛寫詩,與東南亞國家的學生普遍從小就開始學寫詩有關。首創在台開辦移工詩文比賽的前任台北市勞工局局長鄭村棋在深入了解後發現,「在泰、菲、印尼,寫詩就像台灣學生寫周記般尋常。」

逐年成熟的FLP Taiwan,也開始延續總會的對外互動傳統,邀請以母語徵件的移民工文學獎(Taiwan Literature Award for Migrants)策展團隊,從台灣攜帶2014至2016的移民工文學獎印尼得獎作品、紀錄影片、作品集等成果,前往雅加達舉辦兩場成果發表會,並參與「台印移民工文學論壇」。2016年則與四方文創合作,邀請「移工文學之母」Pipiet Senja來台舉辦寫作工作坊。

異中求同的文學語言

印尼國徽中,神鷹腳下牢牢抓住的古爪哇語「Bhinneka Tuggal Ika」,意指「異中求同」,這句話出自古老的印尼神話:據說,很久很久以前有位國王,他每天都要吃掉一個人,使人民經常活在死亡恐懼中,不知道哪一天自己將要受死。

有一天,一位非常同情老百姓受苦的武士,向國王提出請求說:「不如由我來代替百姓受死吧,但也請您從此以後不要再吃人了。」「區區一個武士,竟然也敢妄想干涉我的決定!」國王怒而拒絕武士的請求。當武士發現國王根本不聽從勸告,他放棄和平訴求,與國王展開激烈的打鬥。搏鬥過程中,濕婆神(Shiva)進入國王的身體中、佛陀(Buddha)進入武士的身體裡各顯神通,誰也贏不了對方,雙方僵持不下。最後,梵天(Brahma)介入打鬥中說:「Bhinneka Tuggal Ika!」(呼籲兩人停戰)因為他們雖然外表長相不同、想法差距頗大,但彼此卻是一體而不可分割的。

印尼作家Mochtar Lubis以「彩虹下的大地(Land under the Rainbow)」描述印尼,這塊大地擁有諸多珍貴的古老文明、豐富多元的社會風貌,以及老百姓日常生活的智慧。閱讀這些印尼作家的文學作品與和他們間的互動交流,正好打開了一扇台灣人理解與同理的友善窗口。

文學作品中所描述的生命、慾望、喜悅與苦難種種,是跨越種族、語言、文化的人類普遍性訴求。也因此,FLP Taiwan的存在,不只讓在台的印尼移工、留學生有為自己說故事的個人表達空間,他們筆下所描述的一切,也是人類集體文化意識的一部分。自然,台灣人的創作也是這集體的一部分,一切在這塊土地上的匯集,終將如同神鷹腳下的古老格言所說:異中求同。