教宗方濟各堅定捍衛自然,或許是他留給世人最重要的遺產

教宗方濟各,是首位來自拉丁美洲的教宗,也是一位環境議題的倡議者,更多次為全球的弱勢族群發聲。他的辭世讓全球最大的宗教在環境議題失去一個具影響力的聲音。但他對自然環境的呼籲,依然持續迴響在熱帶雨林、草原、河川與海洋。

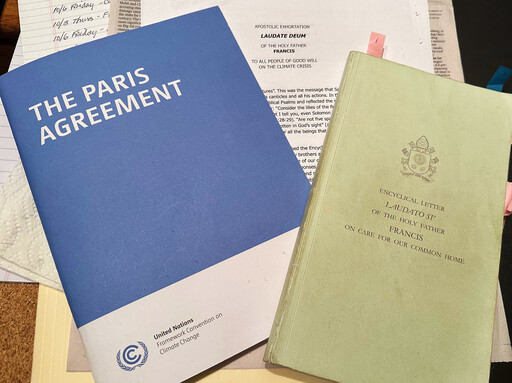

方濟各於2025年4月21日逝世,享年88歲。他雖未出席兩年一度的聯合國生物多樣性公約會議,但他在2015年夏季發表了開創性、以關注自然環境為主軸的通諭《願祢受讚頌》(Laudato Si'),回應了該會議的核心精神。

方濟各以兼具生態觀點與信仰的價值觀如此寫道:「我們不能僅將所有物種視為可供人類利用的『資源』,而忽視物種本身固有的價值。每年都有數千種植物與動物滅絕,從地球上永遠消失,我們無從知曉,後代子孫也無緣一見。」

他進一步指出:「絕大多數的物種滅絕與人類活動有關,數以千計的物種無法再透過存在榮耀造物主,也無法傳遞牠們存在的意義,這並非我們可以剝奪的權利。」

《願祢受讚頌》一經問世,其堅定理念隨即迴響不斷,並被納入2015年《巴黎協定》的序言當中;同樣的精神,亦延續至2022年《昆明-蒙特婁全球生物多樣性綱要》(Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework),主張全面維護自然萬物間的相互聯繫,才是療癒地球的最佳途徑。

方濟各在文中表示:「我們或許會對哺乳類與鳥類的滅絕感到擔憂,畢竟牠們較為顯眼。但維持生態系統正常運作的生物,還包括真菌、藻類、蠕蟲、昆蟲、爬蟲類,以及無數微生物。」

對於氣候懷疑論者以及否認科學事實的人,方濟各也直言,他們不願正視自身行為,導致了自然崩壞與氣候失衡。

「若審視我們的世界,就能看出人類對自然的干預,多數是為了追求商業利益與消費欲望,這使得豐饒的地球逐漸貧瘠黯淡,就算科技日新月異、商品推陳出新,也無力挽回。」

十年前方濟各提出的警示,如今顯得更加有力、迫切。

在眾多具影響力的國際領導人中,唯獨方濟各特別關懷「主的創造」,特別是對亞馬遜與其原住民族群的保護。他譴責資本主義凌駕於環境保護之上,以及決策者在一次次的氣候大會中未能有所作為。

2023年,方濟各發表了態度強硬的《請讚頌天主》(Laudate Deum),作為《願祢受讚頌》的續篇,並在其中強調:

「各國之間的談判進展有限,原因在於某些國家將利益置於全球共同福祉之上。那些將承受我們未能解決問題後果的人,他們不會忘記這些背棄良知與責任的作為。」

抨擊消費主義與資本主義

方濟各對消費主義與資本主義直率的批判,表示全球經濟繁榮的背後,其實是一場不斷重複的循環——砍伐森林、開採資源、生產、消費、再丟棄。他在《願祢受讚頌》中強調:

「每年人類製造數億噸廢棄物,其中許多無法生物分解,甚至具毒性與放射性,來源遍及家庭、企業、建築工地、醫療業、電子業與工業。地球是我們的家園,如今卻越來越像一個巨型垃圾場。」

他將矛頭指向企業領導人的言論,引起了教會內部的反彈,也經常被商業巨頭斥為天真或不切實際。

布埃納文圖拉礦業公司(Buenaventura Mining Company)是秘魯最大上市貴金屬公司,其董事長貝納維德斯(Roque Benavides)在2015年某次採訪中曾經表示:「教宗強調不要發展經濟。但環境問題不應成為經濟停滯的理由。我們當然要重視環境,但經濟發展同樣重要,兩者之間應該取得平衡。」

對此,方濟各明確反駁,認為這種所謂的「平衡」並不存在,當今世界的困境,多半是因為資本家鮮少將自然環境置於商業利益之上。

方濟各也指出,那些受惠於破壞生態系統廉價商品的消費者,也無法逃避責任。

「消費主義讓我們容易接受『經濟可以無限成長』的觀念,這正是經濟學者、金融家與技術專家所看見的假象。但這種觀念建立在一個謊言之上:地球資源是無限的,也正是這種觀念,導致地球資源被榨乾,最終枯竭殆盡。」

捍衛亞馬遜雨林和其族群

方濟各對自然的熱愛,也體現在對亞馬遜雨林,與當地原住民族群的關懷。這片全球最大的熱帶雨林,不僅是地球生物多樣性的寶庫,也蘊藏著人與自然和諧共處的智慧。

2020年,方濟各發表《親愛的亞馬遜》(Querida Amazonia),以94頁篇幅呼籲全球共同守護這片橫亙南美洲、涵蓋教宗家鄉的廣闊雨林。

方濟各將《親愛的亞馬遜》獻給「所有良善之人」,並不限於天主教徒,也呼應了教宗對世界的使命感。該文總結了2019年世界主教會議泛亞馬遜地區特別會議的成果,與會者有來自亞馬遜地區的九個南美國家、數百位天主教主教、原住民代表與環保人士,場面空前盛大。

方濟各在會後為雨林發聲的回應,除了科學嚴謹,也充滿人文關懷、政治洞察與宗教性,一如他所有為環保呼籲的核心精神。

「對人類與自然懷抱的關懷往往不可分割,這點在某些地方尤其重要。因為森林並非一項可開發的資源,而是有靈性的存在,我們應與之建立關係。只要原住民族能夠留在自己的土地上,他們就是最好的守護者,但前提是,他們不受權勢集團的花言巧語所干擾。」

早些年的時候,方濟各首次出訪秘魯亞馬遜地區,在遭非法伐林、淘金與石油開採摧殘的地區,他向人群說:「亞馬遜原住民族在自己土地上的生存權利,恐怕從未這般岌岌可危。」

為回應方濟各的森林倡議,聯合國環境署(U.N. Environment Programme)與多個組織合作成立「跨宗教雨林倡議組織」(Interfaith Rainforest Initiative),至今仍在巴西、秘魯、哥倫比亞、剛果民主共和國與印尼展開行動,向地方政府遊說,爭取環境保護與原住民權益,並組織民間氣候行動。

然而,方濟各在原住民社群也並非毫無爭議。一些人認為,他代表天主教對全球原住民族的歷史傷害所做的道歉仍不夠充分;另一些人則因為2015年獲教宗封聖的聖朱尼佩羅.賽拉(Junípero Serra)而感到失望,認為教宗方濟各雖把天主教傳入加州,但也是壓迫美洲原住民的殖民者。

對政治人物的遲鈍焦急和不耐

2023年10月,在《願祢受讚頌》發表八年後,教宗方濟各發表了續篇《請讚頌天主》,表達對氣候議題日益迫切的態度。他疾呼氣候變遷急速加劇,《巴黎協定》控制全球升溫在1.5°C內的目標恐怕很快就會難以企及。

他在《請讚頌天主》中寫道:「隨著時間流逝,我愈加明白行動遠遠不夠,而我們所居之地正逐步崩解,而且可能正逼近臨界點。」

文中他再次清楚闡述了基礎氣候科學,也力圖消除對氣候現況的誤解與否認,即便必須針對「天主教會內部」也是如此。

對於全球各國的政策決策者,方濟各給出最嚴厲的批評。他譴責他們自2015年通過《巴黎協定》以來,在每一場聯合國氣候大會皆未兌現承諾。他寫道:

「我們必須擺脫那種看似關心、實際卻無所作為的心態。別再以不負責任的輕慢態度,將氣候危機視為單純的生態議題、『綠色話題』或不切實際的幻想,任由經濟利益團體嘲弄。」

不凡的領袖,永恆的遺澤

教宗方濟各在長達12年任期中,對環境與氣候的強烈呼籲,是否真的帶來了改變?

商界普遍對他的批評話語充耳不聞;明知後果嚴重,仍無力或無意投入足夠資金與決心;保守派天主教徒更因此與他漸行漸遠。

方濟各始終清楚這一切,卻從未因此失去對人類的信心,也從未失去對改變的盼望。綜觀當代國際領袖,很難找到另一位像他一樣堅定為「我們共同的家園」呼籲與努力。他跨越了宗教藩籬,持續啟發來自教會、清真寺、寺廟以及原住民傳統信仰的環境倡議者。

方濟各的領袖風範,成為他留給世人的重要遺產之一;他的話語也如漣漪般,在他所深愛的大地輕輕盪漾。「一片葉子、一條山徑、一滴露水、一位貧者的面容,皆蘊藏著神祕的意義。這個世界歌唱著無限的愛,我們怎能不加以珍惜?」(出自《請讚頌天主》)

※ 本文經授權全文翻譯自《Mongabay》報導,原文標題〈Pope Francis’ uncompromising defense of nature may be his greatest legacy〉,不適用CC共創授權條款。

- 記者:環境資訊中心綜合外電;李明真 編譯;賴晁翔 審校;稿源:Mongabay

- 更多生活新聞 »