中國侵擾、公海條約明年生效衝擊漁業與科研 2025國家海洋政策白皮書怎麼說?

海洋委員會25日發布成立以來第二份《國家海洋政策白皮書》,揭「安全、永續、共榮」三大政策目標,白皮書以國安、國防、海洋權益議題打頭陣,指近年中國透過國內立法、軍事演習、海上執法等手段,威脅台灣周邊海域,並表示我國將建構海纜韌性政策,將國安思維納入海纜治理因應。

此外,旨在保護公海生物多樣性的聯合國公海條約協定(BBNJ),於9月19日達到60個國家審核通過,2026年1月17日將正式生效。海委會亦將關注是否衝擊未來公海捕魚權益及科研活動,甚至可能須進行跨界海洋環評。

來自中國的海上侵擾 政府將建構海纜韌性政策

《2025年國家海洋政策白皮書》以安全、永續、共榮為我國未來海洋政策目標,其中國防、國安、海洋權益相關部分,放在白皮書最前兩個篇章打頭陣。

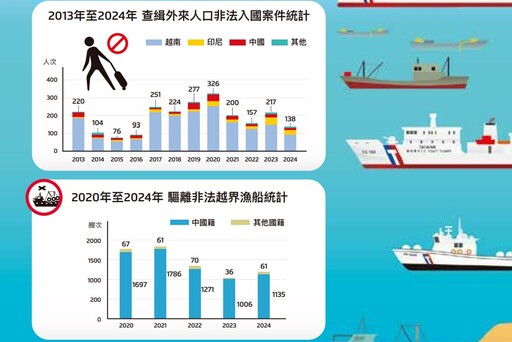

傳統海上違法問題包括近年中國漁船及抽砂船屢次越界進入台灣限制或禁止水域,或於台灣灘(位在澎湖西南方及台灣海峽中線間,面積約8800平方公里)等專屬經濟海域非法捕撈、抽砂,或農漁畜產品走私及毒品輸入等。

新興國防挑戰則是中國運用科學調查船、民兵船進行侵擾,或以其他船舶侵擾時關閉船舶自動識別系統(Automatic Identification System,AIS)。中國海警及海監等執法船舶亦屢次進入金門、馬祖海域,宣稱進行「常態化執法巡查」。

此外,還有利用船錨、底拖漁網、抽砂船等手段造成國際與國內海纜故障,或比如2022年美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,中國發動環台實彈演習,範圍涵蓋海纜的行徑或登陸水域等。

而為進一步提升台灣海纜韌性,我國政府將參酌《聯合國海洋法公約》第113~115條授權沿海國管理海纜相關規範,建構海纜韌性政策,將國安思維納入海纜治理。

海委會評估,中國未來或會延續「聯合利劍」演習模式,在台灣周邊海域自行劃設「海上警戒區」,進行封鎖或控制,進一步擠壓我國戰略空間,封鎖我國海運。

為此,政府將籌建無人監控設備,運用智慧監控科技,強化海域岸際監控,籌建新一代巡防艦艇,並推動台灣籍船舶強制加裝自動識別系統,加強海域執法國際合作,落實公海護漁監督管理等。

BBNJ保護公海生物多樣性 台灣漁業及科研面臨挑戰

另一個值得關注的要點,則是《聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定》(簡稱BBNJ協定)於9月19日已達60個國家審核通過,並將在明(2026)年1月17日生效。

海委會指出,締約方未來若依該協定於公海劃設海洋保護區,台灣於公海捕魚範圍或受限縮,將衝擊台灣公海漁業權益;而台灣於公海進行海洋科學研究或其他活動時,其管轄或控制船舶亦可能面對前述保護區劃設的相關要求,甚至須面對周邊國家或BBNJ締約方要求進行跨界海洋環境影響評估。

台灣政府將與區域漁業管理組織(Regional Fisheries Management Organizations, RFMOs)合作,並適時宣示國家政策立場、研提相關作為,亦會適時尋機與相關國家合作進行跨界或公海的海洋環評。

海委會主委管碧玲︰願景與資源落差的挑戰

過度觀光問題亦備受關注。2023年台灣海洋遊憩產業產值達2445億元,約占整體海洋產業產值兩成。海委會點出多個問題,包括缺乏整體規劃及分區管理,造成特定區域「過度旅遊」,威脅島嶼或岸際整體海洋生態系統健康,生態監測與遊憩衝擊評估機制薄弱,遊客及業者環境素養不足,在地居民對永續海洋遊憩意識及支持度有待提振等。

海委會提出須整合觀光資源,發展涵蓋生態旅遊、歷史文化走讀及水上運動等多樣化特色海洋遊憩活動,並推動海灘認證制度,提升海洋遊憩環境品質及管理效能。此外,還須建立生態監察系統,落實承載量評估,避免過度開發及擁擠人潮,研議建立海洋遊憩活動對地方經濟、社會及文化整體評估及監測機制等。

海委會主委管碧玲在發布會上指出,台灣的海洋正面對願景與資源的落差,其中深海探測、海洋能源、智慧監控等,均需更多經費與人才投入。而在面對經濟發展與環保的角力,例如離岸風電與漁業、觀光與生態保護等,有著不同利益與產業之間的競合,更需要廣泛協調。中國在海上的灰色侵擾頻繁,未來威脅也會更具挑戰性。

她強調,海洋是台灣的命脈,台灣人依賴海洋,也須守護海洋。

- 記者:環境資訊中心記者 袁慧妍報導

- 更多生活新聞 »