以抽象藝術豪賭的人生 陳正雄自我突破之路

1999年、2001年,陳正雄分別以《窗》系列、《數位空間》系列獲得義大利佛羅倫斯國際當代藝術雙年展「終生藝術成就獎」及「羅倫佐金質獎章」的肯定,是唯一連續兩屆獲此殊榮的亞洲藝術家。第二度獲獎時,義大利佛羅倫斯國際當代藝術雙年展總監史派克博士表示:「以抽象畫表達今日數位空間的意境,迄今尚未發現第二人,所以『再度』頒給陳君最高榮譽的『終生成就獎』及『偉大的羅倫佐』獎項。」

從年輕時接觸抽象藝術開始,逾一甲子的時光,陳正雄已晉升國際級藝術大師,抽象畫仍是他「在天願作比翼鳥,在地願為連理枝」的摯愛,突破創新仍是他不懈的人生課題。

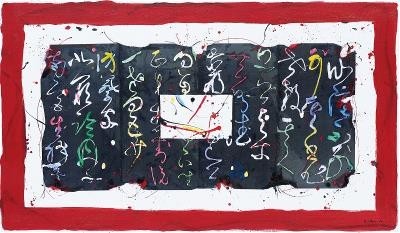

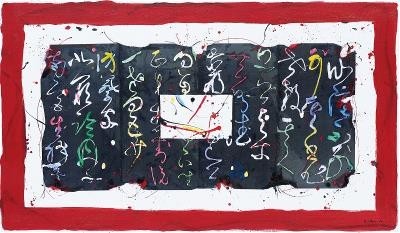

按下電腦的啟動鈕,螢幕出現形如飄動的窗子,這是美國微軟公司Windows作業系統的開機畫面,也是全球使用者都熟悉的圖示,但唯有陳正雄從中得到靈感,再結合他旅遊俄羅斯所見的聖像畫構圖,讓中國的狂草與繪畫元素的色彩、線條在畫布上對話。開始《窗》系列的創作,那年陳正雄57歲。

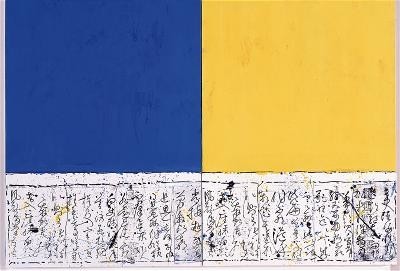

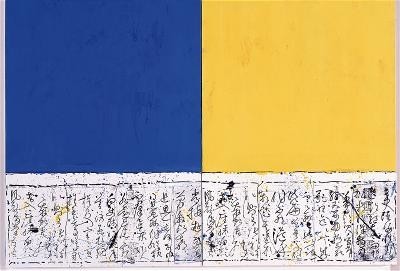

觀察人類進入到以「0」與「1」這最簡單的數字元素所建構的虛擬空間,讓畫家的靈感再次被啟動,創作《數位空間》系列,他將畫布三分為上二下一的區塊,上二的兩個空間填入藍色與黃色,下方橫貫的長方體置入中國狂草的書法;曾為陳正雄立傳的旅法華裔作家祖慰解釋,藍色象徵海洋,黃色象徵陸地,兩者是我們賴以生存的量子空間,下方涵蓋文字與圖像訊息的狂草則是數位化生存空間。以如此簡要的抽象元素呈現我們所處的數位時代,這幅畫讓他再次攀登藝術的高峰,那年陳正雄66歲。

當許多藝術家年近耳順,自覺歷史定位已定案而歇筆時,陳正雄的筆刷還是繼續在畫布上揮灑,敏銳的感受時代的變遷,將對環境的觀察融入自己的情感,把不可見的內在世界化為可見的視覺存在。「我不喜歡重複自己,這不是創作。」「50歲之後,我的巔峰期就開始了。從80年代末葉一直到現在,是我最精華的時期。」年過八旬的他,還矢志要超越那「已經成功的自己」,讓人不難聯想是他對藝術創作活跳跳的熱情,成就了畫家卓然不朽的藝術生命。

陳正雄分別以《窗》系列、《數位空間》系列獲得義大利佛羅倫斯國際當代藝術雙年展「終生藝術成就獎」及「羅倫佐金質獎章」的肯定,是唯一連續兩屆獲此殊榮的亞洲藝術家。(莊坤儒攝)

陳正雄分別以《窗》系列、《數位空間》系列獲得義大利佛羅倫斯國際當代藝術雙年展「終生藝術成就獎」及「羅倫佐金質獎章」的肯定,是唯一連續兩屆獲此殊榮的亞洲藝術家。(莊坤儒攝)

以生命為籌碼,為抽象藝術孤注一擲

回顧陳正雄的繪畫生涯,「守成」是他生命中不曾出現的字眼。高中時期,在大師李石樵門下學畫,陳正雄的畫就與大家長得不一樣。陳正雄說:「大概是天性,我喜歡自由一點,我是把對風景的感覺畫出來,也就是我以主觀的態度來描繪自然。」因此一樣畫風景,他的《池畔》、《花瓶》、《九份風光》就在具象中帶有抽象,而自成一格。

成名甚早,陳正雄在高中時期的作品即獲選國內重要美展,高中三年級,他早已準備去巴黎學畫,卻被父親勸阻。他記得父親說:「你如果能夠靠畫生活,那我不反對,但我怕你一輩子潦倒。」陳正雄因此改考入中興大學經濟系。英日文俱佳的他在這時期閱讀了大量西方抽象藝術的經典原著,如康丁斯基的《藝術的精神性》、英國藝評家伯特‧里德的《現代藝術簡史》等書,開啟了他對抽象藝術的認識。

抽象藝術的發展有其歷史演進過程,當時少有人像陳正雄能直接閱讀經典原著,因此社會大眾常誤以為「非具象即是抽象」。但陳正雄解釋,西方20世紀的現代主義運動,是冀望將藝術從宗教、文學、自然的附庸解放出來,其終極目標是要建立藝術的自主性,主張讓繪畫的基本元素——色彩、形象、線條——回復其原來的位置。因此當1905年野獸派的馬諦斯把色彩解放,1907年畢卡索以立體派將形象破解再重新組織,到1910年,康丁斯基的抽象畫就產生了。

從微軟的Windows作業系統和俄羅斯的聖像畫得到靈感的《窗》系列,陳正雄的藝術生涯再創高峰。圖為《窗》系列十八。

從微軟的Windows作業系統和俄羅斯的聖像畫得到靈感的《窗》系列,陳正雄的藝術生涯再創高峰。圖為《窗》系列十八。

陳正雄嚮往抽象畫中忠於自我內在的情感和自由精神,也讓他確認自己將以抽象藝術為終身的依歸,那年陳正雄方23歲。但想以專業畫家為職並非易事。大學畢業後,陳正雄順利在當時的美援機構謀得一職,業餘仍持續繪畫創作。

美援時期,有許多外籍人士駐留台灣,陳正雄受託為一位美軍少將畫下他在風雨中堅毅度過難關的一幕,陳正雄左右思量,決定將東方水墨畫的寫意運用到油畫中,這幅畫很受委託者喜愛,自此許多外籍人士都找上門來,連美國大使、巴西大使都登門來向他買畫。陳正雄描述,那時候許多駐台的美軍都喜歡到他的畫室買畫,當時美金與台幣的匯率約1:48,陳正雄一幅畫的行情約300~500美金,賣一張畫就等於他同學在銀行工作一年的薪水。

雖然賣畫的收入不錯,但主要仍靠外籍人士的支持,國內藝術經紀市場尚未發展,以繪畫為正職仍是人生的一場豪賭,但陳正雄像敢死隊一樣,毅然決然地辭了正職的工作,要以專業畫家的身分跨步向前,那年他32歲。

《數位空間》系列一。融合色彩與書法元素,以抽象畫 表達今日數位空間的意境,陳正雄在畫風上不斷開疆闢土。

《數位空間》系列一。融合色彩與書法元素,以抽象畫 表達今日數位空間的意境,陳正雄在畫風上不斷開疆闢土。

從異文化擷取元素,融合創新

除了抽象的點、線、面,鮮豔的色彩是陳正雄創作的基因。他的作品總是色彩繽紛,帶給觀者歡愉之感,因此有人稱他是「色彩的魔術師」,旅法的華裔作家祖慰為他寫的傳記,書名就取做《畫布上的歡樂頌》。

色彩的源頭,來自陳正雄的台灣原住民文物收藏,從31歲開始,他收藏原住民的文物已歷半個世紀;當初陪外國友人收購原住民的文物,他自己也買了幾隻菸斗,越看越有興趣,讓他開始投入收藏原住民精品,還踏遍台灣各地,深入部落進行人類學調查研究。原住民用色大膽、狂放的生命力吸引著他。陳正雄畫中的柔美、華麗則來自他收藏二十多年的清宮廷服飾文物,昔日帝王世家衣飾講究富麗莊嚴亦轉化成為他創作的靈感。

他還走遊世界,結交各地的藝術家,如美國抽象畫大師山姆‧法蘭西斯、法國當代藝術大師彼爾‧阿雷辛斯基、旅法的日本抽象畫大師菅井汲、池田滿壽夫等,他和這些大師做朋友,同時一探大師的腦內時空。

種種機遇都化成他創作的養分,他在著作《陳正雄畫語錄》寫下:「藝術家需要建構自己的藝術基因庫,懂得從異質文化的藝術寶庫中尋找新穎的藝術基因,加以萃取後,以創造新物種的方法,創作出無疆界的藝術作品來,這才是上上之策。」融合了這些藝術基因,也為他的藝術生涯創造一次次的高峰。

色彩是陳正雄創作的基因,從他的畫中能讀到他詠讚自然、擁抱生命的訊息。圖為《時空的流蘇》系列三。

色彩是陳正雄創作的基因,從他的畫中能讀到他詠讚自然、擁抱生命的訊息。圖為《時空的流蘇》系列三。

藝術是召喚的,是視覺的「隱喻」

祖慰在為《陳正雄畫語錄》寫的序言中,曾提到一段他與國際著名抽象畫家趙無極的對話,他問趙無極,這幅畫傳達您什麼樣的內在體驗?趙無極反答說:「我要是說得出來就不畫了。」

藝術家以視覺符號傳達心中的旨意,本是自然。唯陳正雄不同,他一手拿畫筆,一手寫字,是國內少數能畫能寫的藝術家。

他的文字著作洋洋灑灑地長長一大落,從接觸抽象畫之初,1965年他就在《文星》雜誌發表〈談抽象藝術〉一文,那是國內第一次真正正確談論何謂抽象藝術的文章。之後陸續在《東方》、《雄獅》各期刊中引薦西方藝術介紹給國內讀者。他也將自己的原住民收藏化為文字,在《聯合報》、《自立晚報》專欄發表。他更出書立言,將一甲子的思想記錄下來,完成《陳正雄畫語錄》,一字一句寫下藝術家的所思所言,讓人理解何為藝術,何為抽象藝術。

在書中,他寫道:「我的藝術是『召喚的』,而非『描繪的』。如同音樂,旨在激發內在情感,而非記錄自然的外貌或述說故事。它是內在經驗的一種強烈表徵,是視覺的『隱喻』,而非視覺的『敘述』。」他又說:「我的作品一幅幅都用色彩表現出生命在大自然中的躍動與歡愉。」

讀了這些字句,再連結到陳正雄的作品,讓人對他畫中的世界有更深的體悟。他的風景不需要輪廓線,世界也沒有地平線,只靠著揮灑的色塊和看似隨興噴灑的彩點,觀者即能感其所感。如《春天裡的春天》系列,其一的靈感來自巴黎的春天,以高彩度的粉紅搭配鮮綠的色彩,畫者所感受到花都巴黎的奔放和自由隨即溢於言表。另一幅畫記錄了京都的春天,因此用色轉為粉嫩而迷濛,即讓人聯想到日本的含蓄內斂。作品《志在四方》,用色塊表現向前衝刺的動勢,蓄勢待發的氣魄藏在畫中蠢蠢欲動,站在畫前,即有所感。陳正雄說:「那就對了,有共鳴,就代表通了。」

抽象畫一點都不難,只是一般人多懼於抽象畫「無可名之形」,而退避三尺。懂的人少,自然收藏的也少,也因此陳正雄說他的創作是一條「孤單、艱苦的漫漫長路」。

2014年,陳正雄獲頒國家文藝獎,這份遲來的榮耀,是對藝術家一甲子堅持的肯定;但藝術家的手仍不歇止,他說,「只要我的手還能動,腦筋還靈活,我的創作是不能停的。」年逾八旬的藝術家還說要努力賺錢,想在市區蓋一棟美術館,展示自己作品和收藏;而筆者在筆記上寫下「樂此不疲,始終不渝」8個字,敬佩這位不輟自我突破的台灣抽象畫先驅──陳正雄。

坐在《春天裡的春天》畫作前留影, 陳正雄的藝術生命如畫作一般繽紛燦爛。(莊坤儒攝)

坐在《春天裡的春天》畫作前留影, 陳正雄的藝術生命如畫作一般繽紛燦爛。(莊坤儒攝)

從年輕時接觸抽象藝術開始,逾一甲子的時光,陳正雄已晉升國際級藝術大師,抽象畫仍是他「在天願作比翼鳥,在地願為連理枝」的摯愛,突破創新仍是他不懈的人生課題。

按下電腦的啟動鈕,螢幕出現形如飄動的窗子,這是美國微軟公司Windows作業系統的開機畫面,也是全球使用者都熟悉的圖示,但唯有陳正雄從中得到靈感,再結合他旅遊俄羅斯所見的聖像畫構圖,讓中國的狂草與繪畫元素的色彩、線條在畫布上對話。開始《窗》系列的創作,那年陳正雄57歲。

觀察人類進入到以「0」與「1」這最簡單的數字元素所建構的虛擬空間,讓畫家的靈感再次被啟動,創作《數位空間》系列,他將畫布三分為上二下一的區塊,上二的兩個空間填入藍色與黃色,下方橫貫的長方體置入中國狂草的書法;曾為陳正雄立傳的旅法華裔作家祖慰解釋,藍色象徵海洋,黃色象徵陸地,兩者是我們賴以生存的量子空間,下方涵蓋文字與圖像訊息的狂草則是數位化生存空間。以如此簡要的抽象元素呈現我們所處的數位時代,這幅畫讓他再次攀登藝術的高峰,那年陳正雄66歲。

當許多藝術家年近耳順,自覺歷史定位已定案而歇筆時,陳正雄的筆刷還是繼續在畫布上揮灑,敏銳的感受時代的變遷,將對環境的觀察融入自己的情感,把不可見的內在世界化為可見的視覺存在。「我不喜歡重複自己,這不是創作。」「50歲之後,我的巔峰期就開始了。從80年代末葉一直到現在,是我最精華的時期。」年過八旬的他,還矢志要超越那「已經成功的自己」,讓人不難聯想是他對藝術創作活跳跳的熱情,成就了畫家卓然不朽的藝術生命。

以生命為籌碼,為抽象藝術孤注一擲

回顧陳正雄的繪畫生涯,「守成」是他生命中不曾出現的字眼。高中時期,在大師李石樵門下學畫,陳正雄的畫就與大家長得不一樣。陳正雄說:「大概是天性,我喜歡自由一點,我是把對風景的感覺畫出來,也就是我以主觀的態度來描繪自然。」因此一樣畫風景,他的《池畔》、《花瓶》、《九份風光》就在具象中帶有抽象,而自成一格。

成名甚早,陳正雄在高中時期的作品即獲選國內重要美展,高中三年級,他早已準備去巴黎學畫,卻被父親勸阻。他記得父親說:「你如果能夠靠畫生活,那我不反對,但我怕你一輩子潦倒。」陳正雄因此改考入中興大學經濟系。英日文俱佳的他在這時期閱讀了大量西方抽象藝術的經典原著,如康丁斯基的《藝術的精神性》、英國藝評家伯特‧里德的《現代藝術簡史》等書,開啟了他對抽象藝術的認識。

抽象藝術的發展有其歷史演進過程,當時少有人像陳正雄能直接閱讀經典原著,因此社會大眾常誤以為「非具象即是抽象」。但陳正雄解釋,西方20世紀的現代主義運動,是冀望將藝術從宗教、文學、自然的附庸解放出來,其終極目標是要建立藝術的自主性,主張讓繪畫的基本元素——色彩、形象、線條——回復其原來的位置。因此當1905年野獸派的馬諦斯把色彩解放,1907年畢卡索以立體派將形象破解再重新組織,到1910年,康丁斯基的抽象畫就產生了。

陳正雄嚮往抽象畫中忠於自我內在的情感和自由精神,也讓他確認自己將以抽象藝術為終身的依歸,那年陳正雄方23歲。但想以專業畫家為職並非易事。大學畢業後,陳正雄順利在當時的美援機構謀得一職,業餘仍持續繪畫創作。

美援時期,有許多外籍人士駐留台灣,陳正雄受託為一位美軍少將畫下他在風雨中堅毅度過難關的一幕,陳正雄左右思量,決定將東方水墨畫的寫意運用到油畫中,這幅畫很受委託者喜愛,自此許多外籍人士都找上門來,連美國大使、巴西大使都登門來向他買畫。陳正雄描述,那時候許多駐台的美軍都喜歡到他的畫室買畫,當時美金與台幣的匯率約1:48,陳正雄一幅畫的行情約300~500美金,賣一張畫就等於他同學在銀行工作一年的薪水。

雖然賣畫的收入不錯,但主要仍靠外籍人士的支持,國內藝術經紀市場尚未發展,以繪畫為正職仍是人生的一場豪賭,但陳正雄像敢死隊一樣,毅然決然地辭了正職的工作,要以專業畫家的身分跨步向前,那年他32歲。

從異文化擷取元素,融合創新

除了抽象的點、線、面,鮮豔的色彩是陳正雄創作的基因。他的作品總是色彩繽紛,帶給觀者歡愉之感,因此有人稱他是「色彩的魔術師」,旅法的華裔作家祖慰為他寫的傳記,書名就取做《畫布上的歡樂頌》。

色彩的源頭,來自陳正雄的台灣原住民文物收藏,從31歲開始,他收藏原住民的文物已歷半個世紀;當初陪外國友人收購原住民的文物,他自己也買了幾隻菸斗,越看越有興趣,讓他開始投入收藏原住民精品,還踏遍台灣各地,深入部落進行人類學調查研究。原住民用色大膽、狂放的生命力吸引著他。陳正雄畫中的柔美、華麗則來自他收藏二十多年的清宮廷服飾文物,昔日帝王世家衣飾講究富麗莊嚴亦轉化成為他創作的靈感。

他還走遊世界,結交各地的藝術家,如美國抽象畫大師山姆‧法蘭西斯、法國當代藝術大師彼爾‧阿雷辛斯基、旅法的日本抽象畫大師菅井汲、池田滿壽夫等,他和這些大師做朋友,同時一探大師的腦內時空。

種種機遇都化成他創作的養分,他在著作《陳正雄畫語錄》寫下:「藝術家需要建構自己的藝術基因庫,懂得從異質文化的藝術寶庫中尋找新穎的藝術基因,加以萃取後,以創造新物種的方法,創作出無疆界的藝術作品來,這才是上上之策。」融合了這些藝術基因,也為他的藝術生涯創造一次次的高峰。

藝術是召喚的,是視覺的「隱喻」

祖慰在為《陳正雄畫語錄》寫的序言中,曾提到一段他與國際著名抽象畫家趙無極的對話,他問趙無極,這幅畫傳達您什麼樣的內在體驗?趙無極反答說:「我要是說得出來就不畫了。」

藝術家以視覺符號傳達心中的旨意,本是自然。唯陳正雄不同,他一手拿畫筆,一手寫字,是國內少數能畫能寫的藝術家。

他的文字著作洋洋灑灑地長長一大落,從接觸抽象畫之初,1965年他就在《文星》雜誌發表〈談抽象藝術〉一文,那是國內第一次真正正確談論何謂抽象藝術的文章。之後陸續在《東方》、《雄獅》各期刊中引薦西方藝術介紹給國內讀者。他也將自己的原住民收藏化為文字,在《聯合報》、《自立晚報》專欄發表。他更出書立言,將一甲子的思想記錄下來,完成《陳正雄畫語錄》,一字一句寫下藝術家的所思所言,讓人理解何為藝術,何為抽象藝術。

在書中,他寫道:「我的藝術是『召喚的』,而非『描繪的』。如同音樂,旨在激發內在情感,而非記錄自然的外貌或述說故事。它是內在經驗的一種強烈表徵,是視覺的『隱喻』,而非視覺的『敘述』。」他又說:「我的作品一幅幅都用色彩表現出生命在大自然中的躍動與歡愉。」

讀了這些字句,再連結到陳正雄的作品,讓人對他畫中的世界有更深的體悟。他的風景不需要輪廓線,世界也沒有地平線,只靠著揮灑的色塊和看似隨興噴灑的彩點,觀者即能感其所感。如《春天裡的春天》系列,其一的靈感來自巴黎的春天,以高彩度的粉紅搭配鮮綠的色彩,畫者所感受到花都巴黎的奔放和自由隨即溢於言表。另一幅畫記錄了京都的春天,因此用色轉為粉嫩而迷濛,即讓人聯想到日本的含蓄內斂。作品《志在四方》,用色塊表現向前衝刺的動勢,蓄勢待發的氣魄藏在畫中蠢蠢欲動,站在畫前,即有所感。陳正雄說:「那就對了,有共鳴,就代表通了。」

抽象畫一點都不難,只是一般人多懼於抽象畫「無可名之形」,而退避三尺。懂的人少,自然收藏的也少,也因此陳正雄說他的創作是一條「孤單、艱苦的漫漫長路」。

2014年,陳正雄獲頒國家文藝獎,這份遲來的榮耀,是對藝術家一甲子堅持的肯定;但藝術家的手仍不歇止,他說,「只要我的手還能動,腦筋還靈活,我的創作是不能停的。」年逾八旬的藝術家還說要努力賺錢,想在市區蓋一棟美術館,展示自己作品和收藏;而筆者在筆記上寫下「樂此不疲,始終不渝」8個字,敬佩這位不輟自我突破的台灣抽象畫先驅──陳正雄。