踏尋竹東時代記憶 老市場與科技搖籃的交錯歲月

提到新竹竹東,許多人會想到竹東市場裡味美的客家米食與濃厚的人情味。然而,這座小鎮還蘊藏著少為人知的產業脈絡,竹東不只是個淳樸的農業聚落,更是台灣科技產業的起點。90多年前,一場因開採石油而意外引燃的大火,燒出了竹東的知名度,也點燃了這座城鎮的工業發展之路。

「竹東的舊地名叫作『橡棋林』,因為先民初來開墾時,這裡到處都是橡棋樹(樹杞的台語發音),便取了這個很有韻味的名字。」竹東文史工作者黎許傳說起小鎮的故事,被芎林、橫山、五峰、北埔等鄉鎮圍繞的竹東,地處新竹內山聚落的中心,自早便是農產集散地。原本是天高皇帝遠的平靜農村生活,1934年發生一起驚天動地的大事件,為竹東帶來天翻地覆的轉變。

黎許傳翻開著作《照說橡棋林》,指著一張火勢猛烈的老照片說著,台灣總督府委託台灣礦業株式會社到竹東的員崠子山探勘石油,打算挖一口1,000公尺的試驗井,豈料,才挖到300多公尺就噴出了大量的天然瓦斯,當時的機具動力採蒸汽推動必須燒火,而瓦斯遇火爆炸,引燃了火勢,一燒不可收拾。

地方文史工作者黎許傳認為,台灣能成為半導體重鎮,緣起自竹東的天然氣資源,盼能讓更多人知曉這段竹東發展史。

地方文史工作者黎許傳認為,台灣能成為半導體重鎮,緣起自竹東的天然氣資源,盼能讓更多人知曉這段竹東發展史。

大火燒出竹東的未來

「那個火焰燒了七層樓高,100公尺以內人根本無法靠近,連續燒了30幾天才熄滅。」黎許傳表示,這一燒,消耗了三億多日圓,當時公務人員的月薪也才12日圓,可見損失極為龐大,但也燒出了竹東油田的知名度。豐富的天然氣蘊藏,促使日本技師、本土知識青年投入研究,吸引人們到竹東落腳。竹東就此從農業、小型商業,邁入工業化。

跟著黎許傳蒐集的一幀幀老照片,探尋竹東的產業軌跡,我們來到隱身在員崠國小裡的員崠山神社遺跡。大火證明了竹東的發展潛力,開採事業就此開始,而為了庇祐從業人員探勘的平安,1935年,竹東當地望族捐地,民間出資興建神社,供奉石油業的守護神──天香山命。

走進員崠國小後方,山坡地兩旁有零星石柱,依稀能看到當年參拜道路的痕跡。走一段小坡,便能看到參拜道的階梯入口,兩座保留完整的石燈籠,上頭刻著昭和十年七月吉日興建,比對著《照說橡棋林》裡黑白老照片,今昔相映成趣。順著階梯,來到小山頂,印入眼簾的,是保留完整的神社基座,雖然拜殿早已被拆除,但,配上周圍的日本杉、相思樹,仍讓這處神社遺跡呈現靜謐氛圍,駐足於此,時間彷彿停止流動,腦中不禁浮現當年人們參拜的想像畫面。

兒時就讀員崠國小的黎許傳,笑著說,基座旁擺放著那些被拆卸的石材與石燈籠構件,就是小朋友的戶外教室。童年懵懵懂懂,只當這裡是處遊戲場,接觸文史工作後,他有幸從許多長輩那得知竹東發展的故事,也才有機會集結老照片出書,如今他跟其他文史工作者,期盼能參考史料重現神社,讓人們有機會認識竹東的產業史。

竹東礦業催生科技巨擘

黎許傳表示,台灣礦業株式會社探採的豐富油氣,除了供應竹東地區石化產業發展,試驗性生產火藥、玻璃等,也促成了台灣總督府在1936年成立天然瓦斯研究所,專注於能源技術研發。戰後,國民政府接收天然瓦斯研究所,後來改名為聯合工業研究所,從事廣泛的工業技術研究。1973年,再與聯合礦業研究所、金屬工業研究所合併,成為工業技術研究院,逐步轉型半導體科技研發。後來更催生了台積電、新竹科學園區,奠定台灣半導體發展的基石,黎許傳認為,若真要細究溯源,台灣今日能成為國際上的半導體重鎮,便是肇始於竹東的天然氣資源,「竹東跟新竹市在台灣發展的時間軸裡,跨幅特別長,而且從沒有間斷。」黎許傳自豪地說。

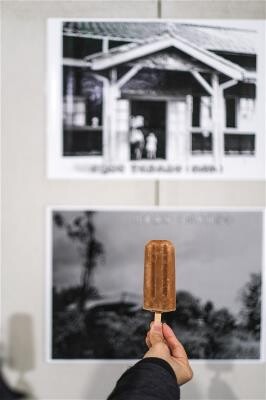

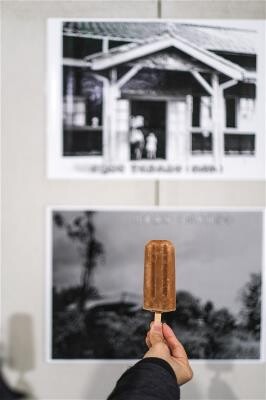

從日治到戰後,資源莊是竹東產業繁華的象徵,現址保留了福利社賣冰的傳統,清甜的枝仔冰,是許多竹東人的共同記憶。

從日治到戰後,資源莊是竹東產業繁華的象徵,現址保留了福利社賣冰的傳統,清甜的枝仔冰,是許多竹東人的共同記憶。

保留古早冰滋味與時代記憶

絡繹不絕的工業發展,為竹東帶來了人潮,繁榮了地方。台灣礦業株式會社為讓員工在竹東安心工作,在員崠山神社的山腳下、距竹東油業所300公尺的地方,闢建了一處佔地三公頃的「社宅區」,用「生活園區」的概念,興建了兩百多戶宿舍,還有一應俱全的公共設施,舉凡幼兒園、圖書室、球場、醫務室、俱樂部、理髮廳、福利社、公共澡堂、禮堂等,「從出生到往生所需的服務設施都在這裡,可以足不出圍牆活一輩子。」黎許傳打趣地說。

戰後,台灣礦業株式會社被中國石油公司(台灣中油股份有限公司前身,簡稱中油)接收,社宅區改名為「資源莊」,仍保留原本的生活機能。資源莊是地方繁榮的象徵,黎許傳表示,就讀員崠國小時,很多同學都是來自資源莊,像他這樣窮苦的農家子弟,小學時都是理光頭、打赤腳,所以只要看到有鞋穿、留頭髮的同學,就知道是資源莊的子弟,足見生活待遇的優渥。

圍牆裡的生活並非封閉,資源莊的公共設施對外開放,上福利社採買雜貨、到冷飲部吃冰等,是許多竹東人的生活記憶,黎許傳亦分享自己曾在資源莊看電影的經驗。可惜的是,因為日式木造房舍年久、不易維護,1980年代,整片日式房舍遭到拆除,僅留下禮堂與福利社。這些當年資源莊園區的生活印記,除了刻劃在竹東人的記憶裡,禮堂內也展示了許多老照片,包含油井、日式宿舍、理髮室、澡堂、員崠山神社等,供民眾參觀。

資源莊的福利社原本設有雜貨、冷飲、熱食部,後來僅留下冷飲部,對外販售冰品,是竹東人夏天消暑的良伴。去(2024)年五月,福利社不幸發生火災,這棟有近90年歷史的建築,結構嚴重燒毀,讓許多竹東人心痛不捨。幸好,在黎許傳等文史工作者號召連署奔走下,中油公司從善如流,將資源莊冰店移到禮堂的臨時攤位,重新營業。

黎許傳表示,資源莊的冰品是自日治時期傳下來的配方和手藝,原料就近取自員崠淨水廠的新鮮自來水,煮沸再加上糖、果汁等製成。「我人生第一支枝仔冰的滋味,就是資源莊的綠豆冰,」綿密的綠豆沙,帶有綠豆的天然甘甜,黎許傳形容,是讓他銷魂鎖魄的味道。此外,資源莊的清冰也別具魅力,除了品嚐清甜的原味,內行人還會拿起一旁的鹽罐灑點鹽,就像吃西瓜會抹鹽巴一樣,味道不僅不衝突,反而能強化甜味呢!

「姐婆油蔥酥」的彭立蓁傳承媽媽的好手藝,手工製作油蔥酥、紅麴醬、福菜、梅乾菜等,為許多餐桌的客家料理畫龍點睛。

「姐婆油蔥酥」的彭立蓁傳承媽媽的好手藝,手工製作油蔥酥、紅麴醬、福菜、梅乾菜等,為許多餐桌的客家料理畫龍點睛。

市場裡的客家好手藝

竹東的產業興盛,石油、天然氣、水泥、木材、玻璃、煤炭等發展,都為地方帶來人潮,竹東的菜市場也隨著產業發展而擴大,從早期的小集市,逐漸成為今日熱鬧的中央市場,匯聚來自各地的物產,展現地方的豐饒與多元。

凌晨一點,天還未亮,竹東市場已經開始運作,工作人員擺好移動式棚架,攤商們忙著備貨上架,迎接一天的熱鬧。地方的長輩們會帶著自種的蔬菜,在市場內擺起小攤。黎許傳教我們分辨這些「自產自銷」的小農攤位:通常品項不多,蔬果的外觀也不若批發來得精緻,但每樣都經過細心整理。這些長輩們不為謀生,只為了找點事做,順便看看老朋友、和熟客話家常,如此的人情味,是都會裡的菜市場難以見到的風景。

竹東市場匯聚超過700個攤商,其中不少是傳承好幾代的客家手藝。像是名為「粄」的客家傳統米食,如水粄、艾粄、豬籠粄等,據黎許傳表示,至少有200年以上的歷史,從婆婆到媳婦,是客家代代相傳,過節拜拜、日常點心中不可或缺的食物。說起道地客家美食,媽媽們使用的調味料,肯定是關鍵的角色,市場裡有攤「姐婆油蔥酥」,就是家傳的好手藝。姐婆,是客家人對外婆的稱呼,取名姐婆,代表著老闆彭立蓁承襲自媽媽與外婆的味道。堅持選用黑豬油與新鮮現切的紅蔥頭,她自豪地說:「我的油蔥酥很乾淨,看不到一絲紅蔥頭的皮。」外觀帶有金黃色澤的油蔥酥,光用聞的就香氣四溢,試吃一口,彷彿王子麵的酥脆口感,拌麵、燙青菜都合適。旅居國外的民眾,還會委託台灣的家人寄過去,因為這是海外遊子魂牽夢縈的家鄉味。

客家人的惜物愛物,不僅體現在料理手法上,更融入食物保存的智慧。竹東市場裡可以找到客家經典醃漬物:酸菜、福菜、梅乾菜,俗稱「芥菜三兄弟」。源自農家對食材的珍惜,將吃不完的新鮮芥菜醃製保存,經一至兩週發酵,成了酸菜;若將酸菜日曬、風乾至半乾,再緊緊塞進玻璃瓶中發酵,就成為福菜;把酸菜曬到全乾,再捆起來陳放,則成了梅乾菜。同樣是芥菜,卻能產生截然不同的風味,不論是酸菜炒肉絲、福菜肉片湯,還是梅乾扣肉,代代相傳的生活智慧,成就了客家料理的靈魂。

逛累了,不妨到市場的服務中心歇歇腳,這裡擺著一只奉茶桶,是竹東客家傳統市集促進會理事長胡崑龍每天準備的。「這沒什麼,我這邊場地方便,就是每天出一道手續,煮鍋茶而已。」他豪氣地說。看似不經意的舉手之勞,其實是胡崑龍延續了兒時替嬸婆提著茶壺,擺在樹下供人解渴的回憶,現在則成了竹東市場一處暖心的風景。

逛完市場,我們跟著黎許傳的腳步,選了間市場的小吃店坐下。在梁記百年老店享用現煮的客家粄條,或是來碗熱騰騰的客家湯圓,店家每日熬煮的清爽湯頭,配上滿滿韭菜與油蔥,嚐上一口身心瞬間舒暢。或可再點上一盤客家婆菜,這是一道將地瓜、芋頭、胡蘿蔔、香菜等,蘸上粉漿炸成可口的蔬菜餅,吃得到蔬菜的甜卻不油膩,豐富味蕾也滿足了胃口。

大生堂第四代經營者李美惠堅持守著日治時期的店招,成為珍貴的歷史見證。

大生堂第四代經營者李美惠堅持守著日治時期的店招,成為珍貴的歷史見證。

俯拾即是的歷史痕跡

充滿歷史縱深的竹東,仔細觀察,許多屋子都保有一整面的鐵窗花,或是洗石子立面,是地方曾經繁榮的象徵。漫步在竹東街頭的我們,忽然,被一塊招牌吸引,上頭寫著:帝國製藥株式會社製品竹東郡元賣捌所、日本名物千金丹、清涼健胃麝香丹等字樣,再加上招牌略顯年份的滄桑感,暗示了這是間很有時代的店鋪。

入內探詢,方才知道,這是間自清末就開始經營的藥房「大生堂」。第一、二代是中藥行,第三代開始轉作西藥房,現已傳承至第五代。而店內還有一塊祖先傳下的店招,蒼勁的「大生」兩字,襯底的背景還刻有祥雲等圖騰,儼然是骨董等級的藝術品。

第五代傳人劉淑芬表示,店舖外的那塊招牌,是日治時期的帝國製藥株式會社自母國寄了12塊到台灣,給當時各郡的經銷商懸掛,如今全台只剩下大生堂這一塊。多年前,日本帝國製藥株式會社的社長還曾前來求售,表示有意作為博物館典藏,希望大生堂割愛,「就連日本當地的招牌也因為火災而燒掉,現在全世界可能只剩下這一塊了。」第四代經營者、劉淑芬的媽媽李美惠感慨地說。

經歷一番思量,終究,李美惠還是婉拒了日方的好意,將招牌留了下來。因為這塊招牌是屬於大生堂的一部分,也是過去歷史的見證,守著家業的母女倆,為台灣留下珍貴的文物。而這也正說明了,竹東舊時繁華的痕跡,就藏在每個不經意的細微處。

「竹東的舊地名叫作『橡棋林』,因為先民初來開墾時,這裡到處都是橡棋樹(樹杞的台語發音),便取了這個很有韻味的名字。」竹東文史工作者黎許傳說起小鎮的故事,被芎林、橫山、五峰、北埔等鄉鎮圍繞的竹東,地處新竹內山聚落的中心,自早便是農產集散地。原本是天高皇帝遠的平靜農村生活,1934年發生一起驚天動地的大事件,為竹東帶來天翻地覆的轉變。

黎許傳翻開著作《照說橡棋林》,指著一張火勢猛烈的老照片說著,台灣總督府委託台灣礦業株式會社到竹東的員崠子山探勘石油,打算挖一口1,000公尺的試驗井,豈料,才挖到300多公尺就噴出了大量的天然瓦斯,當時的機具動力採蒸汽推動必須燒火,而瓦斯遇火爆炸,引燃了火勢,一燒不可收拾。

大火燒出竹東的未來

「那個火焰燒了七層樓高,100公尺以內人根本無法靠近,連續燒了30幾天才熄滅。」黎許傳表示,這一燒,消耗了三億多日圓,當時公務人員的月薪也才12日圓,可見損失極為龐大,但也燒出了竹東油田的知名度。豐富的天然氣蘊藏,促使日本技師、本土知識青年投入研究,吸引人們到竹東落腳。竹東就此從農業、小型商業,邁入工業化。

跟著黎許傳蒐集的一幀幀老照片,探尋竹東的產業軌跡,我們來到隱身在員崠國小裡的員崠山神社遺跡。大火證明了竹東的發展潛力,開採事業就此開始,而為了庇祐從業人員探勘的平安,1935年,竹東當地望族捐地,民間出資興建神社,供奉石油業的守護神──天香山命。

走進員崠國小後方,山坡地兩旁有零星石柱,依稀能看到當年參拜道路的痕跡。走一段小坡,便能看到參拜道的階梯入口,兩座保留完整的石燈籠,上頭刻著昭和十年七月吉日興建,比對著《照說橡棋林》裡黑白老照片,今昔相映成趣。順著階梯,來到小山頂,印入眼簾的,是保留完整的神社基座,雖然拜殿早已被拆除,但,配上周圍的日本杉、相思樹,仍讓這處神社遺跡呈現靜謐氛圍,駐足於此,時間彷彿停止流動,腦中不禁浮現當年人們參拜的想像畫面。

兒時就讀員崠國小的黎許傳,笑著說,基座旁擺放著那些被拆卸的石材與石燈籠構件,就是小朋友的戶外教室。童年懵懵懂懂,只當這裡是處遊戲場,接觸文史工作後,他有幸從許多長輩那得知竹東發展的故事,也才有機會集結老照片出書,如今他跟其他文史工作者,期盼能參考史料重現神社,讓人們有機會認識竹東的產業史。

竹東礦業催生科技巨擘

黎許傳表示,台灣礦業株式會社探採的豐富油氣,除了供應竹東地區石化產業發展,試驗性生產火藥、玻璃等,也促成了台灣總督府在1936年成立天然瓦斯研究所,專注於能源技術研發。戰後,國民政府接收天然瓦斯研究所,後來改名為聯合工業研究所,從事廣泛的工業技術研究。1973年,再與聯合礦業研究所、金屬工業研究所合併,成為工業技術研究院,逐步轉型半導體科技研發。後來更催生了台積電、新竹科學園區,奠定台灣半導體發展的基石,黎許傳認為,若真要細究溯源,台灣今日能成為國際上的半導體重鎮,便是肇始於竹東的天然氣資源,「竹東跟新竹市在台灣發展的時間軸裡,跨幅特別長,而且從沒有間斷。」黎許傳自豪地說。

保留古早冰滋味與時代記憶

絡繹不絕的工業發展,為竹東帶來了人潮,繁榮了地方。台灣礦業株式會社為讓員工在竹東安心工作,在員崠山神社的山腳下、距竹東油業所300公尺的地方,闢建了一處佔地三公頃的「社宅區」,用「生活園區」的概念,興建了兩百多戶宿舍,還有一應俱全的公共設施,舉凡幼兒園、圖書室、球場、醫務室、俱樂部、理髮廳、福利社、公共澡堂、禮堂等,「從出生到往生所需的服務設施都在這裡,可以足不出圍牆活一輩子。」黎許傳打趣地說。

戰後,台灣礦業株式會社被中國石油公司(台灣中油股份有限公司前身,簡稱中油)接收,社宅區改名為「資源莊」,仍保留原本的生活機能。資源莊是地方繁榮的象徵,黎許傳表示,就讀員崠國小時,很多同學都是來自資源莊,像他這樣窮苦的農家子弟,小學時都是理光頭、打赤腳,所以只要看到有鞋穿、留頭髮的同學,就知道是資源莊的子弟,足見生活待遇的優渥。

圍牆裡的生活並非封閉,資源莊的公共設施對外開放,上福利社採買雜貨、到冷飲部吃冰等,是許多竹東人的生活記憶,黎許傳亦分享自己曾在資源莊看電影的經驗。可惜的是,因為日式木造房舍年久、不易維護,1980年代,整片日式房舍遭到拆除,僅留下禮堂與福利社。這些當年資源莊園區的生活印記,除了刻劃在竹東人的記憶裡,禮堂內也展示了許多老照片,包含油井、日式宿舍、理髮室、澡堂、員崠山神社等,供民眾參觀。

資源莊的福利社原本設有雜貨、冷飲、熱食部,後來僅留下冷飲部,對外販售冰品,是竹東人夏天消暑的良伴。去(2024)年五月,福利社不幸發生火災,這棟有近90年歷史的建築,結構嚴重燒毀,讓許多竹東人心痛不捨。幸好,在黎許傳等文史工作者號召連署奔走下,中油公司從善如流,將資源莊冰店移到禮堂的臨時攤位,重新營業。

黎許傳表示,資源莊的冰品是自日治時期傳下來的配方和手藝,原料就近取自員崠淨水廠的新鮮自來水,煮沸再加上糖、果汁等製成。「我人生第一支枝仔冰的滋味,就是資源莊的綠豆冰,」綿密的綠豆沙,帶有綠豆的天然甘甜,黎許傳形容,是讓他銷魂鎖魄的味道。此外,資源莊的清冰也別具魅力,除了品嚐清甜的原味,內行人還會拿起一旁的鹽罐灑點鹽,就像吃西瓜會抹鹽巴一樣,味道不僅不衝突,反而能強化甜味呢!

市場裡的客家好手藝

竹東的產業興盛,石油、天然氣、水泥、木材、玻璃、煤炭等發展,都為地方帶來人潮,竹東的菜市場也隨著產業發展而擴大,從早期的小集市,逐漸成為今日熱鬧的中央市場,匯聚來自各地的物產,展現地方的豐饒與多元。

凌晨一點,天還未亮,竹東市場已經開始運作,工作人員擺好移動式棚架,攤商們忙著備貨上架,迎接一天的熱鬧。地方的長輩們會帶著自種的蔬菜,在市場內擺起小攤。黎許傳教我們分辨這些「自產自銷」的小農攤位:通常品項不多,蔬果的外觀也不若批發來得精緻,但每樣都經過細心整理。這些長輩們不為謀生,只為了找點事做,順便看看老朋友、和熟客話家常,如此的人情味,是都會裡的菜市場難以見到的風景。

竹東市場匯聚超過700個攤商,其中不少是傳承好幾代的客家手藝。像是名為「粄」的客家傳統米食,如水粄、艾粄、豬籠粄等,據黎許傳表示,至少有200年以上的歷史,從婆婆到媳婦,是客家代代相傳,過節拜拜、日常點心中不可或缺的食物。說起道地客家美食,媽媽們使用的調味料,肯定是關鍵的角色,市場裡有攤「姐婆油蔥酥」,就是家傳的好手藝。姐婆,是客家人對外婆的稱呼,取名姐婆,代表著老闆彭立蓁承襲自媽媽與外婆的味道。堅持選用黑豬油與新鮮現切的紅蔥頭,她自豪地說:「我的油蔥酥很乾淨,看不到一絲紅蔥頭的皮。」外觀帶有金黃色澤的油蔥酥,光用聞的就香氣四溢,試吃一口,彷彿王子麵的酥脆口感,拌麵、燙青菜都合適。旅居國外的民眾,還會委託台灣的家人寄過去,因為這是海外遊子魂牽夢縈的家鄉味。

客家人的惜物愛物,不僅體現在料理手法上,更融入食物保存的智慧。竹東市場裡可以找到客家經典醃漬物:酸菜、福菜、梅乾菜,俗稱「芥菜三兄弟」。源自農家對食材的珍惜,將吃不完的新鮮芥菜醃製保存,經一至兩週發酵,成了酸菜;若將酸菜日曬、風乾至半乾,再緊緊塞進玻璃瓶中發酵,就成為福菜;把酸菜曬到全乾,再捆起來陳放,則成了梅乾菜。同樣是芥菜,卻能產生截然不同的風味,不論是酸菜炒肉絲、福菜肉片湯,還是梅乾扣肉,代代相傳的生活智慧,成就了客家料理的靈魂。

逛累了,不妨到市場的服務中心歇歇腳,這裡擺著一只奉茶桶,是竹東客家傳統市集促進會理事長胡崑龍每天準備的。「這沒什麼,我這邊場地方便,就是每天出一道手續,煮鍋茶而已。」他豪氣地說。看似不經意的舉手之勞,其實是胡崑龍延續了兒時替嬸婆提著茶壺,擺在樹下供人解渴的回憶,現在則成了竹東市場一處暖心的風景。

逛完市場,我們跟著黎許傳的腳步,選了間市場的小吃店坐下。在梁記百年老店享用現煮的客家粄條,或是來碗熱騰騰的客家湯圓,店家每日熬煮的清爽湯頭,配上滿滿韭菜與油蔥,嚐上一口身心瞬間舒暢。或可再點上一盤客家婆菜,這是一道將地瓜、芋頭、胡蘿蔔、香菜等,蘸上粉漿炸成可口的蔬菜餅,吃得到蔬菜的甜卻不油膩,豐富味蕾也滿足了胃口。

俯拾即是的歷史痕跡

充滿歷史縱深的竹東,仔細觀察,許多屋子都保有一整面的鐵窗花,或是洗石子立面,是地方曾經繁榮的象徵。漫步在竹東街頭的我們,忽然,被一塊招牌吸引,上頭寫著:帝國製藥株式會社製品竹東郡元賣捌所、日本名物千金丹、清涼健胃麝香丹等字樣,再加上招牌略顯年份的滄桑感,暗示了這是間很有時代的店鋪。

入內探詢,方才知道,這是間自清末就開始經營的藥房「大生堂」。第一、二代是中藥行,第三代開始轉作西藥房,現已傳承至第五代。而店內還有一塊祖先傳下的店招,蒼勁的「大生」兩字,襯底的背景還刻有祥雲等圖騰,儼然是骨董等級的藝術品。

第五代傳人劉淑芬表示,店舖外的那塊招牌,是日治時期的帝國製藥株式會社自母國寄了12塊到台灣,給當時各郡的經銷商懸掛,如今全台只剩下大生堂這一塊。多年前,日本帝國製藥株式會社的社長還曾前來求售,表示有意作為博物館典藏,希望大生堂割愛,「就連日本當地的招牌也因為火災而燒掉,現在全世界可能只剩下這一塊了。」第四代經營者、劉淑芬的媽媽李美惠感慨地說。

經歷一番思量,終究,李美惠還是婉拒了日方的好意,將招牌留了下來。因為這塊招牌是屬於大生堂的一部分,也是過去歷史的見證,守著家業的母女倆,為台灣留下珍貴的文物。而這也正說明了,竹東舊時繁華的痕跡,就藏在每個不經意的細微處。