「非核家園」終成真 環團回顧反核運動40年 憂國會修法釀變數

明(17)日核三廠2號機停機除役,台灣達「非核家園」目標,成為亞洲第一個曾使用核電又廢除的國家。反核團體說,像是一輛列車即將駛出隧道,眾人期待著眼前的光明到來,但他們擔憂,國會的修法、公投提案變數,讓列車可能再進入下一個隧道。

反核運動40年 如今終於關上核電

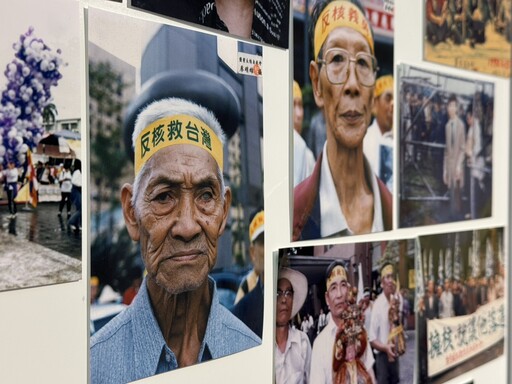

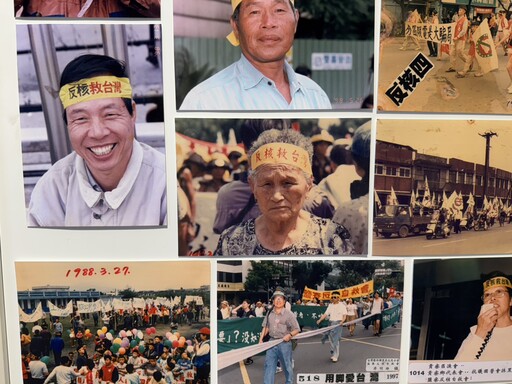

1985年,貢寮民眾對核四廠新建計畫的不滿情緒逐漸高漲,掀起零星抗爭,釀出1988年第一次全國反核大遊行,上千民眾走上台北街頭抗議,一度包圍台電大樓。此後,反核聲浪從東北角擴大到全國,促成「非核家園」於2022年寫入《環境基本法》,讓台灣成為亞洲第一個官方宣布非核的國家。

2011年日本發生福島核災,核安問題成為隔年台灣總統大選的焦點。國民黨、民進黨總統候選人異口同聲喊出「核一二三不延役」,三座核電廠也如期在執照屆滿後陸續除役。

時至2025年5月17日,全台最後一部核電機組在社會高度關注之中停機,宣告台灣核電歸零,台灣即將成為亞洲第一個成功廢核的國家。

環保聯盟現任會長謝志誠比喻,台灣的反核運動像是一輛列車行駛在漆黑隧道中,517核三停機如同前方出口的亮光,大家期待迎來開闊的光明。但他也表示,隨著國會變動,前景充滿不確定性,很可能多年後又再駛入下一個隧道。

亞洲第一廢核國家的背後:警員殉職、靜坐、鎮暴水車

回顧這40年來台灣的反核運動,確實就像穿梭隧道的列車,時暗時明。當年推動反核遊行的環保聯盟創會會長施信民回憶道,1991年10月,為了抗議核四環評通過,民眾在核四預定地與警方發生衝突,造成一名警員不幸殉職,施信民至今仍感到非常遺憾。

而後反核焦點轉往立法院預算抗爭,在立院門口舉辦「反對核四、飢餓24」靜坐活動,努力的結果,換來前總統陳水扁在2000年宣布停建核四。

然而才隔一年,核四又宣布續建,對反核團體造成重大打擊,反核運動也開啟了10年的低迷期,一直到2011年3月11日,日本發生大地震導致福島核災,全台才又興起反核力量。

2014年林義雄發起絕食,帶動一連串不同規模的反核行動,在凱道集會、包圍立法院,以及佔領忠孝西路發生大規模鎮暴驅離事件等等,最終得到「核四封存」的結果。隨著2016年蔡英文執政,逐步走向非核家園。

施信民強調,台灣地狹人稠,承擔不起任何核災、也找不到核廢料存放地點,有很多能源的選擇,不要侷限在核電這種沒好處的能源形式。面對國會帶來可能的變數,施信民表示,反核團體將堅持原本的主張,努力和社會溝通,「非核家園不是一蹴可幾、要繼續打拼。」

「非核家園」能維持多久? 國會帶來變數

但就在三天前,立法院國、眾在野黨憑藉人數優勢,修正《核管法》放寬核電延役門檻,增訂停機後可申請重啟再運轉的條文;民眾黨團又發起「重啟核三」公投提案,為核電停機埋下不確定因素。

施信民對《環境資訊中心》說道,517達成非核家園目標,代表40年來眾人努力的階段性成果,已經是「很好的結果」。但他感慨,眼下立院修法又多了再運轉的可能性,加上醞釀中的「重啟核三」公投案,種種變數都會讓非核家園被翻轉。謝志誠則表示,環盟會持續關心核廢料、核電重啟,或新型核電科技等議題,不會停止反核倡議。

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣也說,核三已功成身退,對台灣的能源供應任務已告一段落,希望此事成為定局。台電評估核三重啟準備工作至少要三年,至少這段期間內「非核家園」是不會變的。

面對核三公投提案,崔愫欣表示,預期在野黨會持續猛攻核電重啟,政治爭論可能還要持續很久,民間團體會「正面迎戰」。此外,重啟核電還有很多要件,例如子法修訂、環評、主管機關如何確保核安等等,還有很多需要社會討論的疑慮。另外民間長期關注的核廢立法,不論是否重啟都要面對,接下來也要主力推動。

- 記者:環境資訊中心記者 李蘇竣報導

- 更多生活新聞 »