過敏、氣喘者用三伏貼「冬病夏治」 中醫:非人人皆可!這些族群應當心

[周刊王CTWANT] 衛福部2019年統計,每月因過敏性疾病就醫人數平均約2萬人,可見過敏性疾病是國人須關心的重要健康議題。隨著今年「最悶熱時段」的三伏天將至,中醫師表示,有過敏性鼻炎、慢性咳嗽等虛寒體質的人貼「三伏貼」時須經醫師評估,不宜自行施作,否則可能出現副作用,尤其孕婦、2歲以下幼童、心肺功能不全者及皮膚有傷口或發炎感染者,都屬不建議敷貼的族群,更應留意。

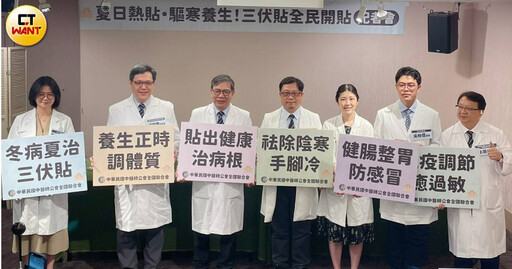

三伏天為一年最熱時段,共計約30至40天,今年為7月20日至8月18日,其中初伏為7月20日至7月29日;中伏為7月30日至8月8日;末伏為8月9日至8月18日。中華民國中醫師公會全國聯合會今天召開「夏日熱貼驅寒養生!三伏貼全民開貼」記者會,恩主公醫院中醫部主任張晉賢表示,中醫陰陽學說中,冬季為「陰氣最盛」之時,陽氣潛藏,人體抵抗力下降,容易被寒邪侵犯;夏季為「陽氣最盛」之時,人體氣血運行旺盛,經絡通暢,是調理體質、祛除寒邪的最佳時機。

且據中醫「冬病夏治」理念,於一年中陽氣最旺的三伏天,將辛溫藥材,例如白芥子、細辛、延胡索製成藥餅,貼敷於特定穴位,藥效有如儲熱的太陽能板,將夏季能量儲存體內,冬季釋放並發揮療效。張晉賢說,中醫觀點中「背為陽,腹為陰」,三伏貼有助驅寒祛邪、調節體質,預防冬季常見疾病,包括氣喘、過敏性鼻炎、慢性咳嗽,並能緩解其他疾病,像是反覆感冒、異位性皮膚炎、風濕性關節炎、虛寒性胃痛,痛經,但民眾因體質、劑量不同,須經中醫師專業評估才能對症下藥。

馬偕紀念醫院中醫部內兒科主治醫師張絜閔表示,三伏貼適合族群為3歲以上兒童過敏體質、容易手腳冰冷的虛寒體質族群、銀髮族群,經專業醫師診療後依照治療穴位敷貼並作適當固定,患者首次敷貼時得由醫師評估皮膚狀況、確認敷貼時間,貼後局部發熱、微刺感皆屬正常現象,但若出現紅腫、水泡,可先用清水輕拍、保持乾燥,必要時使用抗過敏藥膏例如紫雲膏,症狀仍未緩解時應即刻回診由醫師評估是否須縮短貼藥時間或調整配方。

張晉賢表示,成人敷貼時間通常為1至2小時,兒童0.5至2小時,依各家醫療院所配方不同,而有敷貼時間差異,患者返家後遵照醫囑自行取下藥餅,並於貼敷期間避免辛辣、生冷飲食及洗冷水澡或泡溫泉,若需洗澡則等貼後6小時,並避免搓揉貼敷部位。張絜閔指出,孕婦、2歲以下的孩童,或有嚴重心肺功能不足、出血性疾病、對藥物嚴重過敏、短時間敷貼即會大起泡者、嚴重發燒和咽喉發炎者、敷貼處有傷口或感染者不宜執行三伏貼。

中醫師全聯會理事吳柏儒提醒,有的民眾敷貼三伏貼時,可能會搭配坊間來歷不明的精油,但若事前缺乏中醫師評估,可能導致部分痰濕型等非虛寒體質的患者,在不知情的情況下以錯誤劑量敷貼不合適的部位,最終適得其反,因此呼籲大家應找尋合格的中醫師評估及處理。

張晉賢表示,研究證實,三伏貼透過調節發炎因子改善氣喘患者呼吸功能,平均第一秒用力呼氣容積上升13%、氣喘惡化風險下降60%,也可以降低過敏性鼻炎相關症狀,下降40至50%復發率,提升生活品質及身心狀態。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區副院長邱榮鵬說,根據2006年一篇台灣的研究,三伏貼治療一周後及一年後,分別有45.7%及59.1%的患者覺得治療有效,超過40%的患者覺得除了黑眼圈以外的過敏症狀皆有減輕,其中又以小於19歲的患者及氣喘患者療效較佳而有顯著差異。

此外,中醫「預防醫學」理念,講求「未病先防、既病防變、瘥後防復」。台北市中醫師公會監事長、育揚中醫診所主治醫師歐乃慈說,三伏貼的療效多見於當年三伏天期間,於初伏、中伏、末伏各敷貼1次,連續3年為1個療程,持續1至2個療程效果最佳,長期使用可有助於增強免疫力和預防感冒等常見病,患者也可在醫師評估下配合中藥調理、針灸或推拿,幫助全方位改善體質。

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多星座新聞 »