極危「鋸鰩」台灣30年無蹤 竟查獲市值逾百萬鯊魚劍

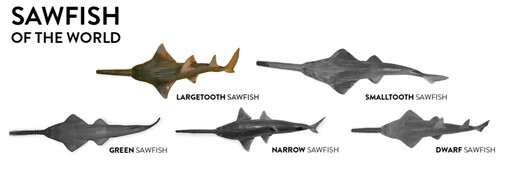

宮廟乩童常用的法器「鯊魚劍」,傳統以軟骨魚「鋸鰩」像劍一樣的鋸狀吻部製成。然而,鋸鰩(sawfish)全球共有五種,皆被國際自然保育聯盟(IUCN)列為「極危」,台灣更30年未見,已列入海洋保育類,不得買賣鋸鰩產製品。

近日海洋保育署與海巡署公布查扣37支、市值逾百萬元的鯊魚劍,全來自網路違法販售。

全球五種鋸鰩皆「極危」 野外難見 在台竟有大量鯊魚劍

海保署與海巡署6月11日舉行「斷劍無聲,保育有聲」記者會,宣布歷經三個月網路臥底與跨縣市聯合搜索,查扣37支鋸鰩鼻鋸製成的鯊魚劍及86顆鋸鰩吻齒(特化鱗片),疑供宗教或民俗用途的非法販售。

宮廟法器「鯊魚劍」為鋸鰩細長鼻鋸,兩側布滿鋸狀吻齒,約占體長的四分之一。鋸鰩外型雖像鯊魚,但牠們身體扁平、吻上沒有肉質觸鬚,更接近鱝類、魟魚(魟魚鰓裂位於腹部,鯊魚則在頭的兩側)。

海保署署長陸曉筠指出,鋸鰩是卵胎生的軟骨魚類,每胎繁殖數量少,生長速度慢。鋸鰩棲息範圍涵蓋近岸海域、河口與淡水系統,在生態中是頂級掠食者的角色,對於維持底棲生物族群的平衡至關重要。而鋸鰩主要棲息於全球熱帶、亞熱帶的淺海,但因棲地變遷和商業捕撈等多重因素,面臨極大生存威脅。

陸曉筠指出,在2007年瀕危物種貿易公約(CITES)將鋸鰩列為禁止國際貿易的物種;台灣也在2008年,將鋸鰩科(Pristidae)所有種列為保育類野生動物,原則禁止輸出入及買賣。2022年世界自然保育聯盟(IUCN)進一步將鋸鰩評定為極危(CR)物種,顯示在全球面臨極高的滅絕風險。

鋸鰩共兩屬五種,包括僅一屬一種的鈍鋸鰩(Anoxypristis cuspidata),以及另一屬四種:櫛齒鋸鰩(Pristis pectinata)、後鰭鋸鰩(Pristis zijsron)、昆士蘭鋸鰩(Pristis clavata)、鋸鰩(又稱大齒鋸鰩,Pristis pristis)。

國立高雄科技大學水產養殖系副教授何宣慶指出,此次查獲的鯊魚劍大多來自鈍鋸鰩。相較於其他四種鋸鰩,鈍鋸鰩的吻部基部約有四分之一沒有鋸齒,方便拿握,因此常被用來製作鯊魚劍。另查扣兩支超過1公尺長的大齒鋸鰩吻部。這些鋸鰩產製品切面清晰可見生物孔,吻部也有細小如斑點的感覺孔,這些都是生物痕跡,仿製品難複製。

高科大軟骨魚資源永續研究中心主任蔡文沛也期盼,扣查的鯊魚劍未來能開放供學界研究使用,進而建立查緝樣本資料庫,並透過DNA序列分析,結合國際基因資料庫比對,深入掌握鋸鰩來源,以及鋸鰩生物族群的遺傳特性,作為後續保育策略與執法行動的重要科學依據。

海保署、海巡署聯手 斬斷鯊魚劍非法網上販售

海委會2018年成立以來,海巡署有兩次大規模的鯊魚劍網路查緝行動。2021年首次行動查獲170支鯊魚劍、4袋鋸鰩牙齒、2支獨角鯨牙、2支獨角鯨牙切段以及8支象牙,是史上查扣最大宗的海洋保育類製品違法販售。今年行動則查扣了37支鯊魚劍、86顆鋸鰩牙齒及2支象牙。這兩次非法販售足跡皆遍及全台。

海巡署偵防分署北門查緝隊組主任林彥慶在記者會上鉅細靡遺地陳述此次查緝過程:網售照片經屏東科技大學鑑定為保育類鋸鰩後,海巡進行誘捕偵查,喬裝買家聯繫、面交,追蹤Facebook用戶帳號與IP位置,並深入分析涉案帳戶與資金流向,同時到相關處所現場蒐證,研判鯊魚劍可疑藏放處。

海委會主委管碧玲建議,宮廟與信眾可改用金屬、木質等友善材質的鯊魚劍替代品,沒有買賣,就沒有傷害,「讓保育成為推動文化朝向更永續的未來」。

海保署表示,由於鋸鰩科產製品尚未公告需辦理登記,因此民眾若為合法取得並僅「自行收藏」,且未涉及買賣或公開陳列展示,則不違反《野生動物保育法》。不過,若將收藏的鋸鰩鯊魚劍擺放在廟宇或在宗教活動中使用,因屬於公共場所,就必須向各縣市政府主管機關提出申請。

此次查獲的鯊魚劍大多來自鈍鋸鰩,根據國際鋸鰩保育協會(Sawfish Conservation Society)網站介紹,鈍鋸鰩全長約3–4公尺,是鋸鰩中體型最小的種類之一,主要棲息於印度洋和西太平洋。而體長至少7公尺以上的大齒鋸鰩,則是體型最大的鋸鰩,分佈橫跨大西洋、印度洋與太平洋。網站上還有五種鋸鰩的詳細辨別特徵與更多生態資訊。

- 記者:環境資訊中心 特約記者黃小莫 高雄報導

- 更多生活新聞 »