500萬老屋成地震隱憂 災防計畫缺整合能力

全台超過30年老屋逾500萬戶,成為地震災害的高風險住宅。圖為台南市楠西區,受0121嘉義大埔地震影響的受災戶。(圖/記者王郁勳攝)

[NOWnews今日新聞] 緬甸發生7.7強震,造成逾千人死傷,連遠在千里之外的泰國也感到地震的威力,正在興建中的大樓直接雪崩式倒塌。怵目驚心的畫面,讓身在台灣的民眾也擔心,下一個強震會不會就發生在我們的家園?既然天災無法抵擋,我們該如何把人禍的因素降到最低?

根據內政部2024年第4季統計,全台933.7萬住宅中,屋齡30年以上高達515.3萬戶,占比達55.19%。這些住宅都在921地震之前蓋好,不受耐震法規所規範,成為台灣遭遇強震最大的隱患。

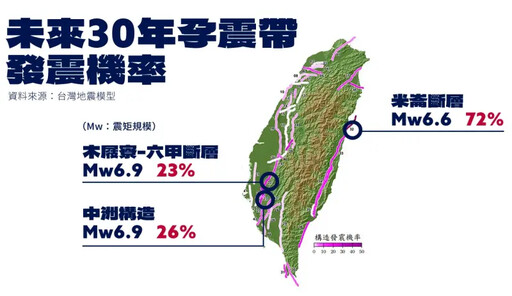

經濟部地質調查及礦業管理中心2021年更新調查結果,全台共有36條活動斷層;台灣地震模型則算出未來30年,花蓮米崙斷層發生規模6.6地震機率高達72%,位在台南的中洲構造與木屐寮、六甲斷層,發生規模6.9強震機率也有23%至26%。

國家地震工程研究中心(下稱國震中心)合聘研究員、雲林科技大學營建工程系副教授邱聰智指出,面對近500萬戶老屋,當務之急是如何有效率地挑出潛藏致災性的建築。這些老房子不可能全部拆掉重建,政府應該鼓勵民眾,以經濟快速的方式做耐震補強工程。

弱層補強3方案 最高補助450萬元

邱聰智說,民眾可上國震中心的「街屋耐震資訊網」,填寫地址、一樓的樑柱數、牆壁、樓層數,系統會估算建築物的重量、判斷耐震係數。邱聰智表示,這套快速篩檢的方式,方便讓民眾查詢自家是否需要提升耐震程度,目前僅提供5層樓以下建築供查詢,國震中心正在研擬改版,將來擴大到大樓也能提供篩選計算。

萬一建物評估需要耐震補強,政府也有ABC三方案提供補助。方案A針對軟弱層施作耐震補強措施,方案B則不只補救軟弱層,更能達到法規標準耐震力8成以上,2者補助金額最高450萬元。方案C則針對透天厝如遭震損提供協助,補助上限為50萬元。

銘傳大學都市設計與永續發展系教授邵珮君表示,無論走防災型都更或危老重建,都會面臨產權複雜或金額龐大等問題,選擇弱層補強,可在3至6個月內施作完畢,對民眾來說較經濟實惠。

國家災害防救科技中心諮詢委員、東華大學副校長張文彥認為,台灣地震預警系統發展進步,但不易推廣到民眾端,他建議政府應該推動韌性建物標章、甚至考慮立法強迫部分大樓裝設地震儀。張文彥解釋,一旦發生地震,地震儀連線國震中心,自動監控建物搖晃頻率,透過頻譜分析可偵測到結構物內部是否產生損傷。

政府推「全社會防衛韌性」 卻「各做各的」恐拖累救災效率

檢測建物只是災防政策的第一步,政府又做了哪些準備,應付災害來臨?行政院自2003年起擬定「協助直轄市、縣(市)政府強化地區災害防救計畫3年中程計畫」,2009年起再推動「災害防救深耕5年中程計畫」(簡稱深耕第1期計畫),規劃至今已進行到第3期,結合民間資源、22縣市、367鄉鎮市區公所參與。2024年賴政府更推出「全社會防衛韌性」概念,不分自然災變或戰爭,都要確保政府運作與社會安定。

但邵珮君直言,戰爭與災害是不一樣的境況與因應思維,她舉日本評估南海海槽大地震為例,2次海嘯恐造成沿海30萬人死亡,因此算出熱區、盤點建物耐震程度、規劃避難路線、收容所,中央提出KPI由地方執行推動。邵珮君說,全社會防衛韌性委員會應該要有這樣的思維與操作機制,否則中央不知道重點在哪裡。

邵珮君2023年參與內政部計畫,規劃部會之間震災精進對策,坦言政府本位主義濃厚。2000年制訂的《災害防救法》第三條將各種災害分配到各部會負責,但災害發生往往需要各部會通力合作調度資源。邵珮君說,災害管理是整合科學,部會過於本位,各做各的,將會拖累救災效率。

政府像是一部大機器,面對地震應該要有更靈活的手腳,空有計畫或演習而缺少橫向聯繫,難保災難來臨而不會當機失靈。

相關新聞

震殤週年7/防災即國防!內政部次長馬士元揭3大佈局藍圖

震殤週年8/台灣防災最後拼圖 借鏡日本建倉庫與公園

震殤週年1/「全區修復恐需10年」NOWnews直擊太魯閣仍滿目瘡痍

- 記者:nownews

- 更多生活新聞 »