硬碟再見,Hybrid讓你效能與荷包兼得

什麼東西都要「Hybrid」一下,是時下流行趨勢,而且不侷限在汽車上。電腦能夠和這字眼產生關聯的地方,現階段就屬儲存裝置,起源更能回溯到5~6年前之久。除了硬碟機廠商推出固態混合式硬碟機,磁碟控制器廠商也注意到這項大趨勢,開始提供自組混合式儲存系統的功能。也就是說,最低只要「零元」花費,就可以玩效能與荷包兼顧的混合式儲存系統,不用再癡癡等待硬碟機廠商推出新品。

傳統硬碟5年內消失

這不是危言聳聽,打從Microsoft提出以快閃記憶體為傳統硬碟機加速那一刻開始,就為硬碟機的未來奠定新面貌。固態硬碟並不是讓傳統硬碟機消失的主因,但可以說固態硬碟的崛起,加快傳統硬碟機型態轉變步伐,下一站就是固態混合式架構。

事實上,Coughlin Associates、Objective Analysis等市場研究機構,都指出5年市場將以固態混合式硬碟為主流,Seagate也透露在這段時間內,全產品線都將轉向混合式架構設計。目前除了大家熟悉的Seagate,率先推出Momentus XT這款2.5吋實體產品之外,包含WD等廠商在內,也在稍早前陸續投入混合式產品研發行列。

硬碟廠勢力重組

從幾大硬碟機廠近來的動作不難發現,WD不僅在今年度收購另一傳統硬碟大廠Hitachi GST,2009年也曾經由併購嵌入式固態硬碟廠SiliconSystems的方式,提升快閃式記憶體架構產品的技術能力與經驗。無獨有偶,原本和Samsung攜手合作跑在前頭的Seagate,上個月正式併購Samsung硬碟事業部門,頓時從夥伴變成姻親關係。其中但書是延伸並強化雙方既有的專利交叉授權協定,並確保快閃記憶體長期採購來源無虞,以確保跨入混合世代的實力。

有SSD何需Hybrid?

談到混合式硬碟,想必大家都有不同看法,即便是編輯團隊也如此。筆者有一派朋友認為,既然有足夠預算購買固態硬碟,何必考慮混合式硬碟,甚至是土砲自製混合裝置,拿固態硬碟當系統開機碟不就得了!這麼說確實有道理,不過矛盾的地方在於,每個人系統碟的容量需求不一,假使常用軟體容量大於消費能力範圍,這樣的想法就無法成立。

當然了,常用、重要應用軟體安裝在固態硬碟,其餘部份擺放在硬碟機上,也是一種行之有年的玩法。前提是要能夠忍受維護管理的不便,尤其在重灌系統的時候,還得手動清除硬碟機上面的程式。說來說去都是錢的問題,固態硬碟每GB儲存成本高達60元以上,如果能一步攻頂,誰還會無聊的去找替代方案?

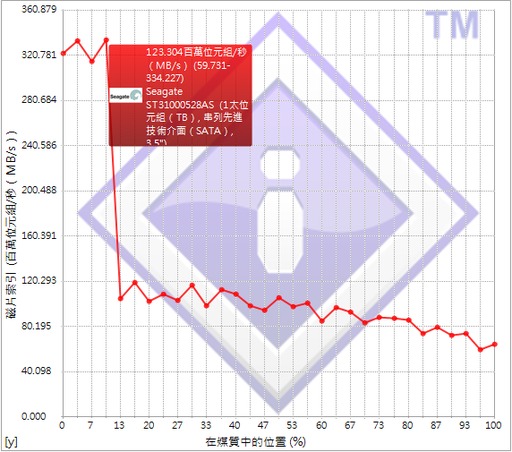

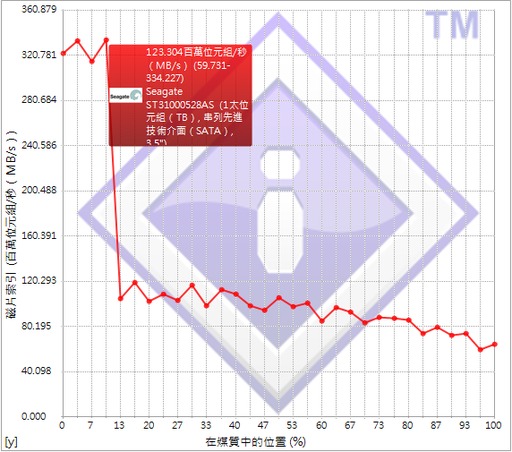

固態硬碟在混合架構裡扮演的角色,就像第二階段緩衝快取記憶體,因此效能測試曲線開頭速度很高,之後會降到和傳統硬碟相近。

固態硬碟在混合架構裡扮演的角色,就像第二階段緩衝快取記憶體,因此效能測試曲線開頭速度很高,之後會降到和傳統硬碟相近。

價格優勢成就Hybrid

以編輯部使用經驗為例,筆者個人工作系統碟空間並不超過30GB容量,花3,000元就可以買到效能和肚量都滿意的機種,消費總金額還算能夠接受與負擔。反觀另一位同事,測試平台程式資料量高達80GB以上,理想選擇是要價至少7,000元的120GB機種。這樣比較一來一往就差了4,000元,即便中高容量機種的每單位儲存成本略低些,但掏錢出來的感覺,總金額高的那款絕對比較痛。

這時候將腦筋轉個彎,以40GB容量固態硬碟,搭配3.5吋、7200RPM、500GB容量效能型硬碟機,土砲自製Hybrid架構最低消費額4,400元不到。實際換算下來每GB儲存成本約為8.8元,雖然是硬碟機的3倍多,仍然比固態硬碟平均60元以上划算。這樣不僅省下約3,000元白花花鈔票,還有500GB空間可以存放資料,混合式裝置的優勢再明確不過。

傳統硬碟5年內消失

這不是危言聳聽,打從Microsoft提出以快閃記憶體為傳統硬碟機加速那一刻開始,就為硬碟機的未來奠定新面貌。固態硬碟並不是讓傳統硬碟機消失的主因,但可以說固態硬碟的崛起,加快傳統硬碟機型態轉變步伐,下一站就是固態混合式架構。

事實上,Coughlin Associates、Objective Analysis等市場研究機構,都指出5年市場將以固態混合式硬碟為主流,Seagate也透露在這段時間內,全產品線都將轉向混合式架構設計。目前除了大家熟悉的Seagate,率先推出Momentus XT這款2.5吋實體產品之外,包含WD等廠商在內,也在稍早前陸續投入混合式產品研發行列。

硬碟廠勢力重組

從幾大硬碟機廠近來的動作不難發現,WD不僅在今年度收購另一傳統硬碟大廠Hitachi GST,2009年也曾經由併購嵌入式固態硬碟廠SiliconSystems的方式,提升快閃式記憶體架構產品的技術能力與經驗。無獨有偶,原本和Samsung攜手合作跑在前頭的Seagate,上個月正式併購Samsung硬碟事業部門,頓時從夥伴變成姻親關係。其中但書是延伸並強化雙方既有的專利交叉授權協定,並確保快閃記憶體長期採購來源無虞,以確保跨入混合世代的實力。

有SSD何需Hybrid?

談到混合式硬碟,想必大家都有不同看法,即便是編輯團隊也如此。筆者有一派朋友認為,既然有足夠預算購買固態硬碟,何必考慮混合式硬碟,甚至是土砲自製混合裝置,拿固態硬碟當系統開機碟不就得了!這麼說確實有道理,不過矛盾的地方在於,每個人系統碟的容量需求不一,假使常用軟體容量大於消費能力範圍,這樣的想法就無法成立。

當然了,常用、重要應用軟體安裝在固態硬碟,其餘部份擺放在硬碟機上,也是一種行之有年的玩法。前提是要能夠忍受維護管理的不便,尤其在重灌系統的時候,還得手動清除硬碟機上面的程式。說來說去都是錢的問題,固態硬碟每GB儲存成本高達60元以上,如果能一步攻頂,誰還會無聊的去找替代方案?

價格優勢成就Hybrid

以編輯部使用經驗為例,筆者個人工作系統碟空間並不超過30GB容量,花3,000元就可以買到效能和肚量都滿意的機種,消費總金額還算能夠接受與負擔。反觀另一位同事,測試平台程式資料量高達80GB以上,理想選擇是要價至少7,000元的120GB機種。這樣比較一來一往就差了4,000元,即便中高容量機種的每單位儲存成本略低些,但掏錢出來的感覺,總金額高的那款絕對比較痛。

這時候將腦筋轉個彎,以40GB容量固態硬碟,搭配3.5吋、7200RPM、500GB容量效能型硬碟機,土砲自製Hybrid架構最低消費額4,400元不到。實際換算下來每GB儲存成本約為8.8元,雖然是硬碟機的3倍多,仍然比固態硬碟平均60元以上划算。這樣不僅省下約3,000元白花花鈔票,還有500GB空間可以存放資料,混合式裝置的優勢再明確不過。