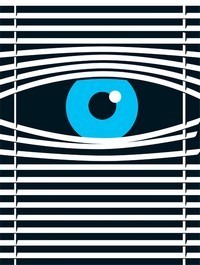

巨量資料下誰有隱私?

重點提要

■隱私未死。只是在網路時代,選擇如何看待隱私將大為影響未來。我們應避免以「得與失」來談隱私,也就是放棄越多隱私就能得到越多好處。這些好處經常被誇大了。

■我們不應該強迫每個人遵守單一的隱私倫理,而是應該允許每個人能從不同的隱私程度中,選擇自己所要的。

■個人資料價值化可讓人們掌控自己的資料、選擇自己要的隱私程度,同時資料變得昂貴也能防止企業與政府無節制地搜括及探勘。

欲釐清一個複雜難解的議題,通常有效的第一步是認清真相。但是就隱私問題而言,真相卻對我們關上大門。那些剝奪我們隱私的人,無論是政府或商業機構,都希望我們不要窺探他們的隱私。例如美國國家安全局(NSA)始終不願透露其大規模監控作業的完整內容,即使最近前NSA技術承包商員工史諾登(Edward J. Snowden)洩密,我們對真相仍然只有概略的了解。

今日世界沒有一個人能完全掌握誰取得了誰的什麼資料。某些組織(例如NSA)知道的遠比任何人都多,但即使是他們,也無法全盤掌握商業和政府組織運用了哪些演算法來處理個人資料,或產生了什麼效果。

今日世界沒有一個人能完全掌握誰取得了誰的什麼資料。某些組織(例如NSA)知道的遠比任何人都多,但即使是他們,也無法全盤掌握商業和政府組織運用了哪些演算法來處理個人資料,或產生了什麼效果。

【全文未完,完整內容請見《科學人》第143期(2014年1月號);版權所有,轉載請註明出處。】