茶人茶事╱宋徽宗「七湯點茶」重現江湖 北苑貢茶風華再起

[周刊王CTWANT] 打開中國數千年的品茗歷史,從最早把茶「生採藥用」或「熟煮當菜」的「吃茶」方式,到唐代中葉蒸熟並緊壓成團的「團餅茶」,使用時搗碎、磨粉、沖水、拌勻後品飲的「煮茶法」,至宋代改為茶末置入茶盞,以沸水注入加以擊拂,產生泡沫後再飲用的「點茶法」。直到明太祖朱元璋廢「團茶」成為唯一「貢茶」,散茶成為主流,而直接抓一撮茶葉入壺,並以開水沏泡飲用,稱為「瀹茶法」流傳至今。

儘管宋代點茶東傳日本後發揚光大成為「茶道」,卻在明代逐漸式微,甚且一度消失在華夏舞台。所幸近年兩岸都有茶人積極投入,矢志重現宋代點茶的輝煌。就我所知,在台灣致力推廣或示範教學的就有「中華點茶文化藝術推廣協會」創會會長李國平、人稱「貝勒爺」的郭永信、「茶藝春秋」的唐文菁等多位,許多茶藝團體也紛紛跟進。

對岸更不乏箇中高手,例如台北某茶館就曾邀請北京專精點茶的「觀合大師」張志剛來台開課傳授點茶技藝,學費每堂6,000元依然爆滿。而去年我在武夷山「海峽兩岸茶業博覽會」茶文化區推出的「宋代點茶VS當代點茶」活動也深受歡迎。此外點茶所用之建盞(東傳日本後稱天目碗)在兩岸陶藝界也早已風起雲湧,甚至登上今年大阪世博會。顯然宋代點茶已風雲再起,作為茶藝復興重要一環了。

不過,儘管宋朝製茶「朝採即蒸」、「即蒸即焙」,係不經萎凋與發酵的綠茶,而宋徽宗《大觀茶論》所載「白茶」也應非今日輕發酵的白茶。但經我多方觀察,就算是用石磨研磨且經「過篩」的高檔綠茶或日本抹茶,也很難「點」出宋徽宗「七湯點茶法」所描述的從「結靄凝雪」、「乳點勃然」至「乳霧洶湧」,使茶湯表面形成綿密的乳狀泡沬,且如洶湧的浪花般達到「咬盞」效果的茶湯。因此觀看觀合或郭君點茶,所使用均為當今福鼎白茶研磨而成的茶粉,而非綠茶。

其實宋代皇室點茶所用「龍團鳳餅」,堪稱中國茶葉史上最璀璨的一頁。由於採福建北苑產的鮮嫩茶芽精製壓印而成,作為貢茶的極上品,並非一般平民百姓所能擁有,學者多以「北苑貢茶」稱之。點茶前必須先碾成粉末再置入茶盞,以沸水注入茶湯再以茶筅擊拂,使茶湯呈現當時文人推崇的白色「湯花」,如元代李德載《贈茶肆》陽春曲所述「噴雪浮甌面」。

只是作為古代貢茶的龍團鳳餅早已不在,留下以毛筆勾勒的宋代《龍鳳團茶圖譜》也很難為今人拼湊出完整的輪廓吧?所幸皇天不負苦心人,就在我受邀武夷山演講的去年深秋,傳說中近年精研古籍、不斷揣摩試煉,終於成功復原北苑貢茶「龍團鳳餅」的第一人--深居武夷山的劉瑞君居然出現眼前與我相識,可真是「踏破鐵鞋無覓處」了。

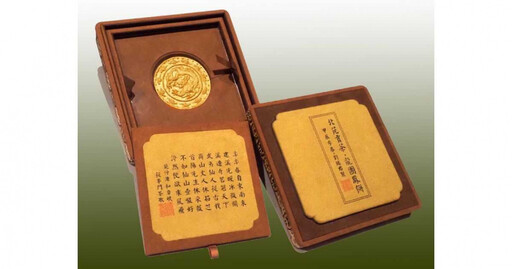

為了解開我的疑惑,我與李國平特別聯袂拜訪他的工作室,除了深入採訪,也完整攝得他所製作的每一枚龍團鳳餅,包括足以媲美宋代皇室的精緻錦盒,以及貼有金箔的奢華團餅等。

龍團鳳餅因表面印有凹凸龍或鳳的圖形紋飾而得名,又稱龍鳳茶、龍團鳳餅、建溪官茶等,有些甚至以純金鏤刻金花點綴,可說奢華之至。且先後有龍鳳團、小龍團、密雲龍、龍團勝雪等幾十個品種,鼎盛時有官私茶焙高達1,366處。製作方式係將茶膏壓在模具而成蒸青團茶,宋徽宗趙佶的《大觀茶論》說:「本朝之興,歲修建溪之貢,龍團鳳餅,名冠天下。」

根據蔡襄《茶錄》、趙汝礪《北苑別錄》、宋徽宗《大觀茶論》等古籍所述,宋代北苑採摘時間是在驚蟄前後、太陽升起之前,之後再經採擇、揀芽、蒸芽、壓黃、研膏、造茶、過黃等七道複雜工藝,使得葉綠素大量失去,因而點出來的茶不似日本抹茶的綠,而是乳白色、有乳濁感的白。此外史書記載蔡襄改制後的茶餅花式也各不相同,包括方形、圓形、半圓形、橢圓形、花瓣形、多邊形等。

作為武夷山大紅袍的原住民茶人,劉瑞君說他於2013年開始研習復原龍團鳳餅,至今已有12年之久。2023年所作龍團鳳餅就為「中國國家版本館」、「中國茶葉博物館」等單位收藏,顯然已獲官方正式認證。不僅製作技藝與宋代完全相同,採茶與製作選擇的節氣也同樣在驚蟄開山。他說貢茶的製作是宋代茶葉加工的最高技術合成,以一己之力復原一個古代皇家貢茶,花費的精力工時之浩大絕非外人能想像,十多年來耗盡武夷岩茶的收入投入古法宋茶的研習復原中,令人深深感佩。而能夠「將典籍裡的茶再次復原,以具象活態的形式傳承」,就是最大的意義。

龍團鳳餅在宋代作為皇家專貢,地位自是高不可攀,據說北宋歐陽修曾獲賜一塊完整的小團餅,視作他入朝為官二十多年的「殊榮」而始終不捨得喝,只偶爾取出觀賞或展示賓客。史籍有云「凡二十餅重一斤,其價值金二兩,然金可有而茶不可得」,顯然龍團鳳餅的製作無論古今都所費不貲,而劉君所作應該也「其貴如金」吧?(編按:宋代點茶與龍團鳳餅將於9月20日台北松菸舉辦之「台灣珍稀茶葉博覽會」示範展出。)

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多生活新聞 »