從影史經典到保育難題:《大白鯊》掀起50年的波瀾

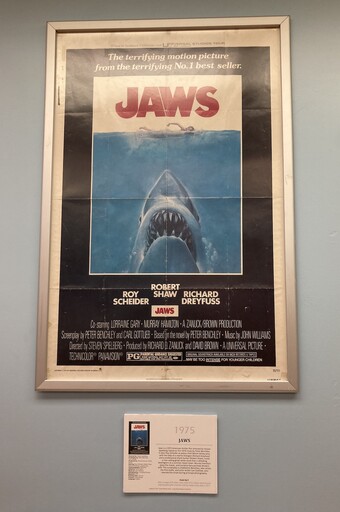

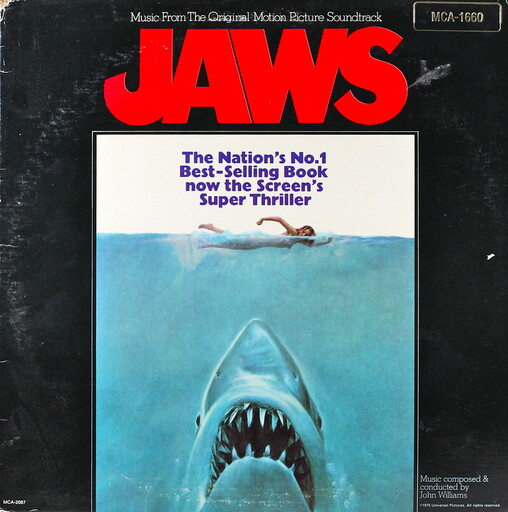

1975年6月20日上映的電影《大白鯊》(Jaws)可謂好萊塢暑期強檔片的始祖,儘管曾有起伏,仍穩居全球影史票房排行榜。電影講述美國新英格蘭一座虛構的濱海小鎮,接連遭到一隻大白鯊攻擊,劇情緊張刺激、張力十足。

然而,過去50年來,真正遭受攻擊的對象其實是鯊魚。2021年《自然》(Nature)期刊某篇研究指出,自1970年以來,鯊魚及鯊魚的近親族群數量下降超過七成,其中約有三分之一已經受脅。

鯊魚數量下降究竟有多少是受到電影《大白鯊》的影響?目前專家看法不一,但即使是對此持保留態度的學者,也認為這部片對鯊魚的刻劃不符事實,且或多或少對鯊魚的族群數量與保育狀況造成了負面影響。

知名鯊魚專家杜維(Nick Dulvy)是加拿大西門菲沙大學研究海洋生物多樣性的教授,也是2021年《自然》期刊鯊魚研究的共同作者。他告訴《mongabay》:「《大白鯊》合理化殺害鯊魚的行為,也抹煞了鯊魚保育的理念⋯⋯這部片可能是過去半世紀全球鯊魚數量銳減的極大因素之一。」

散播恐懼與刻板印象的代價

《大白鯊》改編自1974年同名小說,電影和原著都未呈現鯊魚種類的多樣性。其實全球約有數百種鯊魚,大小差距極大,比如侏儒燈籠鯊(Etmopterus perryi)體長就不到20公分,但鯨鯊卻可長達18.8公尺 。

電影故事將大白鯊(Carcharodon carcharias)塑造成嗜食人肉的「殺人魔」,進一步引發大眾對海洋乃至湖泊與泳池的恐懼。

倫敦的恐懼症治療專家瓊斯(Christopher Paul Jones)指出,恐懼症往往源自於情感連結,而非事實。他接觸不少個案發展出對鯊魚的恐懼。他的一位老師曾告訴他,《大白鯊》上映後,恐鯊的案例也驟然上升。

瓊斯也指出,《大白鯊》借助鯊魚視角、緊張配樂與不斷逼進的「終極掠食者」形象,成功引發強烈的恐懼感。

然而,《大白鯊》對鯊魚的刻劃完全不符現實,鯊魚每年造成的人命傷亡其實相當罕見。在電影中,海洋生物學家胡柏(Matt Hooper)(Richard Dreyfuss飾)稱片中的兇猛鯊魚為「流氓鯊魚」(rogue shark),意指專門獵食人類的異常鯊魚。不過,杜維與其他專家皆認為這種說法缺乏科學根據。

澳洲雪梨大學公共行政學系副教授佩平奈夫(Chris Pepin-Neff)研究《大白鯊》對社會觀感的影響已近20年,他表示:「這種論點毫無依據。」

佩平奈夫指出,《大白鯊》對鯊魚族群「影響甚鉅」,而所謂「流氓鯊魚」理論可追溯至20世紀中期,最初由南澳外科醫師科普爾森(Victor Coppleson)提出。去(2024)年南澳當地政府,甚至借此提議大規模捕殺鯊魚,但最終未獲通過(澳洲鯊魚管理政策長期以來飽受爭議)。

電影故事背景所在地麻薩諸塞州,美國國家海洋漁業局的鯊魚生物學家史寇馬爾(Greg Skomal)指出,《大白鯊》上映後曾掀起一股「捕鯊熱」。他在受訪時表示,自己曾於1980至1990年代期間,走遍整個新英格蘭地區,到各地獵捕鯊魚的比賽中,蒐集研究用的鯊魚樣本。

不過,史寇馬爾對於《大白鯊》是否對鯊魚族群造成重大衝擊持保留態度。他指出,在電影上映前,政府主導的鯊魚撲殺行動與娛樂性捕鯊活動早已存在,只是規模較小;而大眾對鯊魚的恐懼也早就根深柢固,電影只是「喚起」了這種恐懼。

無論如何,撲殺行動與娛樂性捕鯊活動,僅占全球鯊魚死亡數量極小的比例。根據史寇馬爾及多位受訪的專家,導致鯊魚族群銳減的主因,其實是商業捕撈。2021年《自然》期刊的鯊魚研究就指出,自1970年以來,全球漁業捕撈強度提高了18倍,造成鯊魚與鰩魚族群驟減,每年估計約有1億條鯊魚被捕殺。

商業捕撈造成的鯊魚死亡,是否與《大白鯊》有直接關聯,至今仍難以確定,專家也看法不一。

英國保育組織「鯊魚信託基金會」(Shark Trust)執行長考克斯(Paul Cox)表示,《大白鯊》強化了「對鯊魚極為狹隘的刻板印象」,並感嘆:「大眾至今仍透過這部電影的視角來看待鯊魚。」

不過他也指出,導致鯊魚面臨威脅的主因:「是全球對鯊魚產品日益上升的需求以及漁業管理失當,對我來說目前並沒有明確證據顯示這些問題可歸咎於電影本身。」

在1960至1970年代,商業捕撈技術快速發展,大幅提高大量捕撈海洋生物的能力。接下來的數十年間,中國中產階級快速崛起,對魚翅這種傳統珍饈的需求也水漲船高。

儘管近15年來,中國魚翅消費有所下降,但全球對鯊魚的整體需求仍持續上升。雖鯊魚肝油和鯊魚皮有一定的市場,但真正提高需求的還是鯊魚肉。某些種類的鯊魚肉,如灰鯖鮫(Isurus oxyrinchus)的肉,被視為搶手的高檔食材,價格昂貴;而其他種類的鯊魚肉則被作為廉價的蛋白質來源,例如在巴西南部,鯊魚肉被稱為「cação」,多數消費者並不知道那其實是鯊魚肉。

此外,商業捕撈的鯊魚原本多屬「混獲」,意即並非刻意捕捉,而是在捕撈其他魚種時意外捕獲。但隨著傳統漁獲資源日益枯竭、管理法規日趨嚴格,越來越多漁業公司轉而為了商業利益主動捕撈鯊魚。

儘管英、美、歐盟、南非、澳洲等政府已有改進鯊魚保護措施,但整體現況依舊令人擔憂,鯊魚保育的爭議與討論仍持續發酵。

杜維認為,《大白鯊》將鯊魚妖魔化、合理化殺害鯊魚的行為,阻礙了各國與國際組織鯊魚保育政策的發展。畢竟,對多數人而言,對鯊魚的唯一印象往往來自《大白鯊》,這種恐懼心理也讓鯊魚保育顯得可有可無。

佩平奈夫更指出所謂的「掠食者政策悖論」,「你要如何保護一個可能傷害民眾的物種?」

杜維與佩平奈夫皆認為《大白鯊》及其他與鯊魚相關的大眾媒體,如探索頻道(Discovery)自1988年起播出的《鯊魚週》(Shark Week)這類帶有聳動色彩的節目,對鯊魚保育並無實質助益。

佩平奈夫表示,沒有《大白鯊》,就不會有《鯊魚週》,早在1992年,《美國文化期刊》(Journal of American Culture)便有論文探討兩者之間的關聯。《大白鯊》不僅推出三部續集,還催生許多鯊魚恐怖片,例如《水深火熱》(Deep Blue Sea)、《巨齒鯊》(The Meg),甚至還出現《風飛鯊》(Sharknado)這類描寫鯊魚龍捲風的災難片。

佩平奈夫也強調,《大白鯊》仍深深影響著大眾對鯊魚的印象,不過已有不少人在努力扭轉現況。他與其他專家主張,所謂「鯊魚攻擊」(shark attack)一詞經常被誤用,實際上多數鯊魚並不會主動攻擊人。為了導正觀念,近年來某些政府單位與媒體,包括《紐約時報》,已逐漸調整相關用詞。

反思與翻轉:鯊魚保育的曙光

1995年,《大白鯊》原著作者暨電影共同編劇班奇利(Peter Benchley)曾表示:「若要重拍《大白鯊》,鯊魚不應再是反派,而是受害者,畢竟世界上真正受壓迫的並不是人類,而是鯊魚。」班奇利在2006年去世前,始終不遺餘力地投入鯊魚保育工作。

其他參與《大白鯊》製作的人員,也有不少人日後投身鯊魚保育。其中包括攝影師泰勒(Valerie Taylor),她在1980年代初期為灰鯊(Carcharias taurus)發聲,也讓灰鯊成為全球最先被列入保育名單的的鯊魚。擔任《大白鯊》科學顧問的康帕尼奧(Leonard Compagno),努力推動南非的大白鯊保育行動,促成1991年具有劃時代意義的法案,後來其他國家也紛紛效法。

導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)曾坦言,為《大白鯊》對鯊魚族群造成的影響感到遺憾。「我至今仍會感到害怕的事,不是被鯊魚吃掉——而是牠們好像對我有怨氣。」(由史匹柏創立的製作公司今年將推出一部關於這部電影製作過程的紀錄片。)

《大白鯊》的粉絲也開始正視這部電影帶來的影響。《大白鯊》影迷社群《大白鯊日報》(The Daily Jaws)負責人威廉斯(Ross Williams)認為,《大白鯊》將鯊魚刻劃成「殘暴掠食者」,造成不少嚴重後果。

威廉斯坦言:「《大白鯊》是一部經典電影,但其影響也伴隨著責任。」「承認這部電影帶來的傷害,並不是要取消這部片,而是從更完整的脈絡來理解這部片。我們愛《大白鯊》的藝術與文化意義,也透過這部片宣導正確的科學觀念,讓大家認識鯊魚。」若真正熱愛一件事,就必須願意看清缺點,並以這份理解為動力,帶來正向的改變。」

威廉斯也補充道:「《大白鯊日報》社群成員包含科學家、保育人士、潛水員與影迷,他們把原本對鯊魚的恐懼和迷戀轉化為倡議力量。」

多數受訪的專家都指出,《大白鯊》確實引發不少人對鯊魚產生興趣,也促成某些正向的改變。有些人可能還因此立志成為海洋科學家。畢竟片中主角們,就有一位是海洋生物學家,儘管他提出的科學論點有待商榷,但觀眾也不一定有所察覺。

話雖如此,時代正在改變,大眾對鯊魚的觀念已慢慢改善,所謂的「大白鯊效應」也逐漸淡化。史寇馬爾指出,現在已有越來越多輿論壓力,反對舉辦過去一度盛行的捕鯊比賽:「現在不論是在紐澤西州,還是緬因州,連一場釣鯊比賽都看不到了。」

- 記者:環境資訊中心綜合外電;李明真 編譯;賴晁翔 審校;稿源:Mongabay

- 更多生活新聞 »