台灣史上第三次發布海嘯警報 西南、東南海域波高最高

【7/31 13:20更新】根據朝日新聞,日本氣象廳31日上午解除部分地區的海嘯警報,剩下北海道到千葉一帶、東京、鹿兒島等地區的警報尚未解除。日本內閣官房長官林芳正則在記者會上表示,本次海嘯造成1人死亡、10人受傷。死者為三重縣一名50多歲的女性,在開車疏散的路上遭遇事故身亡。

俄羅斯堪察加半島東部外海今日上午7點25分發生規模8.7地震。台灣中央氣象署在中午11點40分發布海嘯警報,約於下午13點18分開始影響台灣,提醒沿海地區民眾提高警覺。綠島有居民收到警報後,帶上防災包離開海邊的住家,往高處防範。日本氣象廳則在今天上午9時左右發布「海嘯注意報」,並未造成傷亡,而網上流傳「千葉縣有四頭鯨魚因海嘯擱淺」也被證實與海嘯無關。

下午13點抵台 南部海域預估一級海嘯

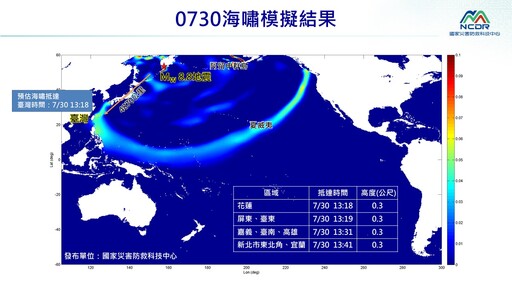

氣象署預估,海嘯波約在下午13點19分抵達台灣東南沿海地區,預估0.3至1公尺;大約下午13點31分抵達台灣西南沿海地區,預估浪高0.3至1公尺;其餘沿海地區預估浪高小於0.3公尺。

氣象署提醒民眾,波高0.3公尺以上就是一級海嘯,人車就會被沖倒。建議避免沿海活動,往內陸、往高處跑,找到堅固物、緊抓牢固。

氣象署地震測報中心主任吳健富解釋,海嘯波移動速度會受海洋深度影響,深度越深,波移動越快。東部海床深度較深,海嘯波可以高速移動,「近乎噴射機速度」,所以東部海域會先到。海嘯高度也受地形影響,東南、西南部沿海地區地勢平緩,前方海嘯波會減速,但後方海嘯持續前進,就會造成海嘯高度堆高。

今天中午,中央災害應變中心也首次針對海嘯開設,提醒海嘯影響西南、東南部沿海地區,對離島如綠島、蘭嶼、小琉球的衝擊較大,提醒民眾加強防範。

綠島居民拿起防災包 上山避難

綠島居民小葉的家位處海邊,「走10秒就到」,當他收到海嘯警報後,立即從房間拿出防災包,出門前還問AI是否需要把家中電源拔掉。他坐上機車,騎到100多公尺高的小長城步道,並在涼亭看海。現場也有約10人走到山上「避難」。

他估計海浪拍岸不會超過10公尺,在涼亭即使躲一個晚上,亦不用淋雨,加上附近有乾淨水源,定能捱過一段時間,「最重要是這裡風景超好!哈哈哈!」

這個防水防災包內,放了證件、護照、雨褲等,還有清水和凍乾包,「是白醬干貝飯!加水就可以吃!」準備防災包,緣於早前7月5日世界末日預言,她遂開始研究海嘯形成和綠島逃難路線,亦把這次經驗當為練習,「但這次看起來也沒比平常瘋狗浪大。」

國內史上第三次 海嘯警報怎麼判讀? 海嘯跟浪有什麼不同?

氣象署地震中心主任吳健富表示,台灣過去發布過兩次海嘯警報,分別是2011年3月11日東日本大地震,以及去年的403花蓮地震。

吳健富解釋,國內有分海嘯消息、海嘯警訊、海嘯警報三種。如果海嘯發生在遠地,由國外傳來通知,就會發布海嘯消息先告知民眾。隨著海嘯波逐漸遞移,如果3~6小時可能會抵達台灣沿海,就會發布海嘯警訊。若預估海嘯達到一級以上,確定會在3小時內抵達,就會發布警報,提醒民眾撤離。

好奇的網友今日齊聚在各大海岸影像直播「線上觀浪」,地震中心官員說,0.3公尺以下的海嘯難用肉眼察覺。但仍要注意的是,海嘯波高不是判斷災害的唯一依據,在平時就會發生海水倒灌的低漥地區,可能波高很小的海嘯,就會造成很高的溢淹水位,仍須注意防範溢淹地形。氣象署也提醒,海嘯不一定只有一波,民眾務必等收到海嘯警報解除,再返回沿海地區。

此外,民眾容易誤會海嘯是「比較高的浪」,地震中心受訪說明,波浪只是海水表面受到風吹擾動形成,單個波浪打完就會消散;而海嘯是「整個水體在移動」,能量比波浪大,加上帶有一定速度,產生的衝擊力不容小覷,可能像是大貨車衝撞,波高超過1公尺的海嘯,可以擊穿3公分厚的木板。

地震中心強調,海嘯可怕的是,水體之中會夾帶被沖走的物體如石塊、建材,很可能會因此被撞擊受傷。「人類跑不過海嘯」,切勿輕忽海嘯的威力與速度,如果時間緊急,建議就近找3樓以上建築高處避難,抓好穩固,避免被沖走。

日本也發海嘯警報 同步發生鯨魚擱淺事件

此外,根據朝日新聞報導,日本氣象廳也在今天上午9時左右發布「海嘯注意報」。下午氣象廳亦表示,日本全國從北海道到沖繩等地的太平洋沿岸地區,接觀測到海嘯來襲,最高紀錄發生在岩手縣久慈市下午2時左右,浪高達1公尺30公分。

日本的海嘯警報分為四級,最低層級是不滿20公分的「海面變動」警報,其次是浪高可能達1公尺的「海嘯(津波)注意報」,再來是高於3公尺的「海嘯(津波)警報」,而只要超過5公尺,就會發布「大海嘯(津波)警報」。本次氣象廳一開始發布的警報為海嘯注意報,後來因俄羅斯地震規模上修至8.7,而對部分地區發布更高一階的海嘯警報。

目前海嘯在日本並未造成傷亡,而關於網上流傳「千葉縣有四頭鯨魚因海嘯擱淺」,後被證實與海嘯無關。根據朝日新聞,當地警察稱前(29)日便發現鯨魚在淺灘擱淺,並通報當地政府。至於鯨魚迷航是否與地震有關?日本學者則認為暫時沒有根據可支持。

- 記者:環境資訊中心記者 李蘇竣、袁慧妍報導;陳立炘外電編譯

- 更多生活新聞 »