最初的陳列

越過花蓮木瓜溪,地上歲月又老去幾分?

隔離千山萬水的中央山脈,嘉南平原的原鄉和此時花東縱谷的家園,

前是記憶今是安頓;祈願靜謐的,沉定的,文字如種植般堅貞。

一九八一年台北外雙溪

作家妻子是音樂家,主修提琴和作曲。

三十年前的台北士林福林路還是近郊,眷村群落在幾條狹隘、迂迴的窄巷兩邊,據說是總統官邸侍衛隊的宿舍所在;內外雙溪的小河從故宮博物院、東吳大學那端清淺的流了過來,走過橫跨河上水泥橋就是雨農路。

雨農。多麼富有詩情畫意的路名,想像:勤耕的農夫穿著沉甸的蓑衣,在濕濡的雨中弓身插秧或施肥,為生民培育糧食的勞苦,美麗而勇健的大地之子‧‧‧‧‧‧彼時,少人知悉「雨農」二字根本不是向農夫致敬,而是紀念一位在四○年代中國抗日戰爭時,擅於剷除異己、殺人不眨眼的特務首腦: 戴笠, 另號:雨農。

年輕時蒙難的作家住在附近,不知道心裡是否五味雜陳?初訪他的家居前通了電話,福林路幾號?說了地址後,特別聲明門口掛著劃上小提琴標記的牌子 ─── 妻子在家教音樂。抵達時,這才發現此地並不陌生,高中年代曾在對面的私立學校混過,那時何等叛逆,故意與極力反對我習畫的父親過不去,插班考試明明能夠念公立高中,卻拿著成績單到私中報到;很感性的,因為依山傍水的校園開滿杜鵑花。

時報文學散文首獎,原題〈獄中書〉被要求改名為〈無怨〉‧‧‧‧‧‧作家淡然地說,微笑著燃起菸來。我們閒散漫遊在夜市沸騰的鍋氣與食味、店家吆喝和食客喧語之間,常常就是這般地相約閒散漫遊市井,少談文學,彷彿心有靈犀的直覺:文字是生活的必然而非偶然,書寫和閱讀吧,抵達靈魂最深邃的某個角落,猶若作家曾經引用過卡夫卡的名言 ─── 是一隻從黑暗中伸出,向美探索的手。

有一次的夜酒,倒是談到他在散文之前的譯書:《黑色的烈日》(Darkness at Noon )原著者是匈牙利猶太裔作家:柯斯勒(Arthur Koestler 1905-1983)。小說彷彿自傳, 敘述一個老共產黨員在歐洲從事秘密活動,被逮捕受審判的經歷‧‧‧‧‧‧曾經蒙難過的作家翻譯比他早生四十年一樣蒙難過的作家,譯筆的過程中是否多少因感身受而沉鬱、悲涼?敬他一杯酒,其實是不捨的怕引起他昔憶重返的憂傷;只是純粹的一本書,譯者和作者竟宿命等同。

我還清晰的記得初訪時,小提琴標記的指路,想是妻子的琴弦,安頓了作家的美麗。

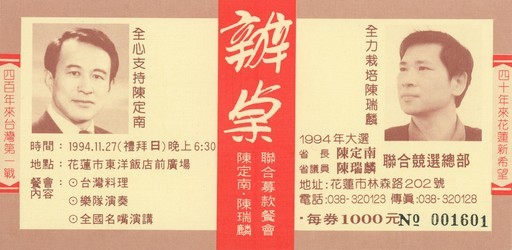

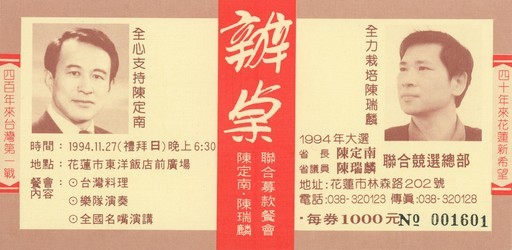

一九九四年陳列參選省議員時的募款餐券,「四百年來台灣第一戰」一句為陳芳明所寫

一九九四年陳列參選省議員時的募款餐券,「四百年來台灣第一戰」一句為陳芳明所寫

隔離千山萬水的中央山脈,嘉南平原的原鄉和此時花東縱谷的家園,

前是記憶今是安頓;祈願靜謐的,沉定的,文字如種植般堅貞。

一九八一年台北外雙溪

作家妻子是音樂家,主修提琴和作曲。

三十年前的台北士林福林路還是近郊,眷村群落在幾條狹隘、迂迴的窄巷兩邊,據說是總統官邸侍衛隊的宿舍所在;內外雙溪的小河從故宮博物院、東吳大學那端清淺的流了過來,走過橫跨河上水泥橋就是雨農路。

雨農。多麼富有詩情畫意的路名,想像:勤耕的農夫穿著沉甸的蓑衣,在濕濡的雨中弓身插秧或施肥,為生民培育糧食的勞苦,美麗而勇健的大地之子‧‧‧‧‧‧彼時,少人知悉「雨農」二字根本不是向農夫致敬,而是紀念一位在四○年代中國抗日戰爭時,擅於剷除異己、殺人不眨眼的特務首腦: 戴笠, 另號:雨農。

年輕時蒙難的作家住在附近,不知道心裡是否五味雜陳?初訪他的家居前通了電話,福林路幾號?說了地址後,特別聲明門口掛著劃上小提琴標記的牌子 ─── 妻子在家教音樂。抵達時,這才發現此地並不陌生,高中年代曾在對面的私立學校混過,那時何等叛逆,故意與極力反對我習畫的父親過不去,插班考試明明能夠念公立高中,卻拿著成績單到私中報到;很感性的,因為依山傍水的校園開滿杜鵑花。

時報文學散文首獎,原題〈獄中書〉被要求改名為〈無怨〉‧‧‧‧‧‧作家淡然地說,微笑著燃起菸來。我們閒散漫遊在夜市沸騰的鍋氣與食味、店家吆喝和食客喧語之間,常常就是這般地相約閒散漫遊市井,少談文學,彷彿心有靈犀的直覺:文字是生活的必然而非偶然,書寫和閱讀吧,抵達靈魂最深邃的某個角落,猶若作家曾經引用過卡夫卡的名言 ─── 是一隻從黑暗中伸出,向美探索的手。

有一次的夜酒,倒是談到他在散文之前的譯書:《黑色的烈日》(Darkness at Noon )原著者是匈牙利猶太裔作家:柯斯勒(Arthur Koestler 1905-1983)。小說彷彿自傳, 敘述一個老共產黨員在歐洲從事秘密活動,被逮捕受審判的經歷‧‧‧‧‧‧曾經蒙難過的作家翻譯比他早生四十年一樣蒙難過的作家,譯筆的過程中是否多少因感身受而沉鬱、悲涼?敬他一杯酒,其實是不捨的怕引起他昔憶重返的憂傷;只是純粹的一本書,譯者和作者竟宿命等同。

我還清晰的記得初訪時,小提琴標記的指路,想是妻子的琴弦,安頓了作家的美麗。