國際名導蔡明亮受邀中山大學 分享「行者十步:蔡明亮」大學之道

【記者 王雯玲/高雄 報導】「當人們大量透過手機看影片,正在失去對美學的訓練。」國立中山大學劇場藝術學系邀請國際知名導演蔡明亮分享「行者十步:蔡明亮」大學之道講座,闡述其跨越12年、行走8座城市的《行者》創作的初心與堅持,及對當代影像文化的深刻反思,與中山師生展開一場藝術如何被理解的深度對話。

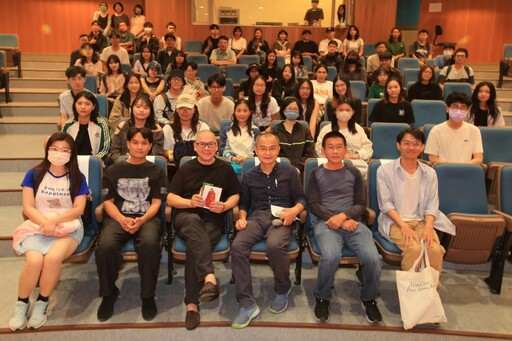

▲與中山師生展開一場藝術如何被理解的深度對話。

蔡明亮1957年生於馬來西亞,1992年以首部劇情長片《青少年哪吒》嶄露頭角,1994年以《愛情萬歲》榮獲威尼斯金獅獎,生涯共計11部劇情長片皆入選世界三大影展,並連續五次獲得費比西獎。作品風格獨具,被譽為亞洲最具作者性格的導演之一。近年來,他提出「手工電影」、「去工業化創作」等概念,並與世界各大美術館合作展演,將藝術電影帶入更廣闊的觀影空間。

在演講中,蔡明亮以誠懇坦率的語氣,分享其創作歷程與現實挑戰。「拍電影不難,難的是賣票、發行、養觀眾」,他親自參與發行與推廣,走入大學、書店、美術館,與觀眾建立真實連結。「我的電影跟別人不一樣。我不想講故事,我想經營電影。我會說把電影拍得很好,不是把故事講得很好。」蔡明亮說,「我的電影不賣座,但是我的作品有力量、有影響力」,道出他始終如一的創作信念與堅持。這樣的理念,也讓他走進美術館「一次簽約10個禮拜,我可以繼續做宣傳、賣票,培養觀眾。」他甚至將美術館開館時間延後至深夜,辦理午夜講堂、夜宿活動,讓觀眾用更自由、親密的方式與藝術和影像共處。

在學生提問環節中,有學生表示期待參與蔡導的「影像馬拉松」,與導演共度10小時的沉浸式觀影經驗。蔡明亮承諾親自出席、陪伴觀眾完整觀影。他也回應學生對當代觀影習慣的疑問,「現在在飛機上、在家裡、在手機上、在捷運上,你可以看一部電影,坐飛機還有幾十部電影可以選。當我們大量用這種方式看影像,其實我們逐漸失去一些東西,逐漸失去美學的訓練。」並指出現今影像多成為資訊消費而非藝術體驗,「有人在做創作,有人在做商品,我們大部分在看商品,而不是看創作。」鼓勵在場的學生,電影是一個載體,除了電影工業生產賣座的電影,還有值得堅持與追尋的創作形式。

中山大學劇場藝術系副教授杜思慧表示,蔡導的到訪對劇藝系學生深具啟發,讓學生明白蔡導的業界經驗與合作方式,且體會創作幕後重要的推手是導演,如何透過思維去詮釋語言、劇本、台詞,透過演員的動作與傳達,形成戲劇完整的意念,這是需要導演手法技術上的理解,但也需要很多知識涵養才能完成。

「導演必須先懂戲。」中山大學劇藝系副教授楊士平也說明,中山劇藝系的導演訓練安排循序漸進,從大一的劇本分析、戲劇史與美學基礎開始,大二進入導演概論與實作課程,逐步培養學生從文本到實作的整合能力。大三學生可參與年度製作,大四則以畢業製作為高階實踐平台。創意導演選修課則提供多元導演風格與主題延伸學習,拓展學生創作語彙與視野。

中山大學劇藝系主任吳怡瑱指出,所有戲劇類型最原始的起源皆在劇場。許多享譽國際的導演,如蔡明亮、李安,皆出身於劇場訓練體系,奠定了影像創作的深厚基礎。「劇場導演特別擅長於角色心理層面的剖析與掌握,進行細膩的情感鋪陳與深層敘事建構。」她強調,劇藝系的導演訓練讓學生能從劇場跨越至影像、新媒體等領域發展,培養出具備觀察力、敘事力與創作力的影像人才。對於懷抱藝術夢想的高中生而言,中山劇藝將是通往未來藝術道路的重要起點與最佳舞台。(圖/記者王雯玲翻攝)

- 記者:王 雯玲

- 更多生活新聞 »