閃閃發亮的創新遺產

希臘悲劇與現代劇場

希臘悲劇在形式與內容上,與寫實劇場的觀念格格不入,成為現代劇場在激發創造力上的最佳挑戰。由於沒有人真正看過古希臘悲劇的演出狀況,透過劇本、場地與花瓶畫像的想像重建,往往是瞎子摸象,卻激發出現代劇場多元豐富的景觀。

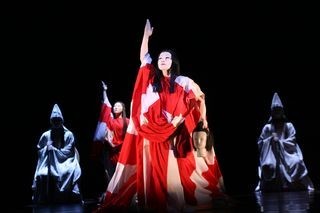

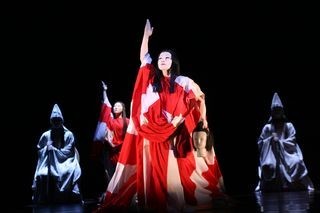

↑鈴木忠志《酒神》透過源自能劇的身體訓練,加上傳統音樂與服裝,充分詮釋了希臘悲劇應有的肅穆感。(林鑠齊 攝)

希臘悲劇充滿對正義、真理、人性與城邦等重大議題的討論,以至到今日,依舊是西方思想的靈感來源。當代美國女哲學家瑪莎.納斯鮑姆(Martha C. Nussbaum)在《善的脆弱性》一書中說:「悲劇向觀眾提出了挑戰,要求他們積極地活在一個道德掙扎的地方,在那個地方,美德有可能戰勝各種反覆無常的不道德力量,而且,即使不是這樣,美德依然可以因其自身緣故而閃閃發亮。」

現代劇作家也很喜歡參考希臘悲劇,他們在其中發現可以與現代社會對話的基礎。二次大戰期間,沙特的第一齣劇作《蒼蠅》Les mouches(1943),是改編自埃斯庫羅斯的三聯劇《奧瑞斯提亞》,並加入存在主義的自由選擇觀念,突顯他對參與抵抗運動的決心。另一位法國劇作家阿努伊(Jean Anouilh),於一九四四年重寫了索福克理斯的《安蒂岡妮》,他添加士兵抽菸打牌等現代背景,在法國被占領期間,傳達了個人對抗強權的訊息。更現代的德國海納.穆勒(Heiner Müller),也改編與拼貼不少希臘悲劇,包括《暴君伊底帕斯》 Ödipus Tyrann(1966)、《普羅米修斯》Prometheus(1968)與《米蒂亞素材》Medeamaterial(1982)等。

美國劇作家奧尼爾(Eugene O'Neill),則將《奧瑞斯提亞》寫成是發生在十九世紀美國內戰的家庭悲劇《哀悼》Mourning becomes Electra(1931)。掀起英國新殘酷劇場旋風的莎拉.肯恩(Sarah Kane),也曾以古羅馬作家塞內加(Seneca)改編尤里皮底斯《希波里特斯》Hippolytus的劇本為藍本,再改寫成一篇現代藥物暴力版的《菲拉德的愛》Phaedra’s Love(1996)。

以古劇喻今況 處處微言大義

其實,希臘悲劇的迷人之處,在於演出時與當年雅典的政治社會事件相呼應,用以古喻今的方式,喚起市民對當下環境的洞察。希臘悲劇常採用類似春秋筆法的寫法,讓古典學者與哲學家們,對研究這些作品感到樂此不疲。他們發現,悲劇的故事並不停留在表面,而是處處潛藏著微言大義。例如《奧瑞斯提亞》在西元前四五八年的演出與獲獎,就與西元前四六二至四六一年,雅典實施民主制改革有關(這不是跟很多電影獎很像嗎?評審們總偏好那些能與當下現實政治對話的劇本,不然《亞果出任務》怎會頻頻打敗《少年Pi》呢?)。

前面提到阿努依的《安蒂岡妮》,當年在巴黎被占領的背景下,意外演出六百四十五場,主要也是德軍將這齣戲當作古代神話來看,沒有意識到對法國人來說,安蒂岡妮正是反抗的象徵(別忘了法國抵抗英雄的典範就是女性——聖女貞德)。

就演出來看,希臘悲劇對面具、歌隊與音樂的結合使用,這種特殊形式,往往也是現代劇場試圖突破寫實主義框架時,經常拿來實驗的對象。像執導《獅子王》聞名的美國女導演茱莉.泰摩(Julie Taymor),在一九九三年於日本齋藤紀念音樂節執導斯特拉溫斯基的歌劇《伊底帕斯王》Odeipux Rex,就結合了偶戲與面具的創新元素。

美國導演兼學者謝喜納(Richard Schechner),於一九六九年推出的《酒神69》Dionysus in 69,以集體裸體與互動即興的詮釋手法,為美國實驗劇場打開了一道新大門。另外,二○○六年在台北藝術節演出的《酒神》,由美國實驗劇場老將辣媽媽實驗劇團(La Mama Experimental Theatre Club)製作,運用了類似舞蹈音樂劇場的方式呈現。至於更當代的後戲劇劇場風格,國人有機會看過的,是二○一年華沙新劇團在國家劇院演出的《阿波隆尼亞》(A)POLLONIA,歐洲當紅的波蘭導演瓦里科夫斯基(Krzysztof Warlikowski)以片段擷取的技巧,將《奧瑞斯提亞》、尤里比底斯的《阿爾克提斯》與納粹大屠殺的議題並置。

儀式性演出 與其他文化傳統劇場接軌

回到歷史來看,希臘悲劇早已擔負著激發新劇種的角色。例如文藝復興初期,佛羅倫斯的梅迪奇家族,為了鼓勵復興希臘悲劇,號召藝術家透過史料的想像重建,創造出結合戲劇與音樂的表演,成了西方歌劇的始祖。

希臘悲劇所具備的儀式性,讓它很容易與世界上其他傳統劇場銜接,因為這些劇場在身體、音樂、舞蹈與面具等元素上使用上,都有類似的共通性。日本的鈴木忠志是最好的例子,他曾在國家劇院演出的《酒神》(2007),透過源自能劇的身體訓練,加上傳統音樂與服裝,充分詮釋了希臘悲劇應有的肅穆感。這種希臘悲劇成為跨文化劇場橋梁的範例,還有當代傳奇劇團的《樓蘭女》(1993),這齣改編《米蒂亞》的傳統戲曲,以京戲的身段唱腔,激發了希臘悲劇應有節奏韻律;一九九五年,謝喜納還與當代傳奇劇團合作,在大安森林公園執導京戲加環境劇場的《奧瑞斯提亞》改編版。

(全文詳見《PAR表演藝術》雜誌第243期)

訂閱方式

1.信用卡訂閱:請填妥訂閱單,直接郵寄或傳真02-33939879

2.郵政劃撥:帳號19854013國立中正文化中心

3.網路訂閱:兩廳院售票系統、博客來網路書店

4.零售通路:全國各大書店、兩廳院禮品店(音樂廳地面層)

5.電子雜誌:UDN數位閱讀網、遠通KOOBE、摩客資訊

讀者服務 專線(02)3393-9874 傳真 (02)3393-9879

請於周一至周五9:30-18:30來電

希臘悲劇在形式與內容上,與寫實劇場的觀念格格不入,成為現代劇場在激發創造力上的最佳挑戰。由於沒有人真正看過古希臘悲劇的演出狀況,透過劇本、場地與花瓶畫像的想像重建,往往是瞎子摸象,卻激發出現代劇場多元豐富的景觀。

↑鈴木忠志《酒神》透過源自能劇的身體訓練,加上傳統音樂與服裝,充分詮釋了希臘悲劇應有的肅穆感。(林鑠齊 攝)

希臘悲劇充滿對正義、真理、人性與城邦等重大議題的討論,以至到今日,依舊是西方思想的靈感來源。當代美國女哲學家瑪莎.納斯鮑姆(Martha C. Nussbaum)在《善的脆弱性》一書中說:「悲劇向觀眾提出了挑戰,要求他們積極地活在一個道德掙扎的地方,在那個地方,美德有可能戰勝各種反覆無常的不道德力量,而且,即使不是這樣,美德依然可以因其自身緣故而閃閃發亮。」

現代劇作家也很喜歡參考希臘悲劇,他們在其中發現可以與現代社會對話的基礎。二次大戰期間,沙特的第一齣劇作《蒼蠅》Les mouches(1943),是改編自埃斯庫羅斯的三聯劇《奧瑞斯提亞》,並加入存在主義的自由選擇觀念,突顯他對參與抵抗運動的決心。另一位法國劇作家阿努伊(Jean Anouilh),於一九四四年重寫了索福克理斯的《安蒂岡妮》,他添加士兵抽菸打牌等現代背景,在法國被占領期間,傳達了個人對抗強權的訊息。更現代的德國海納.穆勒(Heiner Müller),也改編與拼貼不少希臘悲劇,包括《暴君伊底帕斯》 Ödipus Tyrann(1966)、《普羅米修斯》Prometheus(1968)與《米蒂亞素材》Medeamaterial(1982)等。

美國劇作家奧尼爾(Eugene O'Neill),則將《奧瑞斯提亞》寫成是發生在十九世紀美國內戰的家庭悲劇《哀悼》Mourning becomes Electra(1931)。掀起英國新殘酷劇場旋風的莎拉.肯恩(Sarah Kane),也曾以古羅馬作家塞內加(Seneca)改編尤里皮底斯《希波里特斯》Hippolytus的劇本為藍本,再改寫成一篇現代藥物暴力版的《菲拉德的愛》Phaedra’s Love(1996)。

以古劇喻今況 處處微言大義

其實,希臘悲劇的迷人之處,在於演出時與當年雅典的政治社會事件相呼應,用以古喻今的方式,喚起市民對當下環境的洞察。希臘悲劇常採用類似春秋筆法的寫法,讓古典學者與哲學家們,對研究這些作品感到樂此不疲。他們發現,悲劇的故事並不停留在表面,而是處處潛藏著微言大義。例如《奧瑞斯提亞》在西元前四五八年的演出與獲獎,就與西元前四六二至四六一年,雅典實施民主制改革有關(這不是跟很多電影獎很像嗎?評審們總偏好那些能與當下現實政治對話的劇本,不然《亞果出任務》怎會頻頻打敗《少年Pi》呢?)。

前面提到阿努依的《安蒂岡妮》,當年在巴黎被占領的背景下,意外演出六百四十五場,主要也是德軍將這齣戲當作古代神話來看,沒有意識到對法國人來說,安蒂岡妮正是反抗的象徵(別忘了法國抵抗英雄的典範就是女性——聖女貞德)。

就演出來看,希臘悲劇對面具、歌隊與音樂的結合使用,這種特殊形式,往往也是現代劇場試圖突破寫實主義框架時,經常拿來實驗的對象。像執導《獅子王》聞名的美國女導演茱莉.泰摩(Julie Taymor),在一九九三年於日本齋藤紀念音樂節執導斯特拉溫斯基的歌劇《伊底帕斯王》Odeipux Rex,就結合了偶戲與面具的創新元素。

美國導演兼學者謝喜納(Richard Schechner),於一九六九年推出的《酒神69》Dionysus in 69,以集體裸體與互動即興的詮釋手法,為美國實驗劇場打開了一道新大門。另外,二○○六年在台北藝術節演出的《酒神》,由美國實驗劇場老將辣媽媽實驗劇團(La Mama Experimental Theatre Club)製作,運用了類似舞蹈音樂劇場的方式呈現。至於更當代的後戲劇劇場風格,國人有機會看過的,是二○一年華沙新劇團在國家劇院演出的《阿波隆尼亞》(A)POLLONIA,歐洲當紅的波蘭導演瓦里科夫斯基(Krzysztof Warlikowski)以片段擷取的技巧,將《奧瑞斯提亞》、尤里比底斯的《阿爾克提斯》與納粹大屠殺的議題並置。

儀式性演出 與其他文化傳統劇場接軌

回到歷史來看,希臘悲劇早已擔負著激發新劇種的角色。例如文藝復興初期,佛羅倫斯的梅迪奇家族,為了鼓勵復興希臘悲劇,號召藝術家透過史料的想像重建,創造出結合戲劇與音樂的表演,成了西方歌劇的始祖。

希臘悲劇所具備的儀式性,讓它很容易與世界上其他傳統劇場銜接,因為這些劇場在身體、音樂、舞蹈與面具等元素上使用上,都有類似的共通性。日本的鈴木忠志是最好的例子,他曾在國家劇院演出的《酒神》(2007),透過源自能劇的身體訓練,加上傳統音樂與服裝,充分詮釋了希臘悲劇應有的肅穆感。這種希臘悲劇成為跨文化劇場橋梁的範例,還有當代傳奇劇團的《樓蘭女》(1993),這齣改編《米蒂亞》的傳統戲曲,以京戲的身段唱腔,激發了希臘悲劇應有節奏韻律;一九九五年,謝喜納還與當代傳奇劇團合作,在大安森林公園執導京戲加環境劇場的《奧瑞斯提亞》改編版。

(全文詳見《PAR表演藝術》雜誌第243期)

訂閱方式

1.信用卡訂閱:請填妥訂閱單,直接郵寄或傳真02-33939879

2.郵政劃撥:帳號19854013國立中正文化中心

3.網路訂閱:兩廳院售票系統、博客來網路書店

4.零售通路:全國各大書店、兩廳院禮品店(音樂廳地面層)

5.電子雜誌:UDN數位閱讀網、遠通KOOBE、摩客資訊

讀者服務 專線(02)3393-9874 傳真 (02)3393-9879

請於周一至周五9:30-18:30來電