人與森林共好 種樹夢想家 宋文生

屏東縣霧台鄉魯凱族宋文生,早年放棄公職,跟著耆老在山林間,種植台灣原生種樹木。40年來他專心做一件事——種樹,守護傳統獵場,也守護山林。他與家族無私、慷慨的動人故事,啟發我們關心身處的環境,讓我們相信,動手綠化枯荒之地,也能感動天地。

台灣約有六成面積被森林覆蓋,北回歸線橫越,同時具有熱帶和溫帶的氣候,加上海拔近4,000公尺的垂直落差,造就豐富的森林景觀。1912年英國探險家卜萊斯(William Robert Price)來台,看見阿里山的檜木森林,驚嘆世上竟有如此壯美的森林!

日治時期開採樟樹、高山珍貴的檜木,國民政府來到台後,持續發展林業經濟,木材雖為台灣賺進大量外匯,卻也面臨森林資源減少,甚至潛藏土石流等國土安全危機。1989年政府宣布禁伐一級天然林,1991年全面保留天然林,鬱鬱蔥蔥的台灣山林得以休養生息。

30多年來,政府、企業、民間團體相繼投入山林復育工作;2018年林務局推動的國土生態綠網計畫,串起海平面到3,952公尺的破碎生態網絡,朝向生態保育的永續發展方向前進,並規劃與原住民部落共管山林,至去(2022)年共擇33個山村推動「人與森林永續共好經濟」,由林務局各區林管處協助部落發展人與森林永續共好的產業。民間則或認養、或購地信託,投入厚植森林資源的行列。

目前,苗栗南庄賽夏族與林務局合作共管山林,與當地林區管理處發展屬於賽夏族的養蜂、種植段木香菇、開發生態旅遊等里山經濟,實現以人為本、合作共榮的精神。

國立屏東科技大學森林系教授王志強說,日本政府及國民政府開發林業經濟,有其時代的經濟需求,部分不適合開發的原始山林,生態復育的要務是適地適種,才能發揮水土保持,及維護生物多樣性的功能。

屏東縣霧台鄉魯凱族神山部落的宋文生(Sula Sukinadrimi),與父親宋文臣(Legeay Sukinadrimi),40年前開始以家族之力,復育100公頃霧台山林、種植上萬棵台灣原生樹木,例如台灣櫸木、青剛櫟、楓香等,2018年宋文生獲得林務局表揚為林業及自然保育有功人士,他的目標是種回霧台鄉因天災或林業經濟所流失的山林。

林業經濟鼎盛之時,霧台山上流失大量樹木,宋文生由父親宋文臣帶領,在山上種回原生種樹木。(勒斯樂絲提供)

林業經濟鼎盛之時,霧台山上流失大量樹木,宋文生由父親宋文臣帶領,在山上種回原生種樹木。(勒斯樂絲提供)

霧台鄉「種樹的男人」

來到神山部落的一家早餐店拜訪宋文生,他的妻子勒斯樂絲.芭次厄繞(Dresedrese Pacengelaw)正在清理鍋碗瓢盆,宋母巴珠玉(Devadeva Palrangelrange)在擦拭餐桌,宋文生前來招呼我們,並引領我們坐到廚房門口的長桌旁。

提起山與部落的感情,他凝視著前方的大山:那是台灣百岳之一的大母母山系,魯凱族的傳統獵場,有著層層疊疊的山鑾、蒼翠的林木,還有部分崩落的土石,而這山裡,也是宋文生家族復育山林之處。

他沉默半晌後,用溫和的語氣說道:「我們在這裡生活千萬年,與山林共生。」沒有山就沒有水、沒有森林、沒有野生動物,也沒有人類,環環相扣,就是這麼簡單的概念,「你問我為什麼要種樹,我只能說,這是很自然的事情。」

「土地受傷了,樹木流失了,人類治療土地的方法就是種樹。」他說,這些觀念從他的父母、祖父母……代代相傳,沒有太多為什麼,他們與森林的互動就是這個樣子。

現年57歲的宋文生,12歲時第一次跟著父親宋文臣進入大母母山系,從山林分佈、河流走向、狩獵方法等面向逐步熟悉山林,直到就讀高中才下山。退伍後,他先後考上警察及法警,但不適應平地生活,最後選擇返回部落。

父母是第一代種樹教練

那是1980年代的事,族人因發展林業經濟或留下青山而有所爭執,宋文臣轉念,買下芭的絲岸(patesengane)的一塊土地開始種樹,宋文生還苦讀考上巡山員,最後仍選擇回鄉與父母一起種樹,至今40年持續不墜。

「這是第一代種樹教練。」宋文生向我們介紹宋母巴玉珠,她靦腆地向我們微笑。「他(宋文生)種樹種得好嗎?」我們問。巴玉珠笑說:「很好,很認真。」

各種樹苗在自家培育,宋文生說,老人家們非常清楚海拔500、1,000、1,500公尺本來存在什麼樹種,下一代不過是依照他們過去的記憶修復大地(種回),而他則是在山裡學習老人家的智慧,認識樹木、草、藤蔓,以及各種植物的母語怎麼說。

宋文生在婚後持續在山裡種樹,家庭經濟全仰賴妻子勒斯樂絲經營的早餐店支撐著。(林旻萱攝)

宋文生在婚後持續在山裡種樹,家庭經濟全仰賴妻子勒斯樂絲經營的早餐店支撐著。(林旻萱攝)

早餐店支撐種樹夢想

宋文生36歲時,與從城市返鄉開早餐店的妻子勒斯樂絲結婚,但他仍持續「無薪」的種樹工作,全家經濟仰賴早餐店的生意,店前庭院,一年育約800株樹苗。「我認為種樹是在做對的事,一定要支持。」勒斯樂絲說,公公、長輩教育他們土地之於部落的重要性,「我們不做(種樹),誰要做?」

2009年莫拉克風災引發土石流,霧台鄉八個原民部落,阿禮、谷川、佳暮、吉露、好茶村五個部落遷村,僅神山、霧台、大武三個部落留在原鄉發展,這場風災也讓部分族人轉而支持宋文生種樹護山林,進而提供次各山(cekesane)荒廢、閒置的林地讓宋家種樹。

宋文生開著第二代「藍寶堅尼」(貨卡),領著我們去探訪他種樹的山林,先來到其父母老家後院看苗圃,一棵50年的樟樹散發清香,樹蔭庇護著小樹苗,宋文生環視四周說,「這裡是夢想地,」他手拿一株樟樹苗說:「這是夢想樹,而我們,是夢想家。」

繼續前行,往海拔500公尺的第三種樹區的初無魯亢(cungurugan),這是勒斯樂絲娘家貸款買的林地,交由宋文生與勒斯樂絲種樹。山坡地入口處不遠,有座帆布搭的簡易遮雨棚,是宋文生累了的休息處所,棚架旁放置一桶水,是他扛到林地,用來澆灌小樹之用。

樹苗種在陡峭的山壁,宋文生拿著磨好的鐮刀,俐落地在平台間上上下下除草。近來久旱不雨,新種的小樹奄奄一息,但馬拉巴栗還很翠綠。宋文生憂心地說,觀賞植物馬拉巴栗被引進種滿山林,這種外來種卻會排擠原生種,使得原本應是多元的林相趨於單一。

宋文生一家在霧台山上種樹,守護生態。但並非種下樹苗即可,還要除草、剷除藤蔓,樹苗的存活機率才會高、長得快。(林旻萱攝)

宋文生一家在霧台山上種樹,守護生態。但並非種下樹苗即可,還要除草、剷除藤蔓,樹苗的存活機率才會高、長得快。(林旻萱攝)

與樹苗說話「加油、加油」

復育山林並非種下樹苗就好,還要澆水、除草「陪伴」,以免小樹苗枯死、被藤蔓纏繞,這些粗重工作多由宋文生包辦,他說,這樣樹才長得快,存活率才會高。

每天待在林間七、八個小時,宋文生也會與樹木對話,就像跟孩子說話一般。他手捧著種下不久的小樹嫩葉說:「這個快枯死的,我會跟它說『加油、加油』這樣,如果是馬拉巴栗,除草前先跟它說聲『抱歉,你長錯地方了。』」

山中的中餐是勒斯樂絲為他準備的,炸雞塊、蔥抓餅、饅頭,豐盛一點的是饅頭夾蛋或肉粽。僅靠早餐店維繫家中經濟,已入不敷出,他知足地說:「我的經紀人(妻子)準備什麼,我就吃什麼。」

回鄉種樹的前幾年,宋文生幾度掙扎是否要放棄種樹、下山謀職,最後留在山上不間斷地做最愛的種樹工作。他望向勒斯樂絲,心懷感激地說:「我也需要五斗米,但我沒有想過(婚後)可以支撐20年,都是她的包容。」

民眾認同宋文生的種樹理念,認養樹苗,共同守護山林。(林旻萱攝)

民眾認同宋文生的種樹理念,認養樹苗,共同守護山林。(林旻萱攝)

種樹,是上帝的揀選

走過來時路,才體會「無薪」種樹的困境,宋文生說,以前想得太天真,現實是沒有資源,難以號召後輩回鄉種樹。但他幽默地說,「我們原住民有三個冠軍,舉重金牌女神郭婞淳、2021年在阿布達比大滿貫賽奪得柔道金牌的楊勇緯,我是種樹冠軍。」

「原住民最懂山林事,種多少樹我非常有把握。」他提出專業分工的構想,種樹、守護山林的事交給原住民,若有資源還可以吸引青年返鄉,他可以帶領年輕人,就像當年父親帶他走入山林一樣,去感受山與樹、去撫觸大地,族語與文化自然而然可以傳承下去,但他強調,種植原生種的理念要相同,「否則,要我種一棵百萬元的牛樟我也不要。」

宋文生家族種樹的故事,經過社群網絡披露獲得一些迴響,他成立屏東縣霧台鄉愛鄉發展協會,開放每月100元認養一棵樹,認養人有美國、法國人,雖然目前認養人不多,所幸有台南社大的學員上山助他除草,分擔勞力活。

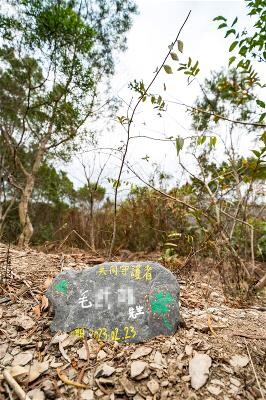

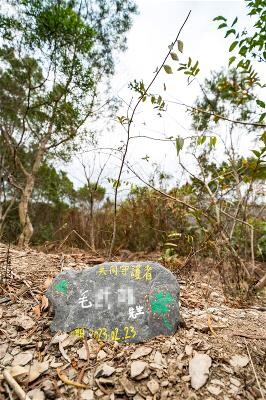

山坡地入口一株剛種下的小樹苗,地上立牌寫著共同守護者的姓名。勒斯樂絲說,現在缺地種樹、缺資源也缺人,盼一年能有3,000棵樹被認養,就有資源號召更多人加入種樹行列,拚回霧台失去的600公頃山林。

勒斯樂絲相信,他們能如此投入山林復育工作,是上帝的揀選。「上帝肯定我們可以,所以揀選了我們。有一天回天家之後,至少還有這些樹在土地上,幫我們守護後代。」

宋文生家族在大母母山系的三處種樹區、共約100公頃的林地,種下青剛櫟、台灣櫸木、楓香等近萬棵樹。下山前,宋文生指著滿山的樹木說:「我離開它們時,就是我回天家的時候。」

法國當代文壇作家尚‧紀沃諾最著名的暢銷小說《種樹的男人》,描述一位孤獨的牧羊人,將餘生投入造林工作,不求名利和回報,讓原本的荒蕪之地變身綠色明珠,成為人們可以安居樂業的園地。他無私的心靈,讓荒漠之地變為流著牛奶與蜜的迦南地,感動全球千萬人。

宋文生,台版「種樹的男人」,他與妻子勒斯樂絲,把對山林的愛化為行動,守護台灣。而我們,也能在心中種下一株「守護山林」的樹苗,愛護山林大地的心,即刻就可以付諸行動。

台灣約有六成面積被森林覆蓋,北回歸線橫越,同時具有熱帶和溫帶的氣候,加上海拔近4,000公尺的垂直落差,造就豐富的森林景觀。1912年英國探險家卜萊斯(William Robert Price)來台,看見阿里山的檜木森林,驚嘆世上竟有如此壯美的森林!

日治時期開採樟樹、高山珍貴的檜木,國民政府來到台後,持續發展林業經濟,木材雖為台灣賺進大量外匯,卻也面臨森林資源減少,甚至潛藏土石流等國土安全危機。1989年政府宣布禁伐一級天然林,1991年全面保留天然林,鬱鬱蔥蔥的台灣山林得以休養生息。

30多年來,政府、企業、民間團體相繼投入山林復育工作;2018年林務局推動的國土生態綠網計畫,串起海平面到3,952公尺的破碎生態網絡,朝向生態保育的永續發展方向前進,並規劃與原住民部落共管山林,至去(2022)年共擇33個山村推動「人與森林永續共好經濟」,由林務局各區林管處協助部落發展人與森林永續共好的產業。民間則或認養、或購地信託,投入厚植森林資源的行列。

目前,苗栗南庄賽夏族與林務局合作共管山林,與當地林區管理處發展屬於賽夏族的養蜂、種植段木香菇、開發生態旅遊等里山經濟,實現以人為本、合作共榮的精神。

國立屏東科技大學森林系教授王志強說,日本政府及國民政府開發林業經濟,有其時代的經濟需求,部分不適合開發的原始山林,生態復育的要務是適地適種,才能發揮水土保持,及維護生物多樣性的功能。

屏東縣霧台鄉魯凱族神山部落的宋文生(Sula Sukinadrimi),與父親宋文臣(Legeay Sukinadrimi),40年前開始以家族之力,復育100公頃霧台山林、種植上萬棵台灣原生樹木,例如台灣櫸木、青剛櫟、楓香等,2018年宋文生獲得林務局表揚為林業及自然保育有功人士,他的目標是種回霧台鄉因天災或林業經濟所流失的山林。

霧台鄉「種樹的男人」

來到神山部落的一家早餐店拜訪宋文生,他的妻子勒斯樂絲.芭次厄繞(Dresedrese Pacengelaw)正在清理鍋碗瓢盆,宋母巴珠玉(Devadeva Palrangelrange)在擦拭餐桌,宋文生前來招呼我們,並引領我們坐到廚房門口的長桌旁。

提起山與部落的感情,他凝視著前方的大山:那是台灣百岳之一的大母母山系,魯凱族的傳統獵場,有著層層疊疊的山鑾、蒼翠的林木,還有部分崩落的土石,而這山裡,也是宋文生家族復育山林之處。

他沉默半晌後,用溫和的語氣說道:「我們在這裡生活千萬年,與山林共生。」沒有山就沒有水、沒有森林、沒有野生動物,也沒有人類,環環相扣,就是這麼簡單的概念,「你問我為什麼要種樹,我只能說,這是很自然的事情。」

「土地受傷了,樹木流失了,人類治療土地的方法就是種樹。」他說,這些觀念從他的父母、祖父母……代代相傳,沒有太多為什麼,他們與森林的互動就是這個樣子。

現年57歲的宋文生,12歲時第一次跟著父親宋文臣進入大母母山系,從山林分佈、河流走向、狩獵方法等面向逐步熟悉山林,直到就讀高中才下山。退伍後,他先後考上警察及法警,但不適應平地生活,最後選擇返回部落。

父母是第一代種樹教練

那是1980年代的事,族人因發展林業經濟或留下青山而有所爭執,宋文臣轉念,買下芭的絲岸(patesengane)的一塊土地開始種樹,宋文生還苦讀考上巡山員,最後仍選擇回鄉與父母一起種樹,至今40年持續不墜。

「這是第一代種樹教練。」宋文生向我們介紹宋母巴玉珠,她靦腆地向我們微笑。「他(宋文生)種樹種得好嗎?」我們問。巴玉珠笑說:「很好,很認真。」

各種樹苗在自家培育,宋文生說,老人家們非常清楚海拔500、1,000、1,500公尺本來存在什麼樹種,下一代不過是依照他們過去的記憶修復大地(種回),而他則是在山裡學習老人家的智慧,認識樹木、草、藤蔓,以及各種植物的母語怎麼說。

早餐店支撐種樹夢想

宋文生36歲時,與從城市返鄉開早餐店的妻子勒斯樂絲結婚,但他仍持續「無薪」的種樹工作,全家經濟仰賴早餐店的生意,店前庭院,一年育約800株樹苗。「我認為種樹是在做對的事,一定要支持。」勒斯樂絲說,公公、長輩教育他們土地之於部落的重要性,「我們不做(種樹),誰要做?」

2009年莫拉克風災引發土石流,霧台鄉八個原民部落,阿禮、谷川、佳暮、吉露、好茶村五個部落遷村,僅神山、霧台、大武三個部落留在原鄉發展,這場風災也讓部分族人轉而支持宋文生種樹護山林,進而提供次各山(cekesane)荒廢、閒置的林地讓宋家種樹。

宋文生開著第二代「藍寶堅尼」(貨卡),領著我們去探訪他種樹的山林,先來到其父母老家後院看苗圃,一棵50年的樟樹散發清香,樹蔭庇護著小樹苗,宋文生環視四周說,「這裡是夢想地,」他手拿一株樟樹苗說:「這是夢想樹,而我們,是夢想家。」

繼續前行,往海拔500公尺的第三種樹區的初無魯亢(cungurugan),這是勒斯樂絲娘家貸款買的林地,交由宋文生與勒斯樂絲種樹。山坡地入口處不遠,有座帆布搭的簡易遮雨棚,是宋文生累了的休息處所,棚架旁放置一桶水,是他扛到林地,用來澆灌小樹之用。

樹苗種在陡峭的山壁,宋文生拿著磨好的鐮刀,俐落地在平台間上上下下除草。近來久旱不雨,新種的小樹奄奄一息,但馬拉巴栗還很翠綠。宋文生憂心地說,觀賞植物馬拉巴栗被引進種滿山林,這種外來種卻會排擠原生種,使得原本應是多元的林相趨於單一。

與樹苗說話「加油、加油」

復育山林並非種下樹苗就好,還要澆水、除草「陪伴」,以免小樹苗枯死、被藤蔓纏繞,這些粗重工作多由宋文生包辦,他說,這樣樹才長得快,存活率才會高。

每天待在林間七、八個小時,宋文生也會與樹木對話,就像跟孩子說話一般。他手捧著種下不久的小樹嫩葉說:「這個快枯死的,我會跟它說『加油、加油』這樣,如果是馬拉巴栗,除草前先跟它說聲『抱歉,你長錯地方了。』」

山中的中餐是勒斯樂絲為他準備的,炸雞塊、蔥抓餅、饅頭,豐盛一點的是饅頭夾蛋或肉粽。僅靠早餐店維繫家中經濟,已入不敷出,他知足地說:「我的經紀人(妻子)準備什麼,我就吃什麼。」

回鄉種樹的前幾年,宋文生幾度掙扎是否要放棄種樹、下山謀職,最後留在山上不間斷地做最愛的種樹工作。他望向勒斯樂絲,心懷感激地說:「我也需要五斗米,但我沒有想過(婚後)可以支撐20年,都是她的包容。」

種樹,是上帝的揀選

走過來時路,才體會「無薪」種樹的困境,宋文生說,以前想得太天真,現實是沒有資源,難以號召後輩回鄉種樹。但他幽默地說,「我們原住民有三個冠軍,舉重金牌女神郭婞淳、2021年在阿布達比大滿貫賽奪得柔道金牌的楊勇緯,我是種樹冠軍。」

「原住民最懂山林事,種多少樹我非常有把握。」他提出專業分工的構想,種樹、守護山林的事交給原住民,若有資源還可以吸引青年返鄉,他可以帶領年輕人,就像當年父親帶他走入山林一樣,去感受山與樹、去撫觸大地,族語與文化自然而然可以傳承下去,但他強調,種植原生種的理念要相同,「否則,要我種一棵百萬元的牛樟我也不要。」

宋文生家族種樹的故事,經過社群網絡披露獲得一些迴響,他成立屏東縣霧台鄉愛鄉發展協會,開放每月100元認養一棵樹,認養人有美國、法國人,雖然目前認養人不多,所幸有台南社大的學員上山助他除草,分擔勞力活。

山坡地入口一株剛種下的小樹苗,地上立牌寫著共同守護者的姓名。勒斯樂絲說,現在缺地種樹、缺資源也缺人,盼一年能有3,000棵樹被認養,就有資源號召更多人加入種樹行列,拚回霧台失去的600公頃山林。

勒斯樂絲相信,他們能如此投入山林復育工作,是上帝的揀選。「上帝肯定我們可以,所以揀選了我們。有一天回天家之後,至少還有這些樹在土地上,幫我們守護後代。」

宋文生家族在大母母山系的三處種樹區、共約100公頃的林地,種下青剛櫟、台灣櫸木、楓香等近萬棵樹。下山前,宋文生指著滿山的樹木說:「我離開它們時,就是我回天家的時候。」

法國當代文壇作家尚‧紀沃諾最著名的暢銷小說《種樹的男人》,描述一位孤獨的牧羊人,將餘生投入造林工作,不求名利和回報,讓原本的荒蕪之地變身綠色明珠,成為人們可以安居樂業的園地。他無私的心靈,讓荒漠之地變為流著牛奶與蜜的迦南地,感動全球千萬人。

宋文生,台版「種樹的男人」,他與妻子勒斯樂絲,把對山林的愛化為行動,守護台灣。而我們,也能在心中種下一株「守護山林」的樹苗,愛護山林大地的心,即刻就可以付諸行動。