從流行話題到社會案例,「永久隔音」成居住必備 築起安靜防線,才能學蔡依林當睡美人

文/朱福山

近期藝人蔡依林因分享她意外發現「九點半就寢」能幫助保養肌膚與維持體態,引發一波早睡風潮。然而實務上,多數國人仍是夜貓子,就算想提早入睡,往往也因居住環境干擾而難以如願。

睡眠品質不只是生活習慣的問題,更受到住宅隔音條件的深刻影響。今年五月,新北市三峽區就傳出一名住戶長期受樓上「夜半跑步聲」困擾而提告,卻因舉證困難連續敗訴。

上述案例,法官雖會同環保局人員到場量測,但臥室僅25.9分貝;即便住戶蒐集到敲擊聲、碰撞聲、小孩哭聲等錄音,也因無法分辨聲響來源與產生方式而難以認定侵權。

樓板噪音之所以讓人頭痛,原因在於,從孩子奔跑、家具拖拉到不經意的腳步震動,在夜深人靜時特別惱人。

事實上,這類糾紛多因「聲源難確定、數據難蒐證」而難以獲得救濟。與其事後透過法律途徑解決,不如在建築端一次把隔音做好,而且要能長久維持效果,才能真正守護居家安靜與睡眠品質。

法規門檻並非保證

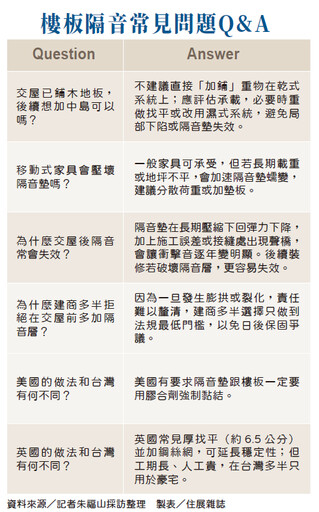

台灣雖已在建築技術規則中明定,新建集合住宅必須規劃樓板隔音,但實務上,許多建案仍把隔音當成「交屋前過關」的條件,而非「入住後10年、20年仍能維持」的長期品質。

據了解,目前市面上新建案為符合規範,多半選擇乾式做法施作樓板隔音,譬如以薄層隔音介質搭配超耐磨地板或石塑地板。

新屋隔音加強不易

此外,民眾若想在新成屋交屋前,除了建商提供的基本隔音外,額外自行加強樓板隔音效果,往往也會碰到阻力。

哲空間室內裝修設計總監吳宜哲就指出,他有客戶希望在樓地板多加一層隔音墊,但建商多半不願意配合,原因是,「一旦交屋後發生膨拱或裂化,責任難以釐清」。

吳宜哲建議,最穩妥的方式,其實是屋主在預售屋客變期間,直接退掉建商提供的地板,保留毛胚狀態,再依自身需求規劃合適的隔音工法。否則交屋後要想再提升樓地板隔音效果,就得同時支付拆除與施工費用,多數人通常會選擇屈就。

近年房地產市場的隔音思維逐漸分岔。一條路是只求過關的低成本方案,強調「有裝就好」;另一條則回到居住本質,把隔音視為生活品質的一部分。

當時間軸拉長,兩者的差距就會被放大。前者往往在入住幾年後,效果逐漸衰退,糾紛隨之增加;後者則透過材料的穩定性、工法的嚴謹控管與制度化的驗證,讓住戶得以享受「十年如一日」的安靜。

乾濕工法演進比較

目前市面上施作隔音大致分成乾與濕式兩種工法。乾式工法是將彈性介質直接附著在地板材料之下,優點是施工快速,但當住戶更換裝修時,隔音層往往也會被一併拆除,承載與耐久性有限。

濕式工法則是在隔音材上澆置水泥砂漿,並貼上地磚,藉由表面材的耐用性來降低被破壞的機率,相對來說,隔音效果更佳。不過,因現行法規尚未要求隔音墊與樓板間必須用膠合劑黏結,若濕式工法僅止於「隔音墊加水泥砂漿」,類似三明治少了一層結構,異材質介面(不同材料交界)之間就缺乏有效結合,長期在地震、溫差與重壓下,容易出現穩定度不足、局部崩散與軟硬不均等問題,最終仍會面臨性能下滑與維修成本攀升窘境。

厚找平台灣普及難

國際上常見的解法,是透過濕式厚找平來提升整體性。例如英國的實務經驗,多會將找平層澆到6.5公分厚(台灣則約為5公分),並在其中配置鋼絲網,以抑制裂縫與強化張力。這樣的做法確實能有效延長穩定性,但卻耗時費工,加上泥作師傅成本高昂,因此在台灣多半只出現在豪宅案場。

要讓「安靜」不再只是豪宅專利,而能普及到一般住宅,就必須另闢蹊徑。也因此,業界開始思考:能否在成本、耐久與普及性之間找到平衡?

物理固定補齊痛點

英宏德企業副總經理,同時也是專利師的蔡文翔指出,若以「聲學系統」的角度來設計構造,更關鍵的是補齊異材質介面的弱點。他提出「物理固定支撐結合系統」,以鍍鋅鋼板支架配合鋼釘錨固於RC結構層,讓RC結構層、隔音墊與水泥砂漿三者能建立穩定的結合關係。

這套系統的設計同時滿足三個需求:首先是固定,將鋼釘穿透隔音墊,直接錨固於RC結構層;其次是結合,透過支架上的鏤空設計增加砂漿的握裹力,也就是鋼筋與混凝土間的膠結力,降低崩散風險;最後是支撐,用約45公分的間距進行模組化佈點,確保不同尺寸下的每一塊瓷磚底下,至少都有兩到三個固定支撐架,以分散荷重並減少不平與脫層的可能。

蔡文翔強調,長效隔音並非單一材料的強化,而是一整套「工序、承載、面材」的系統工程。最佳的解法,是在毛胚或客變階段,就先把找平厚度、支撐配置與表面材一併納入設計,而不是等交屋後才進行反覆拆改。這麼做不僅能節省成本,也能確保耐久。

隔音從門檻到資產

當隔音被視為「交屋配備」,建商往往只求過關;但若隔音被視為「長期資產」,市場就會選擇真正能經得起時間考驗的系統方案。這也是為何隔音必須被理解為「設計、工法、驗證與使用教育」的組合題,而不是單一材料的施工。

蔡依林掀起的九點半睡覺熱議提醒我們:睡眠是健康的基礎;而三峽的噪音糾紛則凸顯另一個現實——若環境不安靜,再多努力也難以入眠。當舉證困難、社會成本不斷增加,最務實的道路,是在建築階段就把聲學底線拉高。

法規提供的是最低門檻,但生活追求的卻是可持續的品質。唯有把「永久」納入設計之初,安靜才不會停留在圖面與報告,而會真正長在地板之下,日復一日守護生活。

隔音從不奢侈。當「永久隔音」成為開發商與購屋決策的共同語言,住戶就能少掉一步擾動聲,多得一夜安眠;而產業若願意多走一步,品牌就能少掉一次糾紛,多贏一份信任。永久隔音,不只是建築細節,而是每個夜晚的安寧保證。

《住展雜誌》創立於1985年,是全台第一家房產媒體

擁有最豐富且即時的預售屋、新成屋資訊

以上文章未經授權,禁止擅自轉貼、節錄

官方網站:www.myhousing.com.tw

FB粉絲團:www.facebook.com/myhousingfan

【 住展雜誌 】授權轉載,原文出處【 從流行話題到社會案例,「永久隔音」成居住必備 築起安靜防線,才能學蔡依林當睡美人 】

- 記者:住展房屋網

- 更多房產新聞 »