林谷芳 生命的學問從實踐而來

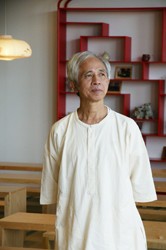

初冬時節,南京東郊依然「秋意盎然」。在明孝陵博物館的人流裡,我們一眼就看見臺灣林谷芳先生:清瘦,和善,銀髮,一身布衣。林谷芳是一個非常低調的禪者、音樂家、文化評論人,雖然這些年淡出臺灣文化圈,但他身體力行的禪修、悟道,以及他所著的有關禪修、音樂、情感方面的書,在大陸、臺灣、香港讀者中影響很大。

林老師對南京很有感情,這次在南京開設台北書院,正如他所言也是感情使然。談到南京,他指出南京要談文化必須回到六朝,因為六朝是中國文化史上非常重要的時段,六朝的南京,大唐的西安,南宋的杭州,最後才是明清的北京。文化重建南京必須要找到自己的位置。

人文 主體是「人」

東方潮:林老師,我們有幸讀過您的書,涉及到禪修、音樂、情感等多方面,對於文化傳承方面,您是如何理解的?

林谷芳:我在臺灣文化人裡,可能是最低調的,倒不是有意為之,是因為我不想影響自己的生活。幾年前我在長沙參加兩岸經貿文化論壇,我提出除了臺灣不斷傳承中華文化的特質之外,在傳承上還有幾個特點,大陸也值得參考。

第一個叫「均衡性」,我經常說三家齊好,即儒、釋、道三家,他們彼此是可以相互打通的。第二個是「體踐性」,什麼叫體踐性,我舉個例子,如果有人問我,新儒家對臺灣有沒有影響,我的回答非常直接:沒有影響。為什麼,因為所做和所說是兩回事。像臺灣慈濟的證嚴法師,他講話都是淺顯易懂,為什麼他的信眾那麼多,是因為他做到了「體踐性」。其實傳統文化是在日常的生活中出現的,很多人「日用而不知」。第三是「相容性」,我們在談傳統文化的時候,總容易跟當代文明做一個對比,甚至跟科學做對比。舉個例子,臺灣的知識精英或者搞科學的這些人,他們若是沒有宗教信仰,但要講出一番道理,就需要為沒有宗教信仰找出理由來,很自然地他們就與傳統文化對接上,就不會把傳統和當代做一個惡分。這幾點就是說傳統文化在臺灣除了沒有斷之外,它的發展也應該是一個渾圓的整體,不得割裂開來。

東方潮:有人說「學問用在自己身上才是真學問」,因為很多人說的和做的不一樣,甚至掛羊頭賣狗肉,林老師是如何看待這個問題的?

林谷芳:我剛才說的「體踐性」就是這樣,人文的東西該從人出發,它的主體是人,驗證的基點也是人,離開了人,所謂的人文就是一個虛妄的存在。為什麼我們要談「修行」,臺灣和大陸不同,我常常用這個例子來說,十幾年前,「修行」這個詞在華人社會是陌生的名詞,在大陸是帶有一些禁忌性的名詞,但是它在臺灣就是日常用語,比如最近你遭受了一點困厄,我可能就會開玩笑說:「哎呀,你修行不夠啦!」在世界各種文化中,修行其實就是簡單的一句話:化抽象的哲理為具體的真悟。

不落實在你生命上的,都不是生命的學問。它可能是一個客觀的知識,可能可以作為某些功名性的用途,但是跟我說的書院這種安身立命是無關的。所以,談人文的事一定要關注到生命的基點。學問跟人的關係,其實蠻複雜的,就像藝術跟人的關係,我們常常講「文如其人」,其實不一樣,比如說這個文章可能是一個人的直接的投射,他也可能是人內心淨化之後的沉澱,也可能只是他的一個理想的抒發,也可能恰恰相反,是他生命的另一面。比如你看到一個畫家畫的都是陽光溫暖的東西,你會覺得這個畫家很溫暖,但當你接觸畫家本人的時候,卻發現他是一個生命陰濕灰暗的人。

藝術跟人的關係這麼複雜,學問跟人的關係也是這樣,學問對你到底是正數還是負數,如果你沒有觀照,就像禪宗講的「死於句下」,就是死在學問中,因為學問跟你的關係,你不明瞭。先把這層關係明瞭,學問該為你所用的時候,自然就為你所用,這個時候,學問跟人就是一體的。但我們現在往往就缺少這樣觀照的過程,搞不好就是學問做得越好人越糟糕,這樣的例子太多了。所謂「修行」就是在提醒你,生命的學問必須從生命的實踐而來。我有一本書叫《禪兩刃相交》,兩刃相交指禪家的修行像劍客對決,手中留有一劍,你等別人拿出劍後說,我的學問比你高,我家世比你強,學問就像劍一樣,能夠在決鬥的時候,擊退敵人。

東方潮:這次台北書院在南京明孝陵博物館開設分院,無疑對有心人來說是個福音,您對此是怎麼想的?

林谷芳:對我來說,文化需要重建,未來可以被期待。它有兩個效應必須產生,第一個是「燈塔效應」, 第二個是「群聚效應」。在大陸必須要有一些燈塔出現,就是讓我們在迷茫的時候,看到燈亮想要去追尋,我們多數人不是沒有心去追尋,而是不曉得追尋什麼。因為在這個資訊氾濫的時代,不可能什麼資訊你都能接受。文化重建的第一步就是「燈塔效應」,這次在南京成立一個台北書院,讓人們知道有這樣一個地方開始在談學問和生命的連接,也在追尋自己跟當代社會的對接。當有人有困惑時,他就會來尋找;或者是因為主體散發的一種能量,別人也能感受到。

我六歲有感於生死,退伍之後,就去念佛法,我去了一天,第二天就走了。因為那邊念佛的人平均年齡七十歲,他們的生命幾乎已經快到盡頭,只有最後一關了,他們可以一心念佛,而我畢竟還年輕,還是生命力四射的,我怎麼可能整天念經,最後把自己弄得心如死灰。

現代人為什麼會迷惘,就是沒有遵循自然規律,因為每個人生或者哲學系統有它生命的秩序性。用禪來說,我最喜歡講的就是春天的花,夏天的鳥,秋天的風,冬天的雪,人要像這些季節一樣,一日有一日的領會,十年有十年的風光,如果不依循這個,生命就會顛倒。所以孔子講「三十而立,四十而不惑」。因為我們現在是片段拼接,所以秩序的厚度會不夠。當一個人四十歲的時候,跟二十歲想的東西是一樣時,那他當然就會迷惘,因為你的生命一直在走下坡,可你的心還停留在那裡,人就會找不到安頓。只有通過學習,透過傳統的學問,才知道在生命不同時節會有不同的風光。

藝術是生命的聚焦

東方潮:江南是中國文化的幽潭,什麼好東西都聚集在這裡。比如園林、明式傢俱、古琴、昆曲、紫砂壺等。雖然大陸有文化斷層的現象以及被污染得很嚴重,但我們有學習吸收的優勢,因為我們一伸手就能觸摸到這些東西,那我們該如何正確吸收這些文化遺產?

林谷芳:大陸擁有這麼多好的資源,可是我們還沒有全部用到,或者還顯得有些粗陋。歷史的問題或文化積澱的問題暫時不講,因為有些東西過去沒有做現在才開始做,歷史的東西有斷層我也暫時不講,但是我們能看到的東西,就要看眼界是不是正。你的眼界正不正,不看你走了多少路,修行是化抽象為具體,應該是你做了多少,只有眼正走得才會對,眼不正就會越走越歪。我們缺乏那隻眼,把我們原有的資產給串起來,這也就是一個文化或生命的詮釋問題。我們怎麼看待自己的東西,這個東西有怎樣的內在,在它紛繁的外表上面,它其實有一個內在的核心或者把它們給串起來,遺憾的是,我目前還看不到這個氣象。

東方潮:我們對待文化遺產,總是把紫砂壺、古琴、書法、繪畫這些東西都割裂開來。其實這些東西在古代是很完整的,呈現的就是一種江南精緻的生活!林老師您如何看待這種現象?

林谷芳:是的,這些東西的出現也是一心之轉,文字變書法,形象變繪畫,語言就變成詩詞,所以它是整體的,我們現在就是繼承的整體性不夠,比如我們的傢俱存在著這樣的問題,即便你家裡擺放的都是古董,但這些古董是相互打架的,反而體現不出古董的價值,我用這個比喻來形容,為什麼江南的條件這麼好,從我來看就是好的不得了,但卻沒有用起來。

第一個是文化詮釋,即史觀,沒有把文化串起來,如何展示出來,這點大陸做得不夠。南京要談文化必須回到六朝,因為六朝是中國文化史上非常重要的時段,六朝的南京,大唐的西安,南宋的杭州,最後才是明清的北京,但是中國文化是從明清開始衰落的。南京必須要有自己的位置,雖然明朝也很重要,但它不是整體的,它當時有很多東西不能外放,主要是內縮的,清朝更糟糕。我是有民國情節的,可它不能算是盛世,即便這些可以作為你的色彩,但不是主角。南京的文化氣象、南京的人文、南京的生命情境要放在什麼地方,對我來講,應該放在六朝。

第二個就是生命情境,有些東西它跟生命有沒有關聯,最終還是要回到生命的安頓,如果不跟這個有關聯,就會出現東西越多就越亂,越玩物喪志。比如你去黃土高原,看到的東西都很貧瘠,你可能會受不了,但它是很純粹的,它的那種蒼茫或是泥土的感覺會觸動你。你來江南,第一眼很美,但之後就會產生審美疲勞,它什麼都有,但卻沒有秩序,與你的安頓無關。所以江南雖然人文那麼豐盛,但江南也最容易出現紈絝子弟,就是什麼東西跟他的生命都無關,都是飄著的。一個生命的安頓,一個歷史的氣象,你如果在這兩者上面做出自己的詮釋,哪些東西該是核心,哪些東西該是邊沿,都需要一清二楚,這樣大家的差距也不會太遠,久而久之,正能量就會散發出來。

每次別人問我什麼是藝術,我都用下面這個例子談藝術。如果我寫這樣一篇文章:我一個人在空空蕩蕩的山上走來走去,突然聽到有人說話的聲音,但怎麼也沒找到,轉眼才發現,陽光穿越樹林,照在長滿青苔的石頭上。這文章能及格嗎,當然不能,言不及義,焦點渙散,可是如果我們把這段話換成這二十個字:「空山不見人,但聞人語響。返景入深林,複照青苔上。」這首王維的詩就叫藝術,藝術是生命的聚焦。我們知道最難表現音樂的就是電子琴,什麼音階都有—當你什麼都有,但都不到位的時候,它就是渙散的東西。

隨緣做主 了了分明

東方潮:林老師,我們看過您編著的那本《諦觀有情—中國音樂裡的人文世界》,作為一位從音樂中一路走過來的人,您能說說這方面的體會嗎?

林谷芳:我常說,聽一個人怎麼說話不如看一個人怎麼坐,看一個人怎麼坐不如聽一個人怎麼唱,肢體是跟生命有關的,尤其是看一個人的眼睛。我舉個例子,如果你的上司很討厭,你覺得他俗透了,但你為了升官,你就去唱很俗的歌,想去巴結他,最後肯定不像。因為唱歌是要感情的, 要投入才能唱得像。所以過去中國有句話叫「審樂之正」,即通過審查音樂就知道這個社會到底正不正。音樂真的是心聲,器樂因為沒有文詞的障礙,最能表現心聲,讓你無所隱藏。

我年輕時候學彈琵琶,有一陣子很後悔,我怎麼不學古琴呢,清微淡遠;我怎麼不學二胡呢,纏綿悱惻;我怎麼不學笛子呢,風流悠揚。到三十多歲的時候,我才知道我只能學一種樂器,那就是我每天都在罵的琵琶。琵琶是中國最剛性的樂器,一擊必殺,禪者的氣概,聲然如劍,我的個性就是如此。如果我去學其他的東西肯定是學不好的,因為那會扭曲我的本性。現在即便我二十多年沒彈琵琶,只要在茶會一彈,還是很震撼人心。我有一位學生,幾年前聽我琵琶,到現在還覺得餘音繞梁,覺得兩岸沒有這樣彈琵琶的人。我說因為兩岸的琵琶現在都是表演藝術,但我不同,琵琶就是我身上的劍,直擊過去。

我是透過音樂去解讀中國文化到底是什麼樣子,我們知道自己不一定能說得清楚,人在裡面,關己則亂,而音樂是不能被隱瞞的,所以我從音樂去解讀有些東西為什麼會是這樣,為什麼會是那樣。我們在文學、繪畫上都會有一種歷史復原的誤差,比如以前的一幅畫,我們都覺得它保留著個人的風格,在沒有錄音的年代,任何一首曲子都是文化遺產,因為經過很多人傳唱演奏它才能流傳下來,所以音樂是心靈的投射,器樂更是深層心靈的投射。

東方潮:林老師您一貫身體力行的品質,真的很讓人嚮往,能跟我們說說您當下的生活狀況嗎?

林谷芳:我們禪家講「隨緣做主」,我大概在二千年就離開了狹義的文化界,當時我還故意發了一封公開信,信是這麼寫的:「對一個禪者而言,十幾年的文化評論生涯也只是生命的一種歷練,現在哪裡行,哪裡不行,一切了然,是該離開的時候了。」我覺得這幾年我對臺灣文化界的一點話語權,一點感想或者一種影響, 始終還是存在的,甚至可能還更深一點,這些都是因為「身影」帶來的作用。這個「身影」就是我所談的東西,跟我這個生命是合在一體的。譬如文化界就有人說過,一輩子沒看到林谷芳這麼慌張過。我給別人的影響就是這個「身影」帶來的能量,讓別人相信我所講的話。這個「身影」於我而言,就是禪家所說的「了了分明」,我自己在做什麼,我哪裡行,哪裡不行,我都一清二楚。一清二楚,我就不會誇大異化,也不會不知所以地掉進自己的誤區。在了了分明這一點的基礎上,到了六十歲或者更早的時候,我就會變得像一個卷舒自如的行者。別人都覺得我雲淡風輕,其實這也是禪家所追求的一個超越。

林老師對南京很有感情,這次在南京開設台北書院,正如他所言也是感情使然。談到南京,他指出南京要談文化必須回到六朝,因為六朝是中國文化史上非常重要的時段,六朝的南京,大唐的西安,南宋的杭州,最後才是明清的北京。文化重建南京必須要找到自己的位置。

人文 主體是「人」

東方潮:林老師,我們有幸讀過您的書,涉及到禪修、音樂、情感等多方面,對於文化傳承方面,您是如何理解的?

林谷芳:我在臺灣文化人裡,可能是最低調的,倒不是有意為之,是因為我不想影響自己的生活。幾年前我在長沙參加兩岸經貿文化論壇,我提出除了臺灣不斷傳承中華文化的特質之外,在傳承上還有幾個特點,大陸也值得參考。

第一個叫「均衡性」,我經常說三家齊好,即儒、釋、道三家,他們彼此是可以相互打通的。第二個是「體踐性」,什麼叫體踐性,我舉個例子,如果有人問我,新儒家對臺灣有沒有影響,我的回答非常直接:沒有影響。為什麼,因為所做和所說是兩回事。像臺灣慈濟的證嚴法師,他講話都是淺顯易懂,為什麼他的信眾那麼多,是因為他做到了「體踐性」。其實傳統文化是在日常的生活中出現的,很多人「日用而不知」。第三是「相容性」,我們在談傳統文化的時候,總容易跟當代文明做一個對比,甚至跟科學做對比。舉個例子,臺灣的知識精英或者搞科學的這些人,他們若是沒有宗教信仰,但要講出一番道理,就需要為沒有宗教信仰找出理由來,很自然地他們就與傳統文化對接上,就不會把傳統和當代做一個惡分。這幾點就是說傳統文化在臺灣除了沒有斷之外,它的發展也應該是一個渾圓的整體,不得割裂開來。

東方潮:有人說「學問用在自己身上才是真學問」,因為很多人說的和做的不一樣,甚至掛羊頭賣狗肉,林老師是如何看待這個問題的?

林谷芳:我剛才說的「體踐性」就是這樣,人文的東西該從人出發,它的主體是人,驗證的基點也是人,離開了人,所謂的人文就是一個虛妄的存在。為什麼我們要談「修行」,臺灣和大陸不同,我常常用這個例子來說,十幾年前,「修行」這個詞在華人社會是陌生的名詞,在大陸是帶有一些禁忌性的名詞,但是它在臺灣就是日常用語,比如最近你遭受了一點困厄,我可能就會開玩笑說:「哎呀,你修行不夠啦!」在世界各種文化中,修行其實就是簡單的一句話:化抽象的哲理為具體的真悟。

不落實在你生命上的,都不是生命的學問。它可能是一個客觀的知識,可能可以作為某些功名性的用途,但是跟我說的書院這種安身立命是無關的。所以,談人文的事一定要關注到生命的基點。學問跟人的關係,其實蠻複雜的,就像藝術跟人的關係,我們常常講「文如其人」,其實不一樣,比如說這個文章可能是一個人的直接的投射,他也可能是人內心淨化之後的沉澱,也可能只是他的一個理想的抒發,也可能恰恰相反,是他生命的另一面。比如你看到一個畫家畫的都是陽光溫暖的東西,你會覺得這個畫家很溫暖,但當你接觸畫家本人的時候,卻發現他是一個生命陰濕灰暗的人。

藝術跟人的關係這麼複雜,學問跟人的關係也是這樣,學問對你到底是正數還是負數,如果你沒有觀照,就像禪宗講的「死於句下」,就是死在學問中,因為學問跟你的關係,你不明瞭。先把這層關係明瞭,學問該為你所用的時候,自然就為你所用,這個時候,學問跟人就是一體的。但我們現在往往就缺少這樣觀照的過程,搞不好就是學問做得越好人越糟糕,這樣的例子太多了。所謂「修行」就是在提醒你,生命的學問必須從生命的實踐而來。我有一本書叫《禪兩刃相交》,兩刃相交指禪家的修行像劍客對決,手中留有一劍,你等別人拿出劍後說,我的學問比你高,我家世比你強,學問就像劍一樣,能夠在決鬥的時候,擊退敵人。

東方潮:這次台北書院在南京明孝陵博物館開設分院,無疑對有心人來說是個福音,您對此是怎麼想的?

林谷芳:對我來說,文化需要重建,未來可以被期待。它有兩個效應必須產生,第一個是「燈塔效應」, 第二個是「群聚效應」。在大陸必須要有一些燈塔出現,就是讓我們在迷茫的時候,看到燈亮想要去追尋,我們多數人不是沒有心去追尋,而是不曉得追尋什麼。因為在這個資訊氾濫的時代,不可能什麼資訊你都能接受。文化重建的第一步就是「燈塔效應」,這次在南京成立一個台北書院,讓人們知道有這樣一個地方開始在談學問和生命的連接,也在追尋自己跟當代社會的對接。當有人有困惑時,他就會來尋找;或者是因為主體散發的一種能量,別人也能感受到。

我六歲有感於生死,退伍之後,就去念佛法,我去了一天,第二天就走了。因為那邊念佛的人平均年齡七十歲,他們的生命幾乎已經快到盡頭,只有最後一關了,他們可以一心念佛,而我畢竟還年輕,還是生命力四射的,我怎麼可能整天念經,最後把自己弄得心如死灰。

現代人為什麼會迷惘,就是沒有遵循自然規律,因為每個人生或者哲學系統有它生命的秩序性。用禪來說,我最喜歡講的就是春天的花,夏天的鳥,秋天的風,冬天的雪,人要像這些季節一樣,一日有一日的領會,十年有十年的風光,如果不依循這個,生命就會顛倒。所以孔子講「三十而立,四十而不惑」。因為我們現在是片段拼接,所以秩序的厚度會不夠。當一個人四十歲的時候,跟二十歲想的東西是一樣時,那他當然就會迷惘,因為你的生命一直在走下坡,可你的心還停留在那裡,人就會找不到安頓。只有通過學習,透過傳統的學問,才知道在生命不同時節會有不同的風光。

藝術是生命的聚焦

東方潮:江南是中國文化的幽潭,什麼好東西都聚集在這裡。比如園林、明式傢俱、古琴、昆曲、紫砂壺等。雖然大陸有文化斷層的現象以及被污染得很嚴重,但我們有學習吸收的優勢,因為我們一伸手就能觸摸到這些東西,那我們該如何正確吸收這些文化遺產?

林谷芳:大陸擁有這麼多好的資源,可是我們還沒有全部用到,或者還顯得有些粗陋。歷史的問題或文化積澱的問題暫時不講,因為有些東西過去沒有做現在才開始做,歷史的東西有斷層我也暫時不講,但是我們能看到的東西,就要看眼界是不是正。你的眼界正不正,不看你走了多少路,修行是化抽象為具體,應該是你做了多少,只有眼正走得才會對,眼不正就會越走越歪。我們缺乏那隻眼,把我們原有的資產給串起來,這也就是一個文化或生命的詮釋問題。我們怎麼看待自己的東西,這個東西有怎樣的內在,在它紛繁的外表上面,它其實有一個內在的核心或者把它們給串起來,遺憾的是,我目前還看不到這個氣象。

東方潮:我們對待文化遺產,總是把紫砂壺、古琴、書法、繪畫這些東西都割裂開來。其實這些東西在古代是很完整的,呈現的就是一種江南精緻的生活!林老師您如何看待這種現象?

林谷芳:是的,這些東西的出現也是一心之轉,文字變書法,形象變繪畫,語言就變成詩詞,所以它是整體的,我們現在就是繼承的整體性不夠,比如我們的傢俱存在著這樣的問題,即便你家裡擺放的都是古董,但這些古董是相互打架的,反而體現不出古董的價值,我用這個比喻來形容,為什麼江南的條件這麼好,從我來看就是好的不得了,但卻沒有用起來。

第一個是文化詮釋,即史觀,沒有把文化串起來,如何展示出來,這點大陸做得不夠。南京要談文化必須回到六朝,因為六朝是中國文化史上非常重要的時段,六朝的南京,大唐的西安,南宋的杭州,最後才是明清的北京,但是中國文化是從明清開始衰落的。南京必須要有自己的位置,雖然明朝也很重要,但它不是整體的,它當時有很多東西不能外放,主要是內縮的,清朝更糟糕。我是有民國情節的,可它不能算是盛世,即便這些可以作為你的色彩,但不是主角。南京的文化氣象、南京的人文、南京的生命情境要放在什麼地方,對我來講,應該放在六朝。

第二個就是生命情境,有些東西它跟生命有沒有關聯,最終還是要回到生命的安頓,如果不跟這個有關聯,就會出現東西越多就越亂,越玩物喪志。比如你去黃土高原,看到的東西都很貧瘠,你可能會受不了,但它是很純粹的,它的那種蒼茫或是泥土的感覺會觸動你。你來江南,第一眼很美,但之後就會產生審美疲勞,它什麼都有,但卻沒有秩序,與你的安頓無關。所以江南雖然人文那麼豐盛,但江南也最容易出現紈絝子弟,就是什麼東西跟他的生命都無關,都是飄著的。一個生命的安頓,一個歷史的氣象,你如果在這兩者上面做出自己的詮釋,哪些東西該是核心,哪些東西該是邊沿,都需要一清二楚,這樣大家的差距也不會太遠,久而久之,正能量就會散發出來。

每次別人問我什麼是藝術,我都用下面這個例子談藝術。如果我寫這樣一篇文章:我一個人在空空蕩蕩的山上走來走去,突然聽到有人說話的聲音,但怎麼也沒找到,轉眼才發現,陽光穿越樹林,照在長滿青苔的石頭上。這文章能及格嗎,當然不能,言不及義,焦點渙散,可是如果我們把這段話換成這二十個字:「空山不見人,但聞人語響。返景入深林,複照青苔上。」這首王維的詩就叫藝術,藝術是生命的聚焦。我們知道最難表現音樂的就是電子琴,什麼音階都有—當你什麼都有,但都不到位的時候,它就是渙散的東西。

隨緣做主 了了分明

東方潮:林老師,我們看過您編著的那本《諦觀有情—中國音樂裡的人文世界》,作為一位從音樂中一路走過來的人,您能說說這方面的體會嗎?

林谷芳:我常說,聽一個人怎麼說話不如看一個人怎麼坐,看一個人怎麼坐不如聽一個人怎麼唱,肢體是跟生命有關的,尤其是看一個人的眼睛。我舉個例子,如果你的上司很討厭,你覺得他俗透了,但你為了升官,你就去唱很俗的歌,想去巴結他,最後肯定不像。因為唱歌是要感情的, 要投入才能唱得像。所以過去中國有句話叫「審樂之正」,即通過審查音樂就知道這個社會到底正不正。音樂真的是心聲,器樂因為沒有文詞的障礙,最能表現心聲,讓你無所隱藏。

我年輕時候學彈琵琶,有一陣子很後悔,我怎麼不學古琴呢,清微淡遠;我怎麼不學二胡呢,纏綿悱惻;我怎麼不學笛子呢,風流悠揚。到三十多歲的時候,我才知道我只能學一種樂器,那就是我每天都在罵的琵琶。琵琶是中國最剛性的樂器,一擊必殺,禪者的氣概,聲然如劍,我的個性就是如此。如果我去學其他的東西肯定是學不好的,因為那會扭曲我的本性。現在即便我二十多年沒彈琵琶,只要在茶會一彈,還是很震撼人心。我有一位學生,幾年前聽我琵琶,到現在還覺得餘音繞梁,覺得兩岸沒有這樣彈琵琶的人。我說因為兩岸的琵琶現在都是表演藝術,但我不同,琵琶就是我身上的劍,直擊過去。

我是透過音樂去解讀中國文化到底是什麼樣子,我們知道自己不一定能說得清楚,人在裡面,關己則亂,而音樂是不能被隱瞞的,所以我從音樂去解讀有些東西為什麼會是這樣,為什麼會是那樣。我們在文學、繪畫上都會有一種歷史復原的誤差,比如以前的一幅畫,我們都覺得它保留著個人的風格,在沒有錄音的年代,任何一首曲子都是文化遺產,因為經過很多人傳唱演奏它才能流傳下來,所以音樂是心靈的投射,器樂更是深層心靈的投射。

東方潮:林老師您一貫身體力行的品質,真的很讓人嚮往,能跟我們說說您當下的生活狀況嗎?

林谷芳:我們禪家講「隨緣做主」,我大概在二千年就離開了狹義的文化界,當時我還故意發了一封公開信,信是這麼寫的:「對一個禪者而言,十幾年的文化評論生涯也只是生命的一種歷練,現在哪裡行,哪裡不行,一切了然,是該離開的時候了。」我覺得這幾年我對臺灣文化界的一點話語權,一點感想或者一種影響, 始終還是存在的,甚至可能還更深一點,這些都是因為「身影」帶來的作用。這個「身影」就是我所談的東西,跟我這個生命是合在一體的。譬如文化界就有人說過,一輩子沒看到林谷芳這麼慌張過。我給別人的影響就是這個「身影」帶來的能量,讓別人相信我所講的話。這個「身影」於我而言,就是禪家所說的「了了分明」,我自己在做什麼,我哪裡行,哪裡不行,我都一清二楚。一清二楚,我就不會誇大異化,也不會不知所以地掉進自己的誤區。在了了分明這一點的基礎上,到了六十歲或者更早的時候,我就會變得像一個卷舒自如的行者。別人都覺得我雲淡風輕,其實這也是禪家所追求的一個超越。