荒島上的一本書

在遙遠的小島上生活,陪伴我的只有一本書:《許地山小說選》

「如果你飄流到荒島,只能選擇帶一本書,你會挑哪一本?」

這是和閱讀有關的考古題,我不只一次被問過,也經常開玩笑對人提出這個問題。被我問到的人總會認真思考,慎重說出一本他們心目中最重要的著作,然後也必定反問「那你呢?」。此時,我就會一本正經地說:「既然到荒島只能帶一本書,我當然是帶《野外求生手冊》呀。」

每回都在白眼、搥打或噗嗤一笑後結束這個話題,但沒人知道,我真的有過這種經驗─在遙遠的小島上生活,而陪伴我的只有一本書:《許地山小說選》。

那是三十年前的舊事,我和一群抽中金馬獎的衰鬼來到外島東引。有人說外島兵很涼,有喝不完的酒和用不完的時間,愛看書的人想把金庸全集或普魯斯特《追憶逝水年華》看完都不成問題。但踏上這座不到四平方公里的小島後,才發現根本不是這麼一回事。日復一日的出操、構工、戰備,沒空閒時間不說,更大的折磨是沒有個人空間。

在島上前三個月,我唯一能擺放私人物品的地方,就只有寢室裏的內務櫃,大小跟火車站的中型置物櫃差不多,而且裏面可收納的東西和排放的方式都有嚴格規定,唯一允許放在內務櫃裏的「書」,大概只有藍色塑膠封皮的「莒光日作文簿」。

入伍將近半年,我沒讀過任何一本書。

其實島上不是無書可看,在中正堂旁邊有座「志清圖書館」,裏頭應該有些藏書,只不過平日我們不可能離開營區去圖書館,而假日又得把握不到十個小時的放風時間盡情玩樂。想看書的人,大概都是鑽進南澳街上的租書店,花幾塊錢租一本漫畫坐在店裏的矮板凳上,重溫一遍《城市獵人》或《七龍珠》。和老闆夠熟的人,還可以從店後頭借出《花花公子》或《閣樓雜誌》,帶回連上供老鳥傳閱。

當兵前的我一個月可以讀兩、三本小說,那是學生時期養成的習慣,每晚總鞭策自己至少要讀三十頁文學名著才可以睡覺。到外島後,這多年未曾改變的睡前儀式被打破了,就寢前的閱讀時間被晚點名和菜鳥最害怕的「晚點名後的晚點名」取代。日子過得緊張忙碌,心中卻有個空洞不斷擴大,尤其在深夜站崗一個人看著漆黑海面想念家鄉人與事的時候。那是一種相當絕望的感覺,以為這兩年大概就是這樣了,失去了閱讀,只能看著自己的文學夢愈離愈遠。

直到這本書的出現,才讓我在絕望中得到了救贖。

這本書為什麼會出現在外島東引?我怎麼也想不通。時日一久,三十年後的我也差點要遺忘或懷疑起這本書的存在了。

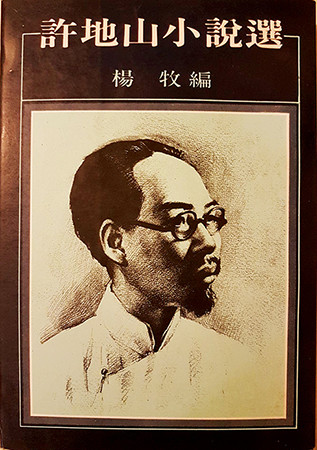

於是我走到書架前,從最上層的地方找到這本《許地山小說選》。書果然還在,只是舊了,紙張發黃得厲害,書邊還長出密密麻麻的褐斑。不過書封的情況還算良好,黑底黃字的書名,以及淡綠色的「楊」、「牧」、「編」三字,仍清晰乾淨地位在鉛筆畫的許地山肖像上方。

以前的我總會在買來的書上寫下自己的名字,註明幾年幾月在什麼地方購入,再端端正正蓋上私章,儼然以藏書家自居。這幼稚的行為在進入職場工作幾年後就消失了,可能因為懶,可能因為後來常在網上買書無實體地點可記,更可能是因為書漸漸多了,已沒有那麼珍貴的感覺。我不確定這本書上有沒有留下我當年的醜字和銀行開戶用的印章,翻開尾頁,果然有,上頭寫著:「80年12月27日購於東引」。

十二月二十七日是什麼日子?我努力回想。那天不是假日,我是因為接了連上業務才有機會離開營區。那時我接的是採買工作,奉命到島上最大的聚落南澳村買菜,替連上弟兄代購洗髮精、沐浴乳、擦銅油、泡麵、綁腿帶之類的生活日用品,外加送洗衣物和投寄信件等服務,這才有機會在「亨裕商店」買到這本書。

「亨裕」不是書店,而是島上較具規模的日用品店,吃的喝的用的任何能想到的東西裏面幾乎都有。我的記憶應該沒錯,《許地山小說選》確實是在「亨裕」買到的,那天是我接任採買的第一天。

當我走進亨裕商店,在開放式貨架區替同袍挑選商品的時候,意外發現店裏竟然還有一座高高窄窄的書櫃,架上層層疊疊排滿了好幾百本書。這種感覺很奇怪,就像你走進家裏附近的生活百貨商店,發現有一個書櫃出現在一堆鍋碗瓢盆清潔用品五金工具和零食飲料中,展示各種新舊書籍任君挑選。

不過這個發現只能算是驚奇而非驚喜,因為一眼望去,架上陳列的大多是武俠羅曼史心靈雞湯之類的暢銷書,沒見到比較像樣的文學作品。就在我失望準備移動到下一個貨架時,我突然在書架的角落、不到兩公分寬的空間中,瞥見了這本書書背上的「文學叢書」幾個小字。當時《許地山小說選》就是這麼奇怪地出現在那裏,只有自己一本,沒有其他文學叢書同伴,孤零零地被上下左右的大眾讀物包圍。

坦白說,在那之前我沒讀過許地山的小說,甚至連這位作家的名字都很陌生。但那天我毫不考慮立刻買下了這本書,不只是因為它是架上唯一一本洪範書店出版的書籍,也不只因為上頭有楊牧推薦。最主要的原因是,這本書竟讓我產生了同病相憐之感─它不該出現在這裏的,也不該一直被留在這個地方。如果我不買下它,天知道它還會在百貨商店裏待多久時光。

我從沒這樣買過書,像買菜一樣把這本書和一堆日用品放在櫃臺結帳。我沒撕去書封底的價格標籤,隔了三十年,仍可清晰辨識當年一百六十元的售價。書是七十四年三月出版的,版權頁定價寫的是一百五十元,它花了六年時間漂流到島上,應是回頭書或舊書,可是在外島非但沒打折還被多加了十元。購入價超過書原本的定價,這也是目前為止僅有一次的購書經驗。

就這樣,許地山跟著我住進了東引的營區。他是臺南人,三歲離臺在閩粵長大,燕京大學畢業,曾任北大、清華教授。沈從文說他是「另外一個國度的人,說著另外一個國度裏的故事」,但我讀他的小說卻覺得相當親切。可能是他曾留學英美,也曾赴緬甸仰光生活數年,嘗盡漂泊離散滋味,因此在他的作品裏經常可見船舶、海洋、航行與漂流,故事中總有濃稠到無法切斷的親情、愛情與故園之情,例如〈海世間〉這段描述:

船離陸地遠了,一切遠山疏樹盡化行雲。割不斷的輕煙,縷縷絲絲從煙筒裏舒放出來,慢慢地往後延展。故國裏,想是有人把這煙揪住吧。不然就是我們之中有些人底離情凝結了,乘著輕煙飛去。

或許是自己那時剛擁有搭船遠離家園的經驗,當我看到許地山這段文字,整顆心頓時惆悵糾結了起來。雖然他有些小說筆法用的是十九世紀西方流行的敘事模式,感覺有點陳舊,但在情感的表現上卻極其真摰,也相當真實,可以跨越迢遙時間,撫慰了當年在東引島上的我。

那年外島雖尚未裁軍,但編制人員已有不足的現象,時常出現一人身兼兩、三項業務的情況。我除了當採買,還接下了政戰文書職務,總算有了自己的空間,不必再躲到廁所看女友寫來的信。

我有了一張小辦公桌,桌上有檯燈、軍用電話、泡麵用的鋼杯、一臺CD隨身聽和兩個外接喇叭,以及一個用來擺放各式公文和教戰守冊的小書架。許地山的這本小說選也被我放在書架上,成為輔導長室唯一的一本文學讀物。在不知道多少個部隊已就寢的夜晚,我利用加班結束後的一點點空檔時間,聽著娃娃〈飄洋過海來看你〉或林憶蓮〈愛上一個不回家的人〉,翻開許地山的小說讀上幾頁,就這樣靠著這本書支撐過破冬前這段最難熬的時光。

許地山幼年離開臺灣,一生只回臺數次,都是短暫停留,並未落葉歸根。而他的這本小說選在臺灣本島誕生,和我一樣漂洋到外島,在我退伍後跟著我回到臺灣,在我的書架上一住就是三十年。許地山四十九歲過世,不知不覺,我已活得比他還老了。書封面的許地山肖像永遠停留在盛年的相貌,而他的這本書卻漸漸發黃褪色,長出斑點,和我一起變老。

我把這本書擦乾淨,小心翼翼放回書架上層。想著書的漂流與自己的這段過往,不得不承認人生不只人與人有緣,跟書也是如此,甚至影響更鉅。