仿生人與人工智慧的結合:技術創新的未來?/蔡元鴻

蔡元鴻(軍武科技觀察家)

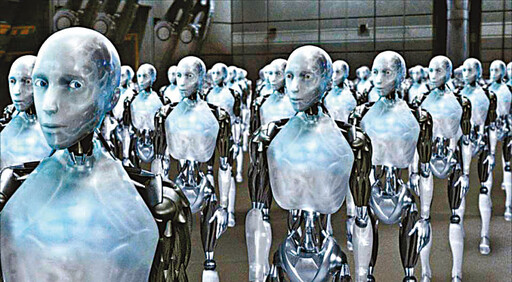

波蘭新創機器人公司 Clone Robotics,在近期開發出世界首台雙足肌肉骨骼機器人「Protoclone V1」。其設計旨在模仿人類的骨骼和肌肉結構,以實現更自然靈活的運動。鑒於當前生成式人工智慧平台科技的飛速發展,未來是否將此二者作結合,並運用於軍事、工業、社會服務與日常生活四大領域,以掀起革命性發展,值得探討。

首先,Protoclone V1 採用 3D 列印聚合物骨骼與 1,000 條壓力驅動肌肉纖維,並整合逾 500 個感測器,實現超過 200 度的自由流暢運動。據報導,其仿人類肌肉功能的高效人工纖維系統(Myofiber)由單片肌腱單位製成,可在小於 50 毫秒內收縮 30% 以上,並產生高達 1 公斤的拉力,達到人類肌肉動力密度與速度的結合。

其次,NVIDIA Isaac GR00T(Generalist Robot 00 Technology)作為機器人通用基礎模型平台,結合 Jetson Thor 晶片與模擬平台如 Omniverse、Cosmos 與 Isaac SDK 提供的開發工具,可讓仿生人透過語言、影像及示範學習自主決策與協作。因此在 Isaac Gym 仿真環境下,透過 sim‑to‑real 強化學習管線訓練,仿生人能學會穩定步態與精巧操控,再無縫部署至實體系統並持續優化控制策略。

此外,歐盟的《人工智慧法案》(AI Act)於 2024 年 8 月 1 日正式生效。該法案採取風險分級制度,將涉及安全或基本權利的系統歸為「高風險」,並禁止最不可接受的用例。在歐盟境內投放市場或提供服務的 AI 系統,不論開發或運行地點,都必須遵守資料治理、技術文檔透明與獨立評估等合規要求。

有鑒於此,若將此二者結合發展於軍事、工業、社會服務與日常生活四大領域,同時遵守相關法案,可預期的運用將朝以下四個層面前進:

1、軍事應用。AI 驅動的仿生人,可自主進行前線偵察與環境掃描,取代人員進入高風險區域收集影像與感測數據,降低傷亡風險。同時憑藉強化學習優化的動態平衡與搬運能力,令仿生人能在崎嶇地形中持續搬運重型裝備與補給物資,大幅提升後勤效率與部署靈活度。並可作為無人防禦哨兵,結合目標辨識 AI,以實現遠端監控與威脅預警,同時保有人類「最後一哩」的決策控制。(在關鍵決策點保留人機協同,以避免 AI 自主作出可能導致倫理或戰略風險的決策。)

2、工業轉型。在倉儲與物流領域,仿生人搭配倉庫管理系統(WMS),不僅可進行貨箱搬運與揀貨作業,同時解決人力短缺並縮短作業週期。用於汽車與電子產線,能執行高精度焊接、裝配與品質檢測,並透過 AI 即時補償誤差,達到近乎人手的靈活度與穩定性。再者,若結合數位孿生(Digital Twin)與 AI 演算法,能對關節與人工肌肉的磨損進行預測性維護。

3、社會服務。在火災、地震或化學原料外露等災難現場,仿生人能自主穿越災區並定位受困者,提供即時搜救協助。透過情感辨識與語音互動,也可於長照機構中執行護理與復健輔助,並根據 AI 分析制定個性化康復計畫,緩解人力不足。此類科技已在大型活動中試點應用,例如泰國「AI Police Cyborg 1.0」,搭載 360° 智能鏡頭與臉部辨識技術,實現威脅偵測與警戒支援。

4、日常生活。Clone Robotics 預計 2025 年推出家用 Alpha 版,能完成洗衣、煮飯、掃地等家務,並以自然語言回應使用者需求,提升家庭自動化體驗。而情感陪伴機器人,如以色列 Intuition Robotics 公司的 ElliQ,已在長者居家使用,可對話、播放音樂、提供健康提醒並主動聯繫親屬或緊急服務,證明 AI 同理照護的可行性。

當仿生人與生成式 AI、強化學習、數位孿生等前沿技術深度結合,意味一場貫穿戰場、工廠、社區與家庭的「智能互動革命」正在進行中。未來唯有在技術創新與法規合規間取得平衡,並就如同對自動化無人載具武器運用的國際法討論般,探討新法或修法以限制濫用,唯有在技術、倫理與法治三者並重的前提下,才能確保這場革命的安全、永續與以人為本。

- 記者:好報 採訪中心

- 更多生活新聞 »