醫染「產志賀毒素大腸桿菌」4天過世 傳播途徑、症狀一次看

[周刊王CTWANT] 香港瑪嘉烈醫院近日懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌集體感染,已有三名醫生先後染病,並出現發燒等病徵。其中一名30多歲腫瘤科醫生於2月4日發病,2月6日入院接受治療,於2月7日不幸離世。對此,衛生署衛生防護中心也提醒大家,產志賀毒素大腸桿菌的主要傳播途徑和感染症狀。

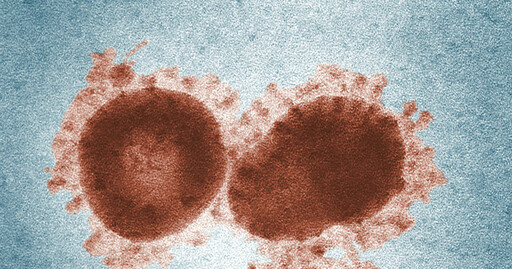

根據衛生署衛生防護中心的資料,產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素,並可引致嚴重的食物傳播疾病。患者感染後,可能出現腹痛、腹瀉,甚至出血性腹瀉,亦有機會發燒和嘔吐,部分嚴重個案更可能演變為危及生命的併發症,如溶血性尿毒綜合症。

衛生防護中心表示,雖然大多數大腸桿菌菌株不會對人體造成傷害,但某些菌株,如產志賀毒素大腸桿菌,則可引發嚴重感染,而且不論年齡大小,所有人均有可能受感染,即使是健康的成年人亦未必能倖免。

產志賀毒素大腸桿菌的主要傳播途徑包括進食或飲用受污染的食物,例如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。

此外,該病亦可透過糞口途徑在人與人之間傳播,而接觸被污染的水源、農場動物或其周圍環境,亦是感染的潛在風險因素。

該菌的潛伏期一般為3至8天,主要治療方式為支援性治療,例如患者如出現嚴重腹瀉,應及時補充水分和電解質。然而專家指出,抗生素不應用於治療此類感染,因為可能會增加溶血性尿毒綜合症的風險。

根據衛生防護中心建議,市民應加強個人及食物衛生,以減低感染風險。處理食物時應遵守食物安全五要點,包括選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、生熟食物分開處理、徹底煮熟食物及將食物存放於適當溫度。此外,應避免進食未經消毒的奶類製品或未煮熟的食物,並確保食物在進食前徹底煮熟至中心溫度達75°C以上。

據了解,全球最常見的產志賀毒素大腸桿菌感染來源為牛肉,其次為農產品(如蔬果)及乳製品。由於該菌能在冷藏環境下存活,市民在處理冷藏食物時,應遵從包裝上的烹煮或翻熱指示,以確保食品安全。

產志賀毒素大腸桿菌感染的嚴重性不容忽視,尤其當細菌進入血液系統後,可能導致敗血症甚至腦膜炎,對免疫力較弱人士影響尤甚。此外,若感染引發溶血性尿毒綜合症,患者可能會出現腹痛、腹脹、帶血便或血尿、嘔吐、發燒、貧血等症狀,甚至出現腎臟受損或腎衰竭。

這次瑪嘉烈醫院的感染事件引起社會關注,當局正進一步調查感染源頭,並提醒市民嚴格遵守個人及食物安全措施,以防範產志賀毒素大腸桿菌感染的風險。

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多國際新聞 »