梵谷真跡8月跨海來台展出 6/24預售票搶先開賣

[周刊王CTWANT] 喜歡欣賞經典名畫、藝術創作的人,今年可以說特別幸福!在梵谷誕生跨越170週年之際,台灣今夏將迎來世界級規格的西洋畫展,由荷蘭庫勒穆勒美術館(Kröller-Müller Museum, the Netherlands)、富邦美術館與聯合數位文創共同策劃的「梵谷:尋光之路」特展,將於8月24日至11月11日在富邦美術館3F日光展廳盛大亮相。展件聚焦梵谷創作之初,到前往法國時期、繪畫風格臻至成熟之境,匯集其短暫而精彩創作歲月中的巨作。台灣民眾無須遠赴海外,即有機會親臨文森.梵谷(Vincent van Gogh)的真跡畫作,6月24日中午12點預售票搶先開賣,早鳥優惠價420元(原價500元)!

荷蘭後印象派大師文森.梵谷在畫作中對於光影、色彩的探索以及濃烈情感的呈現,被後世譽為表現主義的先驅,深刻地影響了20世紀的藝術發展。此次展出的畫作來自全球最大梵谷真跡收藏之一的荷蘭庫勒穆勒美術館,在梵谷貧困的一生中,高級顏料與畫布總令他難以觸及,因此梵谷的素描多以炭筆作畫,極易褪色;他亦常在畫布上重複作畫,多層油彩的厚塗使顏料更易龜裂、剝落,致使其多數作品難以保存,隨時間推移已絕少至外界展出。而在主辦單位長時間的溝通與爭取後,共邀集25幅珍稀館藏來台展出,也是近年庫勒穆勒美術館難得首肯的海外移展。

梵谷最為世人熟知的莫過於他一生過得孤獨悲苦,死後才揚名立萬。如余光中翻譯的《梵谷傳》中幽默地感慨:「梵谷的畫生前沒人看得起,死後沒人買得起。」這次特展深入其藝術生涯,從素描系列、自畫像、田園風景和靜物畫等多幅標誌性作品,帶領觀眾再次認識這位偉大藝術家的多元面貌。展件亦著眼於後印象派畫家對於光影的探究,如何在梵谷繪畫風格形塑之際產生了關鍵影響的脈絡,重現梵谷前往法國作畫時期「追光之旅」的重要意涵。

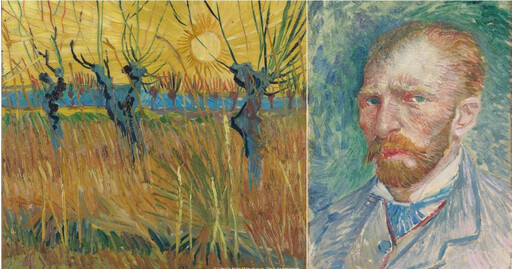

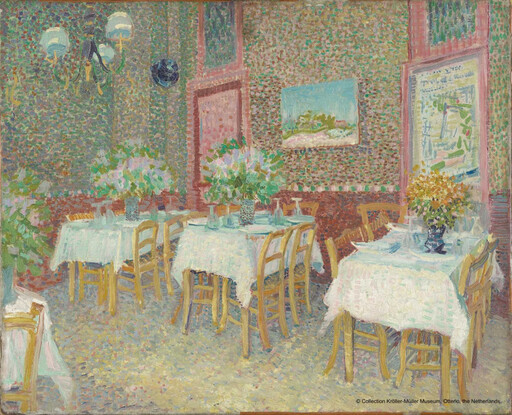

像是對比於1881至1885年創作初期,其深受荷蘭古典大師風格影響,作品以寫實灰暗色調為主,如素描系列、《努南的舊塔樓》等;到1886年後,移居巴黎的梵谷受到大都市多彩生活的刺激,並結識多位印象派畫家,改以高彩度的顏料展現光線帶來的感動,以及嘗試了法國年輕畫家秀拉聞名的點描技法,例如《餐廳內》將強烈且明亮的色彩逐漸注入到畫作之中;而1888年前往亞爾後,風格逐漸成熟,《日落時柳樹》、《柏樹圍繞的果園》等皆為此時期的代表作。而梵谷見證了藝術之都巴黎沃土孕育出的創新風格,同時也迷戀上來自日本的浮世繪,除了精巧的臨摹作品外,後期創作中也時常運用浮世繪技法。

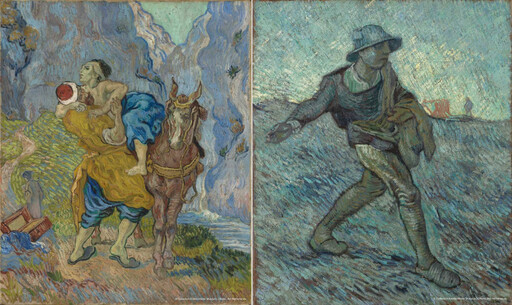

梵谷在創作晚期仍毫無保留地綻放生命力,他居住在南法的聖雷米療養院時,雖身心備受折磨,卻迎向全新的創作高峰,透過獨樹一幟的詮釋和對色彩的敏銳感知,創造出充滿強烈情感和戲劇性光影的畫作,也展露出內心深處的孤獨和對自然的熱愛。展中此時期的作品《好撒瑪利亞人》(仿德拉克洛瓦之作)、《播種者》(仿米勒之作)更反映了他對於人性的關懷,回顧他在成為畫家前曾全心投入傳道的經歷,其對於仁愛精神的寄望、宗教的熱忱、人類勞動的敬仰依舊是創作重要的主題;《自畫像》則是梵谷對於「人」充滿激情與愛的另一種體現,其一生極少拍照,卻一口氣畫了四十多張自畫像,也成為梵谷繪畫藝術中的一大特色,他著重將個人情緒投射在人像中,觀展者也能從其自畫像作品中,感受他對生命與生活時而堅毅、時而痛苦的複雜情感。

展覽將於6月24日中午12點於富邦美術館官網(https://www.fubonartmuseum.org/FB0202_)、udn售票網(https://pse.is/634g3s)搶先開賣,預售票420元(原價500元);7月1日起,還有限量1,000組的「精裝明信片套票」、「導冊套票」、兩款「雙人紀念實體套票」將於限定通路獨家販售,以及多款展覽限定商品將於展覽商店亮相,可持續關注官網(https://reurl.cc/Wxg17e)最新訊息。

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多生活新聞 »