一滴現形1/台南囡仔勇闖美國FDA 瑞磁自創全球唯一液態晶片「病毒無所遁形」

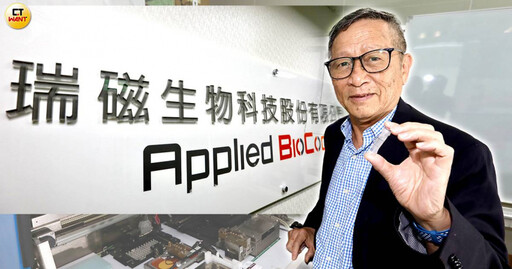

[周刊王CTWANT] 「每個醫生聽到我的點子後,都說要做、這對病人來說非常重要,但科學家朋友們都叫我不要做,因為實在太難了!」今年70歲的瑞磁生物科技集團ABC-KY (6598)創辦人何重人說。

在一個陽光耀眼的午後,何重人在內湖的辦公室接受CTWANT記者專訪,內湖的辦公室很簡約,大螢幕投射的是他所發明的數位生物條碼(BMB)的介紹,一般人可能不太容易聽懂,他耐心解釋,就像個大學教授;他成功在美國拿到FDA認證的多元診斷試劑,已可驗出78種疾病,但他不滿足於年年擴增的「產品菜單」,想要挑戰下一步,就是由一滴血液,來判讀癌症患者是否會復發。

瑞磁生技美國子公司Applied BioCode 於2008年在美國洛杉磯成立,2015年在台北設點,創辦人何重人是不折不扣的台灣人,1954年在台南出生,自中興大學化學系畢業後,到美國亞利桑那州立大學念生化碩士、物理化學博士,當過紐約哥倫比亞大學博士後研究員。

他笑說,就是讀書讀太久,後來找工作總想找符合專業和喜好,挑來挑去選不到喜歡的,幸好美國創業風氣盛,只要有新點子就能獲得啟動資金,他在2008年成立Applied BioCode,經過十年研發和打磨,終於在2018年取得FDA(美國食品藥物管理局)自動化分子診斷系統的上市許可,同年還取得17項腸炎檢測試劑,2019年則拿到呼吸道20項體外診斷試劑的上市許可。

自嘲在「在學校待太久」的何重人,在化學、物理、光學與生物技術等跨領域累積豐富知識,加上出自半導體強國台灣,因此想到半導體製程技術,採用6吋晶圓切割成300萬個磁珠,打造出細如塵埃的微小晶片,以QR code的形式黏在生物探針上,放置在特製的溶液試劑中,若檢體中出現相對應的細菌或病毒,就能被晶片上的生物探針抓住,在專門的機器拍攝下呈現不同色彩,這組BMB就可得知這次生病的「確切兇手」。

「我們用QR code便宜又準確的優勢,縮小100萬倍來做,」何重人說,過去做生物檢測,一次只能一個人做一種,答案出來發現錯了,才能再試別種,所以大部分的人都不想花精力在這上面,然而他的創新作法,一次可確認或排除10多種病毒,一台機器更可在3.5小時,同時完成96人的檢體,可說是又快、又好、又便宜。

以一個正在打噴嚏的病人為例,過去只能戳一次鼻子、驗一種病毒,就像我們平常驗新冠肺炎的方式,根本就不符合時間與成本效益,所以大部分都靠瞎子摸象,吃一般感冒藥去壓症狀,運氣好就見效,運氣不好反而延誤治療,現在有了這項新技術後,用棉花棒戳鼻子、放進試劑、拿去機器拍照,短時間內就能知道,到底是A型、B型流感、呼吸道融合病毒、人類間質肺炎病毒,還是新冠、腸病毒,甚至是百日咳桿菌、肺炎黴漿菌等都能測出,讓醫生對患者用藥做出正確判斷。

瑞磁生技副總陳祐寧表示,目前有腸胃道檢測、呼吸道檢測、新冠與流感檢測等診斷試劑產品,均拿到美國FDA核可,最新推出的是多元真菌檢測,則是將傳統耗時2周以上的真菌培養再檢測,縮短到5個小時就能完成;接下來每年將陸續推出新品項,像是性傳染病與抗藥性基因檢測、泌尿道感染結合抗藥性基因檢測等。

先前研究也發現,瑞磁的新冠加流感七合一檢測,一次上機做96個檢體僅23分鐘,而業界龍頭大約要花50分鐘,但檢測結果差異不大,所以在疫情期間瑞磁順利取得美國 FDA 緊急使用授權(EUA),且一次鼻腔採樣就能做到7種不同的病毒檢測,比業界龍頭更強。

陳祐寧透露,美國當地醫院目前幫病人做檢測,大多採用亞培、羅氏等巨頭企業產品,雖然一次做一種,但在醫療保險支應下,美醫療業者不太容易改用新產品,不過,最近美國保險業開始有降低給付趨勢,台灣產品因性價比相對高,能提供醫院或實驗室彈性挑選檢測與出報告的項目,以符合保險給付上限,有望受到更多的青睞。

由於傳染病、過敏原等檢測開發產品已上軌道,已交由團隊研發,何重人告訴記者,他現正研究如何透過血液變化、而非開刀取檢體的方式,探討癌症復發的可能性,進而做到早期發現、早期治療,「定時扎個血做檢查,就不需時時提心吊膽。」他期待地說。

儘管沒有前例可循,科學家朋友也認為太過困難,不過何重人說,「在醫院看到很多患者與家屬,為了這難以根治的癌症腫瘤在憂慮,感覺很沉重。」如果這技術做出來能幫助很多人,讓他有持續做下去的動力。

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多財經新聞 »