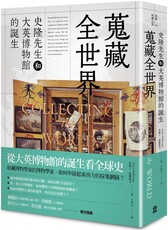

蒐藏全世界:史隆先生和大英博物館的誕生

蒐藏全世界:史隆先生和大英博物館的誕生

作者:詹姆士‧德爾柏戈(james delbourgo) 出版社:左岸 出版日期:2021-12-01 00:00:00

☆ 從大英博物館的誕生看全球史

☆ 收藏博物學家的博物學家,如何串接起東西方的採集網絡?

☆ 藏珍閣裡的物件排列和分類,如何反映宇宙秩序?

☆ 第一座公共博物館,如何體現公民與國家的新關係?

☆ 如何從轉型正義的新視角,看待這位奴隸主?

《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書

英國科學史學會Hughes Prize

美國十八世紀研究學會Louis Gottschalk Prize和

Annibel Jenkins Biography Prize

美國歷史學會Leo Gershoy Award

當今的大英博物館收藏了人類過去的寶藏,但是在它誕生的時刻,卻是探索新世界的前沿基地。它的奠基者漢斯・史隆,為博物館的庫房藏量和定位,立下了第一個里程碑。他過世後,後人根據他的遺囑,成立世界上第一個「公共博物館」。

為什麼史隆願意不計一切代價,致力收得全世界各處的物件?自然史的採集,不只是為了個人求知的熱忱,更是承自「藏珍閤」的傳統,透過物件的排列和分類,博物學家不僅揭示了可資利用的經濟資源,還意圖展現神的秩序,文明與野蠻的分野,迷信到理性的進程。

但是,要網羅什麼樣的物件,才能展現世界運行的奧秘?什麼樣的事物才算「珍奇」?「一根珊瑚掌」「一顆結石」「一段牛脊椎,上面被一支橡樹枝貫穿」,這些奇特的物品如何被歸類?又如何視覺化這些物件,讓知識交流更精確?

故事裡,史隆並不是唯一的智者,若沒有非洲奴隸提供的採集技能和植物知識,史隆便無法從距離歐洲千里之遙的牙買加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多樣性;若沒有英國東印度公司僱員的協助,或者從「福爾摩沙」來到倫敦的騙子的誆言,或者全球各地各有所圖的採集者所上繳的標本,史隆便無法突破地理空間限制,將物件集中到帝國中心。他親自做採集(collecting),但更多時候,他是收集博物學家的博物學家(the collector of collectors)。

現代世界從採集(to collect)開展。光是將成千上萬個物件加以分類、條列,編纂成目錄(to catalogue),本身就是通往認識外在世界的方法。能夠完成一份目錄清單,證明了具備堅強的軍事力量、充沛的商業活力,以及文化實力。強國才能對外徵集,進而編寫目錄清單、打開藏珍閣供人參觀,展現萬物的法則。

這本書首次運用史隆的標本與物件、還有他的「物種目錄」所寫成。史隆的遺願是維持收藏的完整性,結果卻被現代學科專業化的趨勢所沖散,變成植物標本歸於自然史博物館、書信手稿歸於大英圖書館、其他物件與圖冊歸於大英博物館。作者試圖將完整的史隆拼回來,也讓我們更加認識帝國的歷史。

★名人推薦:

戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所)

洪廣冀(臺大地理系)

蔣竹山(中央歷史所)

蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者、自然史研究者)

專文推薦

不管是收藏來源、收藏研究,或是購買收藏所動用的財富,背後多少都有黑奴的身影。史隆本身也許不自覺,卻也從來沒有掩飾過這個事實,只是後代研究者囿於歐洲中心的觀點,或是科學偉人傳記的敘述手法,對這段史事總是視而不見,或是草草帶過。本書作者集結科學實作研究、收藏史、黑色大西洋史研究的手法,加上對史隆作品和書信內容的仔細梳理,成就了這份精采作品,為我們揭示當時知識、商貿、殖民帝國攜手並進的一段歷史。

然而,構成他生涯最大轉捩點,也是他得以蒐購全世界的財富來源:牙買加蔗糖生產與銷售,以及背後的黑奴勞力,卻直到晚近幾年才漸受關注。在揮別牙買加三百多年後,史隆終於和他書中所描述的黑奴再相逢,不過這次是在博物館的展櫃和書本中。他們將一起,帶我們認識收藏活動與擴張帝國裡,不同貢獻者交織而成的故事。——戴麗娟(《記憶所繫之處》譯者、中研院史語所)

*********

科學史界經歷了兩次轉向。先是「實作轉向」(practice turn)。研究者的焦點從科學家在想什麼,逐步轉移至科學家在何時、何處、基於何種理由、以何種手段來做科學。影響所及,實驗室、博物館、植物園、田野等科學地點(scientific site)逐步出現在科學史研究者的視野。

但是,如果說科學知識最大的特色是能放諸四海皆準,那麼,單單揭露科學知識的生產地是不夠的,於是又有「全球轉向」;也就是說,科學之所以能放諸四海皆準,關鍵不是四海遊走之人的心悅誠服,反倒是性格海派的科學家費心經營的結果。如此以「世界」取代科學之普世性(universality)的研究取向,研究者稱之為「全球轉向」。《蒐藏全世界》可說是前述兩大轉向中最引人注目的作品之一。

當科學史的研究者還將目光侷限在倫敦都會區的一小撮紳士實驗哲學家時,德爾柏戈的視角早已跨出倫敦,「從西非的奴隸碉堡延伸到北美的殖民聚落,從加勒比海延伸到東印度公司散佈在南亞與東亞的商館」。採集作為一種生活形式,是帝國的,且沒有放在帝國的脈絡中,便不能妥善理解。——洪廣冀(臺灣大學地理系)

*********

這本書不僅是十七至十八世紀英國面向世界的全球史,書中內容豐富,關鍵字涉及了很多主題,有博物學、自然史、商業、科學社群、種植園、人際網絡、蒐藏、殖民、奴隸、美洲、非洲、牙買加、藏珍閣、博物館、公共、物種、皇家學會、帝國、西印度群島、科學革命、光榮革命、啟蒙運動、分類、標籤、標本等等。

我們現在所知道的大英博物館,應該是十九世紀維多利亞時期改建、重組並建立近代博物館分類標準後的新樣貌,對於十八世紀建館初期的歷史應該是完全陌生,一般讀者更不用說會將史隆與大英博物館產生任何連結,基本上,應該說是完全忽略他的存在。

也因為如此,這本書的出版,讓我們認識到,要成為一位像史隆這樣的收藏家,他的條件及時代特性是如何結合,才能成就這一段精彩的博物學發展史。——蔣竹山(中央大學歷史所)

*********

看似與臺灣無關的大英博物館,其實與臺灣博物館史有些關連。十九世紀中葉,來臺採集的英國博物學者史溫侯(Robert Swinhoe)蒐藏,存放於大英博物館分立出的倫敦自然史博物館。一九○八年,當臺灣設立第一個自然史博物館「總督府博物館」(今臺灣博物館)之初,大英博物館的史溫侯蒐藏,成為總督府博物館羨慕,甚至希望仿效的目標。一九三○年代,總督府博物館面臨檢討,引起學者討論。當時任職於臺北帝國大學的動物學者青木文一郎,又以大英博物館及倫敦自然史博物館馬首是瞻,大書特書總督府博物館的未來走向。

至今,大英博物館仍重要,但重點已非她持續刻出「偉大的功名」。該館面對過去帝國主義「黑歷史」蒐藏的指控,必須不斷做出反思與努力。作者在這本書不避諱點出,史隆蒐藏成功的背後,乃因史隆身處世界的中心,以剝削者的角度,累積大量財富,加上有效的網絡及訊息交換,始能得到各地珍品。閱讀此書,除了上述恢弘的歷史外,細細品味書中紛紛落下神壇的人們,他們是名人,也是凡人;他們編織出強而有張力的蒐藏世界,也有人性與幻想涉入其中,未嘗不是另一種閱讀的樂趣。——蔡思薇(《椰子的葉蔭》譯者)

★得獎紀錄:

《衛報》《倫敦時報》《紐約時報》《紐約書評》選書

英國科學史學會Hughes Prize、

美國十八世紀研究學會Louis Gottschalk Prize和Annibel Jenkins Biography Prize、

美國歷史學會Leo Gershoy Award、