打造臺北成為韌性城市 斥資30億建敦北大排因應極端降雨多管齊下防災

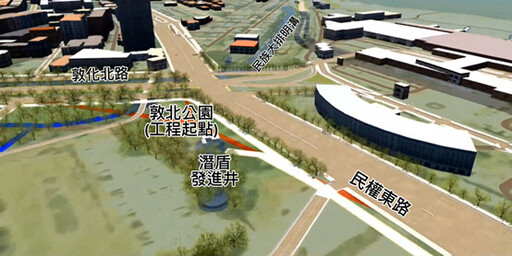

【記者 林禾/台北 報導】近兩年來,極端降雨頻繁發生,臺北市總共發生11次突破時雨量防線的豪雨,其中更有三次每小時降雨超過100毫米。蔣萬安表示:「面對這樣的極端氣候,市府必須大刀闊斧。參考東京地下宮殿的成功經驗,我們決定在敦化北路的地底下,打造全國第一座地下貯留管–敦化大排。」打造臺北市如「地下水庫」的敦北大排,工程預算約30億元,但市民最擔心工程期間出現交通黑暗期,蔣萬安請市民放心,他說:「北地下大排的施工將會是一場微創手術,利用潛盾機在地下開挖,就能將敦化北路上的車流影響降到最小。」未來敦北大排完工,不只能解決敦化北路沿線、小巨蛋周邊的淹水問題,更是全國首創的工程!

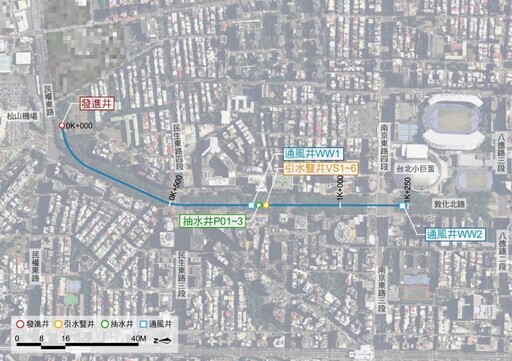

▲敦北大排貯留管施作位置平面圖。

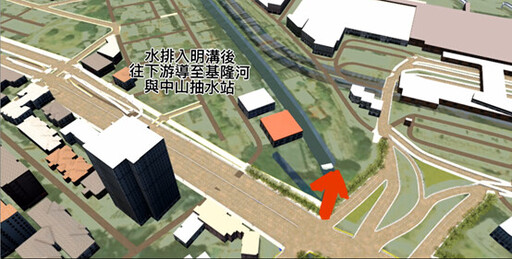

蔣萬安說,他擔任立法委員時,就常聽到南京東路小巨蛋周邊的里長反應,只要豪大雨來很容易淹水,因為是屬於市中心繁華核心區,也代表臺北市的門面,所以上任後即刻來解決,最後拍板定案,投入數十億的經費來建置相關的排水系統工程,包括敦北大排、滯洪池以及抽水站的擴建工程。他指出,可以把敦北地下大排想像成一座地下水庫,總容量3萬2千噸將相當於16座標準游泳池。當大雨來臨,雨水流入地底,也就不會積淹在地面上,造成市民生活的不便以及財產、安全的損害。除此之外,敦北地下大排還能水力發電、自給自足!

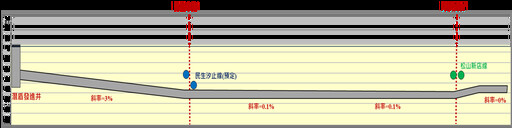

目前正在規劃設計中的「敦化北路地下貯留管興建工程」,源起於敦化北路沿線有部分區域在豪大雨時容易出現積水狀況,但鄰近地區目前並沒有適合用以興建滯洪池的空間,為努力提昇這一帶的降雨容受度,因此該處參考先進國家案例,將滯洪空間的概念由「面」轉換為「線」,採用潛盾工法於地下進行隧道挖掘來開闢滯洪空間,這個方式同時具備了可大幅減少施工期間的交通影響,以及地下貯留管施設完成後不影響上方地面空間原有使用機能的優點。

▲工程起點示意圖。

▼ 貯留貯留管排放終點位置示意圖。

敦北大排將採用全國首創最新的工法,潛盾機器在深40米的地方建置貯留管,另外有水力發電的功能,希望能夠全面提升北市降雨容受力,從目前77.8(毫米/小時)來到88.8(毫米/小時),市府團隊會積極努力,希望這項工程在今年開始動工並能夠如期的完成。

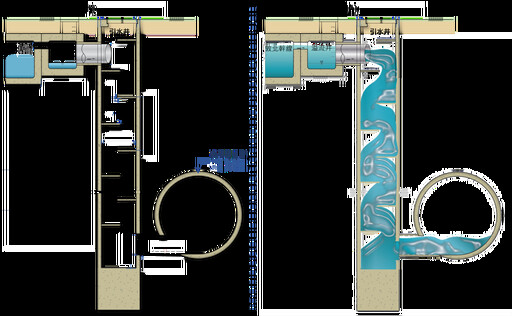

▲貯留管施作位置剖面圖。

▼貯留管運作示意圖。

▲水利處積極推動民眾自主防災意識,以自助、互助及公助等多管齊下防災。

惟防洪工程仍有保護上限,都市無法完全免除淹水的現實,而災情發生時政府單位支援能量有限,因此,水利處特別重視民眾水災自主防災能力的提升,當災害發生時既能自救也能互救。水利處自108年起,每年成立3處防災社區,把專業知識及防救災資訊深植民心,至113 年已完成19處自主防災推動工作,另民政局的防水閘門補助 113年申請件數創新高,達到1,033件,受惠戶數共計1萬3,941戶。透過勘查社區環境現況,研擬社區防救災對策,成立防汛應變組織,並建立應變機制及任務分工。最後再模擬短延時強降雨情境進行防汛演練,包含防水閘門架設、小型移動式抽水機操作及沙包堆疊。近年來極端降雨的發生強度與頻率漸增,面對未來不可知的極端氣候挑戰,唯有透過公部門系統性推動排水改善工程,再加上民眾的自主防災意識提升參與自主防災等,公私協力共同努力為防災作準備,才能有效減少災害的發生機率,減少損失與不便。(照片:記者林禾翻攝)

- 記者:好報 採訪中心

- 更多生活新聞 »