薛子隨筆》大陸自駕遊雜感 – 廬山九江行

“煙水亭”,緬懷周瑜的景點。

作者/薛中鼎

1.廬山的詩

中國的詩,是中華文化的精粹,詩的影響,深遠而普遍。我對於廬山的印象,以及廬山對我的吸引力,主要就是來自於幾首古詩。

一首是李白的《望廬山瀑布》詩:

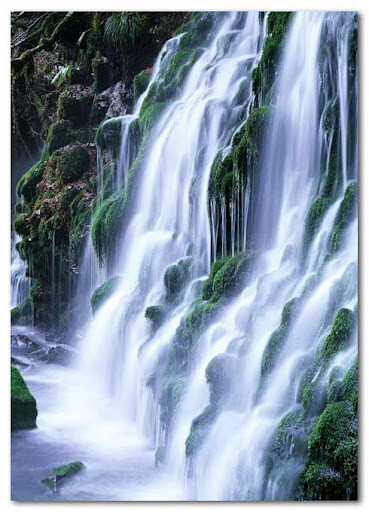

日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。

飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。

這首詩,描寫李白到了廬山,“望廬山瀑布”,感慨有如《飛流直下三千尺,疑是銀河落九天》。

這個瀑布是何等的氣派,若不遊廬山,此生遺憾。

另一首詩,家喻戶曉,是蘇東坡的《題西林壁》詩:

橫看成嶺側成峯,遠近高低各不同;

不識廬山真面目,只緣身在此山中。

自古就有“廬山之美在山南,山南之美數秀峰”之譽。要望“廬山瀑布”,就要登廬山山南的“秀峰”。(圖/取自網路)

東晉時期,在廬山西北麓,建有《西林寺》,為廬山著名古剎之一。蘇東坡遊廬山《西林寺》,在寺壁上,題了這首詩,描寫廬山的峰嶺迭起,變化多端。

千年多以來,中國人喜歡藉詩中《不識廬山真面目,只緣身在此山中》,來形容很多事是“當局者迷”。

蘇東坡還有另一首“遊廬山”的詩,知名度不如前兩首,但是更能貼切形容我遊罷廬山時的心情,我在此賣個關子,容後再敍。

2.九江的故事

廬山在江西九江市近郊。從九江開車上廬山,要一個半小時。我是先到九江,再上廬山。

九江是歷史名城,在長江之畔,臨近鄱陽湖,是富庶的魚米之鄉。九江在漢朝,稱爲“柴桑”。

2.1 周瑜《點將台》

我們讀《三國演義》,會讀到周瑜在柴桑練兵,決戰赤壁。今天在九江,果然有緬懷周瑜的景點。在市區風光旖旎的“甘棠湖”,岸邊有“煙水亭”,號稱就有周瑜的“點將台”。

我看這明顯是觀光的“人造古跡”,無需當真。

2.2 白居易《琵琶亭》

到了唐宋時期,九江地區稱爲“江州”;長江在此,稱做“潯陽江”。“江州”與“潯陽江”這兩個名稱,讓我想到白居易的詩《琵琶行》。

白居易有兩首不朽的長詩,《長恨歌》與《琵琶行》。我個人對於《琵琶行》的偏愛,甚於《長恨歌》。《長恨歌》説的是皇家故事,離我們很遙遠;《琵琶行》説的是一般人故事,更貼近我們的親身經歷。

《琵琶行》一開始,就點明了,故事發生在“潯陽江”:

《潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟》

《琵琶行》的結尾,是“江州司馬”的白居易的感傷落淚:

《座中泣下誰最多,江州司馬青衫濕》

這首詩寫的極爲感人。表面上是琵琶女感懷身世,“今年歡笑復明年,秋月春風等閒度”;實際上是白居易以此自況,作爲一個知識份子,他的命運與琵琶女並無不同。

白居易遭到放逐,説自己是“我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城”,而且是“春江花朝秋月夜,往往取酒還獨傾”。

白居易感慨,自己與“琵琶女”,“同是天涯淪落人,相逢何必曾相識”。最後,白居易潸然淚下,“江州司馬青衫濕”。

據陳寅恪先生考證,“青衫”服色,所代表的級別不高,説明白居易當時的情況很不好。

“琵琶亭”

1998年,九江地方政府在市區江畔,大手筆建造了個《琵琶亭》,其主題就是白居易的《琵琶行》。

《琵琶亭》規模宏大,占地約三千餘平方米。入口有一巨大石碑,刻有毛澤東手書的《琵琶行》全詩。

2.3 宋江《潯陽樓》

中國的名著《水滸傳》,也有段與九江有關的故事。那就是宋江在“潯陽樓”題反詩,導致了在江州的 “梁山泊好漢劫法場,白龍廟英雄小聚義” 的精彩故事。

宋江反詩中,有這樣的句子:

《不幸刺文雙頰,那堪配在江州。他年若得報冤仇,血染潯陽江口》

這首詩的邏輯有些問題。宋江在山東鄆城殺了閻婆惜,被判了刑,流放到江州。

宋江在江州,小日子過得挺不錯,能到潯陽樓喝酒、寫詩、作樂。他若要“報冤仇”,應該到鄆城衙門報仇,爲何要“血染潯陽江口”?江州人士哪裡對不起他?

所以説,宋江的反詩,是標準的 “理不直而氣壯”,有流氓氣質。

總之,九江市區有三大歷史文化景點。周瑜的《點將台》;白居易的《琵琶亭》;宋江的《潯陽樓》。

“潯陽樓”

毛澤東當權時期,無法無天,大力破壞真古跡。近二十年來,中共又努力興建假古跡。假古跡對於發展旅遊事業,帶動内需,確實頗具成效。

我認爲,以假古跡來發展旅遊觀光,有正面效益。旅遊事業,有錢人花錢,增加了平民的就業機會,可以平均財富。同時也可以提升,民衆對於歷史文化的認知,增強民衆的“文化自信”與“國家認同感”,確實是件好事。

真真假假,假假真真,疑真似假,疑假似真。一般民眾也不會去計較,景區的古跡,到底是真是假。感覺有總比沒有好。

3.蔣介石的廬山故事

廬山是著名的避暑勝地,腹地寬闊。滿清末年,英國傳教士李德立向清廷租借廬山土地,興建別墅。因爲山上涼爽,別墅區稱爲“牯嶺鎮”,“牯嶺” 其實就是英文“Cooling”的意思。

國民政府後來定都南京。南京夏季炎熱,是中國“四大火爐“之一,廬山成爲蔣介石與宋美齡的“夏宮”。尤其宋美齡,對於廬山的西式別墅建築,涼爽的氣候,非常喜歡。在廬山“牯嶺鎮”,有宋美齡別墅。蔣介石經常在此,召開重要會議。

廬山美齡別墅。

盧溝橋“七七事變”之後,蔣介石於7月17日,在廬山發表了有重要歷史意義的《廬山抗戰聲明》,聲稱:

《地無分南北,人無分老幼,無論何人,皆有守土抗戰之責任,皆抱定犧牲一切之決心。我們只有犧牲到底,抗戰到底,惟有犧牲的決心,才能博得最後的勝利》

台北建國中學附近,有條牯嶺街,早年舊書攤林立,有心人可以在此尋寶,找到市面上沒有的“好書”或是“禁書”。

建中是我母校,所以到了廬山 “牯嶺”,想到建中旁的 “牯嶺街”,還有電影 “牯嶺街少年殺人命案”,頗覺親切。

抗戰勝利之後,美國總統特使馬歇爾來華調停國共紛爭。馬歇爾曾八度上廬山,與蔣介石在美齡別墅進行會談。可知蔣介石與宋美齡,十分偏愛廬山。

據介紹,廬山美齡別墅,是蔣介石與毛澤東,皆曾入住過的,唯一的地點。

參觀美齡別墅,可以看到西式抽水馬桶,與老式蹲坑,並存於同一衛生房間內。據報導,原來別墅只有西式馬桶,但是毛澤東不喜歡。所以爲了滿足老毛的需求,特地挖了個“茅坑”,供毛主席蹲著用。

4.毛澤東的廬山故事

“新中國”成立後,最著名的廬山故事,就是1959年的《廬山會議》。

廬山會議舊址。

當時中共搞《三面紅旗》運動,分別是“總路綫”,“人民公社”,與“大躍進”。結果造成國家巨大災難,餓死人民幾千萬,有的説是三千萬,有的説是五千萬不等。

會議中,時任國務院副總理兼任國防部長的彭德懷元帥,寫私信給毛澤東,陳述他回老家所看到的,農村裡的悲慘情境,建議老毛調整路綫。

《三面紅旗》是毛澤東欽定的國家經濟政策,彭德懷爲民請命的“私信”,不同意毛澤東的政策,觸怒了毛澤東。毛澤東把彭德懷的私信發佈給所有與會者,並且痛批彭德懷,把彭德懷定性爲“裡通外國”的“反黨集團”份子。毛澤東解除了彭德懷的一切職務,並且將彭德懷軟禁在北京西北郊的挂甲屯。

大陸學者韓鋼有個視頻,詳細説明了這個事件的經過。

毛澤東非常狠毒,在文革時期,又把彭德懷抓出來批鬥。後來彭德懷重病,也不准醫生予以醫治。彭德懷臨死之前,要求服務人員打開窗簾,讓他看看藍天白雲,沒有得到允許。

毛澤東的陰狠之處,在於不將人處以死刑,而將人陷於“求生不得,求死不能”的極端悲慘的困境。

毛澤東對開國元帥彭德懷、賀龍、國家主席劉少奇等,皆是如此。後來的接班人林彪,擔心自己已遭毛澤東猜忌,不免重蹈彭德懷、賀龍、劉少奇的噩運,決定乘飛機出逃,結果於1971年的9月13日,摔死在外蒙古的溫都爾汗。

廬山是政治上的 “不祥之地”。

彭德懷的“廬山事件”,是中共歷史的一個轉折點。毛澤東在鬥垮所謂“彭黃張周”的四人反黨集團之後,更加的食髓知味,肆無忌憚,乃至於有了後來的文化大革命,十年浩劫,全國亂鬥。

杜牧的《阿房宮賦》有句話,《使天下之人,不敢言而敢怒。獨夫之心,日益驕固》,說的很好。

因爲1959年廬山會議的惡劣經驗,現在中國大陸的政治人物,都不會考慮在廬山召開政治會議。廬山已是政治上的 “不祥之地”。

5.廬山的景區

我原以爲廬山是清幽之地。到了廬山牯嶺鎮,我才發現就是個商業區,很像墾丁的遊客大街。

導遊帶我們搭纜車,去了所謂的“李白瀑布”;也帶我們搭了另一個纜車,去了所謂蘇東坡寫詩《橫看成嶺側成峯》的地方;我走上走下,頗爲疲倦,有“載興而來,興盡可歸”之感。

臨別之際,我想到了蘇東坡的另一首詩《廬山煙雨浙江潮》,詩如下:

《廬山煙雨浙江潮,未至千般恨不消;

到得還來別無事,廬山煙雨浙江潮。》

詩的意思是説,沒有去之前,充滿想象,覺得非去不可。真的去過了,無非如此,也就可以了。

(文章只屬作者觀點,不代表本網立場。)

薛中鼎,大學讀理科,有比較嚴格的邏輯訓練,後來在政大讀企管碩士,美國讀管理科學博士。

大約有北方遊牧民族的基因,所以換了些不同的工作領域,在美國、北京與台灣都生活多年。雖然“遊牧”四方, 對於中國文學與歷史,尤其是文學與歷史的關聯性,以及歷史變遷的邏輯性,一直有濃厚的興趣。喜歡嘗試著以百年後歷史學家的角度,來分析探討當下的現象與問題。

- 記者:優傳媒新聞網

- 更多政治新聞 »