打造大埤酸菜產業循環經濟模式,雲縣府、大埤鄉公所、臺灣大學三方簽署MOU

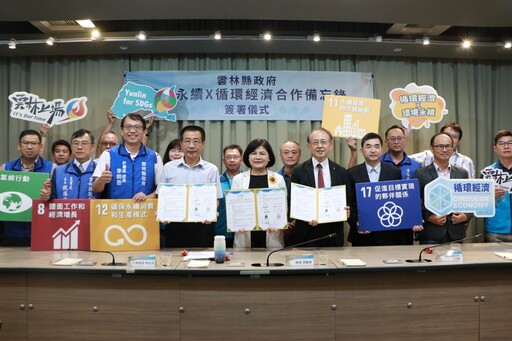

【民眾新聞-蔡富丞/雲林報導】雲林縣大埤鄉酸菜產量高居全國之冠,因而有「酸菜王國」、「酸菜的故鄉」之稱,但製造過程產生的剩餘資材如何再生利用一直是重要課題,所以今(5/31)日雲林縣政府特地偕同大埤鄉公所與臺灣大學共同簽署「大埤酸菜專業區剩餘資材資源再利用」合作備忘錄(MOU),希冀透過三方合作,進行剩餘資材資源化技術研究與提供指導,建立農業剩餘資材資源化循環經濟模式,推動雲林農業循環經濟與環境永續發展。

計畫處李明岳處長說明,大埤鄉生產全國近8成的酸菜,但傳統酸菜加工製作過程會產生大量含高鹽份的鹵水與酸菜分級加工後剩餘菜渣,如未加以妥適處理,有流入溝渠、溪流或農田之虞,使鹽分滲入泥土,造成土壤鹽化問題。

根據臺灣大學生命科學院何勝惟博士過去研究發現,由於酸菜醃製後之鹵水雖具有高鹽度,但亦有高有機質含量及豐富的營養鹽和金屬離子等特性,可將其資源化為水產養殖環境之鹽度調節劑和液肥,並經實驗證明,醃製鹵水經資源化調整後,應用於水生物培養有明顯促進水生物繁殖之功效。若能進一步利用其研究,將可有效解決及去化酸菜加工業產生的剩餘資材,協助酸菜產業永續發展並達環境永續利用。

張麗善縣長表示,大埤酸菜專業區成立於1994年,除了推動酸菜產業發展外,亦可讓農民集中醃漬,集中管理醃漬剩餘資材,雲林縣政府長期以來也積極思考如何以循環經濟思維,將酸菜產業剩餘資材朝循環再利用來發展,除可降低農民隨意棄置等情況發生外,亦可創造剩餘資材的新價值並協助產業永續發展,期待透過MOU的簽署,由專家學者給予酸菜專業區剩餘資材資源化技術研究與指導,解決農民酸菜醃漬鹵水及剩餘菜渣的處理問題,為大埤鄉建立生態循環經濟的新產業模式,符合聯合國永續發展目標(SDGs),讓雲林成為循環創生的典範城市。

- 記者:民眾網

- 更多政府消息新聞 »