慈大附中名家講座 遇見抹香鯨 談台灣鯨豚文化

在花蓮海域要遇見抹香鯨,機率有多大呢?答案是17%,那如果是想遇到課本作家,機率又有多大呢?

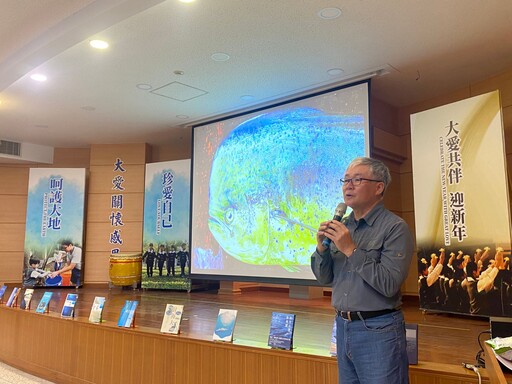

3/27週四晚上圖書館名家講座邀請海洋文學作家廖鴻基老師,以「遇見抹香鯨——談台灣鯨豚文化」為題,為國二和高一近二百位同學分享他觀察鯨豚與守護海洋的行動,從深入觀察黑潮與各種鯨豚的相遇,將對海洋的認識與情懷訴諸筆端,出版二十多本海洋文學作品,希望同學們能藉此了解黑潮,讓心中重現浮出一座島嶼,並轉過身來面對更廣闊的海洋。

「為什麼人類要認識鯨豚?」廖鴻基老師提到台灣四面都是海,是個島國,海洋是我們當然的生活環境,鯨豚在恢宏的空間裡俯仰、跳躍,豐富地存在,我們不應關起門戶封閉自己。而鯨豚是處在食物鏈金字塔中的最高層,更是海洋生存指標生物,能代表海域是健康的,因此保護鯨豚,就是保護整個海洋生態!

從1996年組成台灣尋鯨小組,執行花蓮海域鯨豚調查,到1998年創立黑潮海洋基金會,推動海洋生態旅遊,目前2023-2025年拜訪太平洋抹香鯨π計畫,都是透過無數次的出航,以接近、記錄、關懷的行動,扭轉過去的獵殺濫捕文化,期待藉由一吋吋航跡累積,扭轉台灣向海的格局。

國二大愛郭德碩同學分享很開心能親眼見到課本作家,也驚訝花蓮賞鯨活動竟然是由廖鴻基老師創辦,創辦歷程中曾遭受許多人的反對,他感到好奇:面對困難為何願意繼續走下去?老師回答:「有時候會想要放棄,但想到自己還能做得更好,就覺得應該往前邁進。」這份堅持的精神讓他很想向老師學習,在聽完講座後,也對課文的理解更深,可以感受老師對海洋生物的疼惜與熱愛。翁維宇同學提到廖鴻基老師願意用自己的一生臨摹黑潮,並將這份信念與經驗傳承給台灣社會,讓更多人認識黑潮對台灣及對世界的影響力,很敬佩老師這份意志與決心。

高一大愛林芊逸同學覺得在廖鴻基老師的講座中,聽見了他對海洋與鯨豚的熱情、循序漸進的推動,也才發現台灣是一座充滿海洋資源的島嶼,但過去的人們卻沒有珍惜——但現在我們還有時間,希望自己未來不要再「背對」海洋,而是「面對」海洋,迎向未來。

高三知足金少澤同學分享廖鴻基老師就像海洋的父親,對於海洋的認識和守護,老師自始不變的愛最是可貴,無論是書中的文字或是現場的講述,老師都沒有刻意的烘托,分享的都是自己與海洋相處的平凡卻又不平凡的日常。

廖鴻基老師用一輩子的生命臨摹黑潮,期待黑潮的大洋氣魄,能讓島嶼長了志氣,不再狹隘。更祈願台灣可能因為發現抹香鯨而被世界看見;我們的社會也將因為證實抹香鯨存在,而願意轉過頭來並珍視我們的海。思寰主任表示今天廖鴻基老師分享他觀察黑潮與鯨豚的精采故事,給同學們很深刻的觸動,也鼓勵慈中同學能主動親近海洋,以尊重與和善重新看待人和自然的關係。

撰文/林惠瑩;攝影/黃裕倫、吳思寰、林惠瑩

- 記者:TCnews慈善新聞網

- 更多生活新聞 »