農糧署訂定農業塑膠循環作業指引 促進資源加值零廢棄

(勁報記者胡光輝/臺北報導)農業生產過程所使用的農業塑膠資材(包含棚膜、地膜、菇類培植廢棄包塑膠、其他塑膠布、網、盤)將可回收再利用、循環為資源,此為實踐農業永續創舉之一,也是農業剩餘資源的大躍進!農業部農糧署已輔導嘉義縣東石合作農場設置區域型農業塑膠清洗循環場域,進行清洗作業,俾提供再利用機構作為塑膠顆粒之原料,並於114年4月30日訂定「可循環利用農業塑膠資材田間回收、載運及清洗循環作業指引」,有效擴大農業塑膠清洗循環場之去化量能與效益。

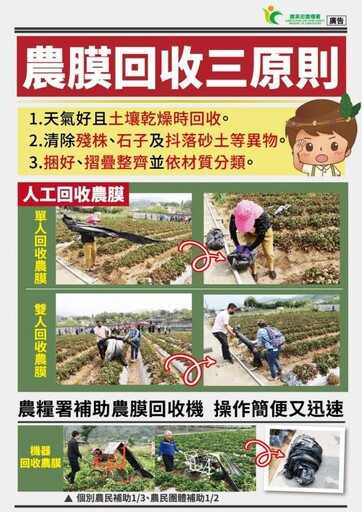

農糧署表示,「可循環利用農業塑膠資材田間回收、載運及清洗循環作業指引」明確規範7類農業塑膠資材,包含農膜、溫網室塑膠布、菇類培植廢棄包塑膠、PP編織袋、塑膠網、塑膠繩及塑膠管(盆、盤)製品等回收品項。農友常用的農業塑膠資材(農藥瓶、罐除外),可在田間依照「農膜回收三原則」(附件1)進行田間回收之前處理作業,且符合指引所規範之允收標準者,即轉變為有價值的「剩餘資源」,倘未符本指引之規範,則屬廢棄物,仍應依廢棄物清理法及相關規定進行清除處理。

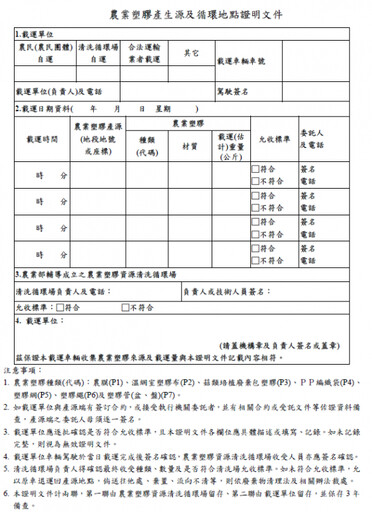

農糧署說明,農業塑膠資材使用後常會沾附土石及其他異物,因而增加再利用機構之處理成本並影響其回收意願。清洗循環場域設置後,農民、農民團體、清洗循環場或合法運輸業者等只要依指引規範,皆可將農業塑膠送至該清洗場域進行循環再利用。惟載運單位於料源供應地點進行搬運作業時,應逐批以目視檢查是否符合允收標準,且詳實記錄於「農業塑膠產生源及循環地點證明文件」(附件2) 並隨車攜帶,始得收受及載運,回收種類僅以農業塑膠資材為主,不得混入其他廢棄物。

圖說:農業塑膠產生源及循環地點證明文件。

農糧署進一步說明,當載運單位將農業塑膠運送至清洗循環場時,負責人或技術人員須先查核農業塑膠是否符合允收標準,倘未符合允收標準,機構應蓋章退運,該批塑膠應確實運回原地點。清洗循環場不得違規處理非屬本指引所定農業塑膠,且須詳實紀錄農業塑膠進料及資源化產品之流向並按季回報。

農糧署強調,為推動循環農業,農業部將「農業剩餘資源全循環零廢棄」列為重要施政目標。透過本指引之規範,即可將農業塑膠運送至農業部輔導建置的清洗循環場域,經清洗加值後進行跨域再利用,以避免農友將其棄置、掩埋或露天燃燒等違規行為。為達2040年農業部門淨零排放目標,農糧署將依據相關政策及地方政府需求,持續辦理宣導說明會或農膜回收機示範觀摩會,加強宣導使用可循環利用之材質、農膜回收三原則及本作業指引,以促進農業塑膠資源之循環加值利用。

(圖/農糧署提供)

- 記者:勁報

- 更多生活新聞 »