「發泡錠」玻璃 可自我修復的分子玻璃

來自特拉維夫大學的研究人員創造了一種新型玻璃,具有獨特卻矛盾的特性。這種玻璃在室溫下與水接觸時會自發性形成,具有很強的黏性,同時又具有令人難以置信的透明度,可能會為光電、衛星通訊、遠端遙控和生物醫學等一系列不同的產業帶來一場革命。

編譯/高晟鈞

來自特拉維夫大學的研究人員創造了一種新型玻璃,具有獨特卻矛盾的特性。這種玻璃在室溫下與水接觸時會自發性形成,具有很強的黏性,同時又具有令人難以置信的透明度,可能會為光電、衛星通訊、遠端遙控和生物醫學等一系列不同的產業帶來一場革命。

玻璃

據說西元前4000年,居住在美索布達尼亞的非尼基人首次發明了玻璃。而在西元前約1500年,埃及人便會將石英壓碎,與砂混和,並加入其他金屬,產生各種顏色的玻璃。

玻璃的主要成分是二氧化矽,在地殼中含量極為豐富。在科學上,玻璃的定義較為廣泛,是指加熱到液態時會出現玻璃轉化的無定形固體。有許多材料都符合這類玻璃的條件,包括一些金屬合金、離子鹽類、水溶液及聚合物。

更多新聞: 古羅馬玻璃奇蹟 誕生奈米光子晶體

分子層面上,玻璃其實應該更偏向於液體,因為其分子結構缺乏有序性。然而有趣的是,玻璃的機械性質卻像是固體。這是因為,玻璃通常是透過快速冷卻熔融材料並在結晶之前將其「凍結」,雖為固態,但各分子因沒有足夠時間形成晶體,仍凍結在液態的分子排布狀態。

這使得玻璃具有獨特的光學、化學和機械性能,耐用、不易腐蝕,且不會與生物起作用。常見的例子包含了窗戶、容器、透鏡、以及用於高速傳輸的光纖都是生活日常可見的例子。

創新的玻璃製程

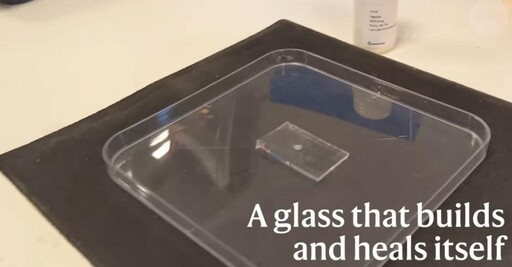

一般商業玻璃是通過快速冷卻熔融材料製成。因此,玻璃的製程通常涉及高溫。近日,研究團隊發現了一種由三酪胺酸序列(YYY)組成的芳香勝肽,在室溫條件下,水溶液蒸發後會自發性形成分子玻璃。這一過程不需要高溫或高壓,就像將發泡錠投入水中,研究團隊只需要將粉末溶解在水中,玻璃便會形成。

這種創新的玻璃非常堅硬,具有強力的黏性,在室溫下還可以自我修復。一般所知的普通矽酸鹽玻璃在可見光範圍內是透明的,但這種玻璃在可見光到中紅外線的寬光譜範圍內是透明的。這些特性將幫助分子玻璃在衛星、遙控感應、通訊、建築工程和光電等多個領域兌現巨大潛力。

資料來源:Innovations

這篇文章 「發泡錠」玻璃 可自我修復的分子玻璃 最早出現於 TechNice科技島-掌握科技與行銷最新動態。

- 記者:李佩璇

- 更多科技新聞 »