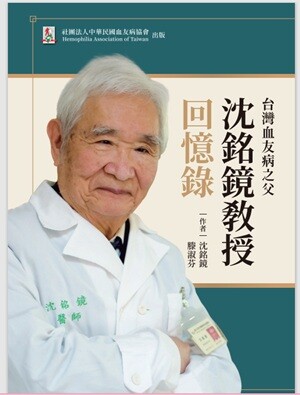

血友病友的守護者,台灣血友病之父,沈銘鏡教授回憶錄

文/沈銘鏡

一個人一生的成就如何定義?其中一個最重要的指標應是,他做了多少「利 他」的事。沈銘鏡被譽為「血友病之父」,病友視其為「大家長」、「守護者」,其來有自,從台大醫學系習得血液病專業知識後,他就細心呵護病友,並積極奔走為病友爭取種種醫療福利。

成就一:成立全台第一個專責照顧病友的「血友病醫療中心」

一九八四年七月十六日,台大醫院成立全台第一個「血友病醫療中心」,從此 病友與家屬不必再獨自摸索抵抗病魔,不用再四處求醫,流浪於各醫院急診室和診間,台大一站式診斷治療的專責機構,讓原本天天在痛苦中束手無策、無所適從的病友與家屬,猶如在茫茫大海中找到避風港。成立三天就有一百五十名患者前來登記建檔就醫,之後全台陸續有六百多位病友來登記,約占全台血友病友的八成,可見病友殷切期盼之心,此舉也被醫界與病友譽為劃時代的里程碑。

沈銘鏡想成立專責治療中心的初心,源於一九八一年七月他自己爭取,以及被中華民國血液病學會推薦,到當時我國友邦中美洲哥斯大黎加首都聖荷西市參加第十四届「世界血友病聯盟大會(World Federation of Hemophilia – 簡稱 WFH),這是沈銘鏡第一次參加世界血友病聯盟大會,他在會中發表論文,讓世界各國瞭解台灣血友病的醫療現況:此後除了一九八六年在阿根廷召開的那一屆因簽證延誤不克參加外,他一定都會親臨這個國際研討會,提出論文並吸收最新治療方式與醫學新知。

當時他得知先進國家如美國、加拿大都設有血友病中心,回國後就積極與院方溝通,準備籌設。為了喚起社會各界、媒體和政府重視血友病,一九八三年底他和病人、家屬在台大醫院舊址大門口發起連署簽名活動,沒有喧鬧、沒有拉布條,只是讓經過的民眾簽名連署,但由於台大醫院位於博愛特區,當時又尚未解嚴,警方前來關切,做了筆錄,還好最後無事。

沈銘鏡說,在那個只有公勞保的年代,台灣還不會自己製造血液濃縮製劑,都要靠進口,加上關稅高,因此病人自費使用非常昂貴。經過 他發起連害活動,衛生署也注意到這個問題,才協調財政部取消進口濃縮製劑的關稅。

一九八〇年代的台灣,醫療資源不充裕,要在台大醫院成立一個專責照顧血友 病病人的醫療中心有多麽不容易?沈銘鏡不諱言,台大醫院人才濟濟,山頭林立,起初院長並沒有大力支持,也有其他醫師直言,為什麼不先成立病友更多的糖尿病中心、肝病中心、心臟病中心?也許因上天有好生之德,當時由台灣紅十字會分會會長蔡培火倡導成立的「中華民國捐血運動協會」正積極推動無償捐血救人的觀念,衛生署也準備大力改革,廢止「血牛制度」,於是因緣具足水道渠成,成就了台灣醫療衛生史上一件值得驕傲的大事。

從職業賈血,到無償捐血的漫漫長路

「捐血一袋,救人一命」是如今街頭到處可見的捐血車的宣傳口號,但時下很多人可能不知,我國從有價賣血到無償捐血,至少花了三十年時間。

台灣醫療用血的起源,從一九五〇年代紅十字會台灣省分會成立血庫管理委員 會開始,血庫管理委員會陸續在台大醫院及各地省立醫院設置血庫,號稱「血液銀行」。過去醫院沒有自己的血庫,每當病人需要輸血時,少部分由病人家屬自己捐血,大部分都依頼「血牛」,以致問題叢生。估計早年台灣的醫療用血有八成都靠職業賣血者供應,他們是一群沒有固定工作的無業遊民,還有少數因急需用錢而不得不賣血換現金的經濟弱勢者。

由中華民國血液病學會和中華民國癌症醫學會共同出版的《台灣血液學的鼻 祖、抗癌化學治療之父:劉禎輝》這本書中,就詳述早年台灣血品供應品質良莠不齊的亂象:「捐血要先知道血型,血牛會提供在外面檢驗所檢查的報告,但項目只有血型和STS(梅毒檢測),而各檢驗所水準良考不一,檢驗結果未必可靠,故病人輸血後常發生各種副作用,如發燒、寒顫、皮疹或溶血反應,嚴重者甚至會致命,亦有傳染病之可能,尤其國人肝炎比例高,輸血後感染肝炎者不少,血液來源的品質堪慮,不僅有傳染疾病的風險,對賣血者和用血者的健康也没有保障。」

(圖片來源:Dreamstime/典匠影像)

延伸閱讀:

·捐血為何要半躺?捐血針比抽血針還粗?專家揭「捐血冷知識」

·血變乳白色!18歲女學生自曝「1飲食愛好」 營養師搖頭:「6招」防乳糜血

- 記者:常春月刊

- 更多健康新聞 »