無聲墜落1/兒少自殺通報增16倍 讓孩子衝動跳下的關鍵是它

[周刊王CTWANT] 新北市某國中半年內接連發生3名學生墜樓,震撼社會大眾,其中2名學生疑似患有憂鬱症。根據衛福部最新統計,2009年至2023年間14歲以下兒少自殺通報人次暴增16倍,而14歲以下、15至24歲自殺死亡率也在2023年雙雙創下新高。多位專家告訴CTWANT,憂鬱症是造成孩子自傷、輕生的關鍵之一。第一線觀察學童的輔導老師也感嘆,憂鬱症年齡不斷下探,目前她最年輕的案例竟然只有小二,推測與家庭、3C有關。

孩子到底怎麼了?根據自殺防治協會資料,青少年自殺主要誘因前三名分別為,憂鬱症佔4成、感情因素占3成、家庭問題占約2成。以板橋某國中為例,根據社群上家屬、同學分享,其中2位學童疑似患有憂鬱症。

台灣兒童青少年精神醫學會在2024年11月18日至12月31日,針對100名兒童心智科醫師進行問券調查,結果發現近3年來憂鬱症兒少患者明顯增加,位居兒童身心科門診診斷類別第一名。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾表示,傳統兒童精神科診療重心,多聚焦在過動症、自閉症或學習障礙等先天性情緒問題。然而,這次調查顯示憂鬱症逐漸增加,超過一半的受訪者(56%)認為此病症是門診中「增加最多」的類型,而確診憂鬱症的孩子屬於自殺高風險族群,從國小起就有自殺或自傷等意念。

基隆市武崙國小輔導老師柯欣瑩已任教7年。「7年前,當時學校有2位高年級學生患有憂鬱症;7年後的現在,憂鬱症學生增加為8位,而且年齡不斷下修,年紀最小的只有小二。」

「這位小二男童情緒反應激烈,家長於是讓孩子參加我在學校開設的情緒調節團輔課,我觀察孩子之後建議就醫,才確診是輕度憂鬱症。」原來男童本來是家中獨子,4歲左右媽媽才生下一對雙胞胎弟弟,當父母的專注力都在2名弟弟身上時,男童失落之餘而產生心理壓力。

柯欣瑩嘆道,這一代的孩子大多備受家人寵愛,當他們進入學校,發現自己不是唯一、不是最受寵的,甚至不是最厲害的時候,那個心理落差很大,從「被捧著」到「被比較」、從「我是最棒的」到「怎麼都做不好」的心理反差,對孩子的自尊是一種打擊,甚至會懷疑自我價值,進而出現憂鬱傾向。

另一個關鍵是3C,柯欣瑩說,許多孩童接觸大量社群資訊,他們認識網紅,知道別人怎麼被按讚、被喜歡。這會讓他們產生一種「我是不是也要被看見、被喜歡」的渴望。

但現實生活中,如果他得不到這樣的關注,就會感到空虛、失落,也可能因此覺得自己「不夠好」。如果家庭又沒有辦法提供足夠的情緒支持,孩子就更容易陷入憂鬱狀態,甚至出現自我傷害或退縮行為。

微煦心靈診所院長陳嬿伊認為性格也是原因之一,如果較為壓抑、急躁,自我要求高、過度在意他人眼光,這樣的孩子也比較容易罹患憂鬱症。

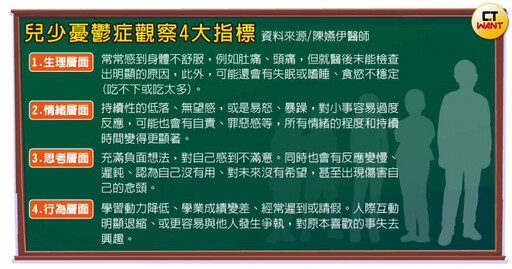

陳嬿伊說,青少年憂鬱症的表現常是以無精打彩、行動力下降、什麼事都不想做為表徵,也有孩子是以憤怒、煩躁、說話不耐煩等樣態呈現。「孩子通常不知道該如何訴說內心的苦,所以當孩子不願意說或拒絕關心時,父母先不要氣餒,還是向孩子表示自己願意聆聽協助,並讓孩子知道當他準備好談談時,你會ㄧ直都在,同時也要積極就醫。」

陳嬿伊提醒,如果發現孩子處在危機狀態(經常提到輕生的想法、出現計畫、或嘗試行動),除了保持關心外,可盡快連結專業相關資源(學校輔導老師、身心科醫師、心理師),共同討論建立一個支持系統,以陪伴孩子渡過難關。

◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多健康新聞 »