藥師不滿放寬中藥商資格 中醫藥界力挺衛福部:免於凋零危機

[周刊王CTWANT] 衛福部針對《藥事法》的第103條第2項新增核釋,擴大「中藥從業人員」標準,引發藥師團體走上街頭抗議。不過中醫師公會全國聯合會、中藥商業同業公會全國聯合會及中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系今(24)日發聲肯定衛福部長邱泰源、中醫藥司長蘇奕彰,認為他們祭出相當有遠見的政策,讓中醫藥產業能在人才日益缺乏的環境下進軍國際舞台,免於凋零的危機。

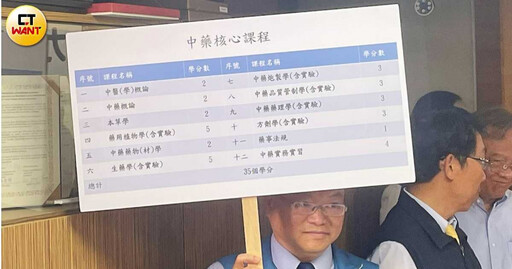

衛福部今年3月18日新增核釋《藥事法》第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員,並修習中藥課程達適當標準,得繼續經營中藥販賣業務」規定,新增國內公立或私立大學中藥或生藥相關學系畢業生,在學期間修畢中藥核心課程35學分,於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者,得向地方政府衛生局申請核發「經營中藥事實證明書」,申請登記為中藥販賣業藥商的政策 。

不料此制引發藥界反彈,藥師團體更號召上百人赴衛福部大門口快閃抗議,要求撤回解釋令。藥師公會全聯會表示,邱泰源、蘇奕彰是不適任官員,將在5月4日集結千人上凱道,表達訴求。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆今天在「力挺衛福部中藥材人員多元化」記者會表示,多年來,中醫藥在全民健康整合體系中扮演不可或缺的角色,特別是在新冠肺炎疫情期間展現出顯著療效與實用價值,深受社會肯定。然而,隨著中醫利用率攀升,中藥材需求快速增加,整體產業供應鏈也面臨人力斷層與專業傳承挑戰,「台灣每年約有3、400人進入中醫界,但在中藥產業,也期待讓醫學院的人才投入這個行列,對中醫界一定是加分,更能使全世界看到台灣中醫藥。」

中藥商全聯會理事長謝慶堂引述統計資訊表示,我國列冊中藥商家數自民國94年至108年間,已由1萬585家減至7771家,減幅達26.58%,顯示亟需挹注新動能,否則可能在10年後,中藥商家數剩不到3000家,再往下降就影響中藥材的供應鏈,而當賣中藥材的中藥商沒有中藥材的供應,就會進一步危及中藥廠跟中醫醫療院所的中藥材的供貨源,範圍所及非常之大。

為了積極回應產業困境,衛福部於114年3月18日依據《藥事法》第103條第2項發布新增核釋,開放具中藥或生藥相關背景、並完成一年以上實務歷練者,依法申請登記經營中藥販賣業。該政策明確界定業務範圍,維持產業秩序,兼顧用藥安全與品質管理。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才表示,此項制度強調專業能力與實務歷練,申請者須完成專業中藥核心課程35學分,涵蓋藥材鑑定、炮製加工及儲存管理、藥理熬礎、法規認識與經營寶務等5大領域,為業界培育兼具現代科學與傳統知識的新一代專才。

針對藥師團體走上街頭抗議,馬逸才表示,中藥與西藥有各自的專業、互不打擾,其中中藥師的專業涉及產地栽培藥材,採收後炮製、切片等加工步驟,最後儲藏甚至在銷售端調配用量,「各位可以想像一下,我們到南韓旅遊買一盒高麗人參回到台灣,會到西藥局請西藥師切藥?反之中藥房的中藥師除了切藥,還可幫顧客講解高麗人參的規格、品質,因為這個部分都是我們的專業,也希望未來有更多人才一起為中醫藥產業盡一份心力。」

中華中醫藥文教促進會理事長朱溥霖指出,西醫界目前面臨護理師人力荒、醫事人員不足,況且衛福部的解釋令並未侵犯任何有關藥師的權利,更不會涉及調劑權,卻被一再阻擋,「難道要讓中藥文化凋零嗎?」

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授暨系主任張文德表示,中藥教育不僅是知識的傳授,更是文化的延續與產業永續發展的基石。中藥產業鏈涵蓋從前端農業種植到後端產品製造與行銷,每一環節都需專業人力投入。其中,「從農到藥」的關鍵階段更是確保中藥材安全、有效、高品質的基礎。然而,隨著環境變遷與人才流失,長期投入此階段實務工作的中藥商正面臨嚴重斷層,導致產業鏈穩定性備受挑戰,整體永續發展亮起紅燈。

張文德說,中國藥學暨中藥資源學系自23年前成立以來,作為國內唯一以中藥材為主的大學科系,始終肩負起中藥人才培育的使命,課程橫跨藥用植物學、中藥鑑定、中藥製劑與藥理學等多元專業,結合現代科技、生技研發與產業管理,全面培養具備實務操作與國際視野的中藥專才,雖然一度因為少子化、傳統中藥材行業式微,民國112年甚至決定停招,但後來衛福部研議修改法規改為減招,得以繼續培育人才並為中藥界貢獻一份心力,如今隨著解釋令祭出,更有助於留住人才。

最後,中醫師公會、中藥商同業公會及中國醫藥大學中藥資源學系重申,高度支持本政策,不僅是回應當前產業現況的積極作為,更是政府促進中藥產業現代化、強化專業分工、健全供應鏈的關鍵推力,也期盼透過法規制度與專業人才培育雙軌並進,將有助於穩定基層中藥服務、延續文化價值,為中醫藥永續發展打下穩固基石,持續守護國人健康福祉。

延伸閱讀

- 記者:周刊王CTWANT

- 更多健康新聞 »