台灣白內障年輕化!置換人工水晶體能一次矯正老花、近視及散光,醫師教你怎麼挑

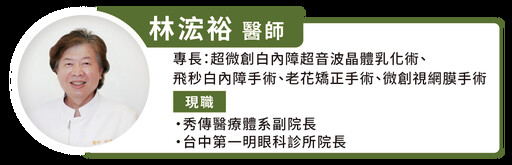

別再以為白內障只好發於老年族群,近年來因為疫情,無法到戶外走動,許多民眾宅家追劇、打電動、成天面對電腦處理公事,3C 產品更深入台灣民眾日常,加上高度近視比例高,造成台灣白內障好發年齡再下降。根據彰化秀傳醫院副院長林浤裕醫師說法,白內障大多是 55 歲以上才會有開始有的病症,但近年來門診卻有 4 、 50 歲,甚至 30 多歲的患者就需手術處理白內障。

什麼是白內障?

「想像眼睛就是照相機。」林浤裕醫師將瞳孔之後的水晶體比喻成照相機的鏡頭,它的作用為將光線聚焦在視網膜上,讓人們能看到清楚的景象。

不過隨著年紀增長,水晶體內的水分和蛋白質變性會漸漸變得混濁,干擾光線抵達視網膜上進而成象,這時人們看出去的視線會變黃、變模糊。

白內障生成不可逆,林浤裕醫師表示,目前為止沒有任何眼藥水、注射劑或保健品可治療,唯一能根治的方法就是動刀處理,也就是將混濁的水晶體摘除,換上一個新的人工水晶體,不過市面上水晶體形形色色,要如何從中挑一個適合自己的呢?

人工水晶體怎挑?越貴越好嗎?

林浤裕醫師說,常見的人工水晶體可以大致分為單焦點、三焦點及延伸焦距,其中各有優缺點,他強調,不是越貴越好,應該要依據患者的生活型態來選擇。

- 單焦點:能聚焦遠距離,中、近距離仍需配戴老花眼鏡,適合習慣單一且動態生活者。

- 三焦點:能聚焦遠、中、近距離,但在焦點與焦點轉換之間容易模糊,適合習慣閱讀小字、需做精細工作生活者。

- 「繞射型」延伸焦距:轉換焦點不會模糊,近距離、夜間表現較差,駕車會有光暈、眩光等副作用。

- 「非繞射型」延伸焦距:能聚焦遠、中、功能性近距離,在視覺清晰度上已與單焦點接近,且在日夜都有較高品質視力,大幅減少光暈、眩光現象,適合需夜間開車、時常運動生活者。

林浤裕醫師建議可依照生活型態來選擇人工水晶體,究竟是三焦點好還是延伸焦距合適,而繞射型和非繞射型的差異在哪,依據生活習慣做為挑選重點等等。

繞射型人工水晶體的原理是光線穿透過一圈圈在水晶體上的繞射圈,產生遠近不同焦點,再由人體視覺神經選擇適當影像。但缺點就是近距離表現不佳,患者在術後若要看近的物體,仍需要戴老花眼鏡。在焦距轉換中會看不清楚,常有光暈、眩光情形發生。尤其在夜間駕駛時最為嚴重。

非繞射型人工水晶體是在水晶體上中心 1 毫米處有個微小前導波設計,光線穿入後會形成延長景深的焦距,光束更為集中,少光暈、眩光現象。適合夜晚需從事活動者。

林浤裕醫師也分享門診案例,一名男子平常愛打高爾夫球,需要看遠距離、看草紋。球場大多在山上,運動完後,晚上需開比較暗的山路回家。考慮到他的生活習慣,建議患者裝上「非繞射型延伸焦距人工水晶體」,遠近的連續視力都清晰,晚上也不易眩光,病患術後重見天明,表示看遠再也不會模糊,晚上開車也無需提心弔膽。

臨床上白內障常見迷思

迷思一:白內障要熟透才能開刀

林浤裕醫師分享,常遇到有患者因為擔心手術失敗會看不見,認為要等到「看不到」才要動刀,因此錯過最佳手術時間。林浤裕醫師解釋,現在眼科手術先進,目前白內障手術風險已極低。

若白內障過於成熟會造成房水停滯,沒辦法順利排除掉的情況下就容易造成青光眼。青光眼是影響視神經,會讓視神經受損,一旦視神經受損,即便視力在白內障手術動刀後,不會有太大的改善。

迷思二:曾動過眼睛手術,就不能使用「非繞射型延伸焦距的人工水晶體」

林浤裕醫師表示,非繞射型延伸焦距人工水晶體對大部分病患是適用的,甚或者是曾做過近視雷射手術的患者,不過較嚴重疾病,例如視神經病變、黃斑部病變等,須經醫師評估後才能確認。

迷思三:白內障手術很痛

林浤裕醫師說明,目前大部分手術麻醉方式以「表面麻醉」進行,手術時間 15 到 30 分鐘。術後傷口極小,也不一定要住院。只要做好術後照顧,正常人兩三個禮拜就能恢復正常生活。

白內障手術恢復快,術後照顧並非難事

林浤裕醫師表示,現在的白內障手術因為技術進步,手術傷口較小,僅約0.2-0.3cm,術後照顧也變得相對輕鬆,主要就是別讓傷口別碰水,洗臉、洗澡需當心。飲食上也要多加注意,盡量別碰刺激性食品,例如辣和咖啡因。一個月內禁菸禁酒,這些都會影響到傷口復原。

至於何時能看到效果?林浤裕醫師說,正常人在術後隔天視力就能恢復到 0.5、 0.6,不過若患者本身具有慢性病,如糖尿病,可能就會有手術後角膜水腫的狀況,不過最快也能在半個月到三個月恢復。

最後林浤裕醫師也向民眾強調,發現眼睛有白內障問題不能拖,要立即就醫,以免白內障過熟增加手術難度;依據自己的日常生活習慣,與醫師做好溝通,找到一款最符合自己需求的人工水晶體。

文/王芊淩 圖/楊紹楚 影音/江宏倫

- 記者:王芊淩

- 更多健康新聞 »